�@

�g�n�l�d�@�ڎ�2�@�@������

2016�N10��30���@�Ï銰���F���v�����̑��@�@���ڎ�2

��Ηl

�����̓d�g�H���g���ċ��k�ł����A���S�ɂ��������āA���v���̘b�������Ă��������܂��B

���v���ł́A������i���j�̂���{�V�Y�Ƃ����Ƃ���ŁA�������߂����܂����B

����ȑO�́A���i�Ǖ����Ő��܂�܂����B����ɂ���ȑO�́A���e�͋v���āA�}��̂������

�o�ŁA�����͌����ߗ��ō��𐬂��A����͏����ł������A�ǂ�������v�����āA��̓���

�ĂĂ���悤���Ƃ����̂ŁA����Ă��܂����B���Ƃ́A���i�Ǖ��ł����v���ł������ł����̂ŁA

������ꎟ�Y�ƂƂ͖����́A�n�ɑ��̕t���Ȃ��炿�������܂����B���w�Z�܂ŁA�j���܂���ł����B

�F�l�̉Ƃ́A�_�ƂƋ��ƂƂ��̑��̌��Ƃ����������悤�Ɏv���܂��B�������l�͌�������������

������܂���B�R�͉��[���̂ł����A�F�͂��܂���B���Ǝ������āA���v���ɂ͐l�Q���A��2���A��

�Q���A�Ƃ���������������܂��B

���v���͉��v�������܂����̂ŁA�F���˂̂����Ō��ɂȂ����悤�ł��B�����I�ɂ́A�������Ƃ�

�Ⴂ�A���B���ł��B�n�u�����܂���B

�Ƃ���������ŁA����җ]���҂ł����̂ŁA���܂������Ƃ�����A�ւ邱�Ƃ��p���邱�Ƃ��ł����A

���S�ł������Ȃ�����ł��B

�������������ʒu���A�e���c�̓���������߂āA�����܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���Ă���܂��B

�F���܂ɂ́A�����Ŏ��炵�܂����B

�Ï銰��

���ڎ�2

2016�N10��30���@����T�FRe�F�������������F�b���@�@���ڎ�2

�Ï�搶

�u���O�ŏЉ��������Ƃ̂��ƁA���h�ł��B

��ւ���͌����Ɣ_�Ƃ̑g�ݍ��킹�̎��H�ł������A�������̋������������̃����o�[�������Ǝ�̑g�ݍ��킹�����H���Ă��邩�A���邢�͎�Ƌ��ێ��҂ł��B

����A��̐��Ƃ����ɓ�������̂ł͂Ȃ��_��Ȑ��ƕ����̂Ȃ��Ō���������l�������Ă����A���ꂪ�����Ɋҗ������Ƃ��낢��Ɩʔ����Ȃ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B

�Ƃ���ŒÏ�搶�͉��v���̂ǂ̂�����̂��o�g�ł����H��������܂��B

���

���ڎ�2

2016�N10��30���@�Ï銰���FRe�F�������������F�b���@�@���ڎ�2

��Ηl

�F����

��Ɩ쐶�b���̗��ʂɊւ��錤����̂��ē��A���肪�Ƃ��������܂��B

�����̃j���[�X�ł�����Ă��܂������A�F�⎭�⒖���A�l�Ԃ̐������A�s�s�ɂ܂�

�o�v����悤�ɂȂ��Ă���A�^�C�g���ǂ���A��������L����̂���e�[�}�ł����

�v���܂��B�b�������ʂ���悤�ȃR�[�X���ł���ƁA�H�����̌p���ɂȂ�܂����A

�������������������ƁA�e�ɂ��ƍ߂������͑����邩������܂���B

�N�O���̂悤�ȉf��̃��A���e�B���A�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���v���ł���ɂȂ�Ǝ����Z��n�ɂ���Ă��āA�����҂ւ̎��Q�͕����炢�ł����A

�_�앨��ыƂɂ́A�܂��ʂ̊Q������̂ł́A�Ǝv���܂��B

��ւ���̃R�����ƍ��킹�āA�_�Ƃ�ыƂ��̌��Ƃ������Ă����Ƃ����悤��

�C�����܂��B

�����ւ��[�����̂ł��̂ŁA���̃u���O�i�u�Ï銰���̓k�R���v�K��҂͋ɏ��j

�ł��A�Љ���Ă��������܂��B

���肪�Ƃ��������܂����B

�Ï銰��

���ڎ�2

2016�N10��30���@����T�F�������������F�b���@�@���ڎ�2

�Ï�搶�A

���j���́A�g�S�ϗe�Z�@������ł����b�ɂȂ�A���肪�Ƃ��������܂����B

���e��̐ȂŘb��ɂȂ�܂����쐶�b���ɂ��Ă̌�����͈ȉ��̂��̂ł��B

����10���ɗ����グ�܂����B

�u�����݂�������̐V�W�J�\�\�쐶�b���̗��ʂƐH�������߂��鉞�p�l�ފw�I�����v

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/project/iurp/16jrw012

���낢��A�ʔ�������������ł��ł��Ă����\��ł��̂ŁA���s���������Ђ��Q��������������Ǝv���܂��B

���

���ڎ�2

2016�N10��28���@�Ï銰���F��������@�@���ڎ�2

���c�搶

�e��

�{���́A�i��̑��������������A����ׂ�Ȃ���A�ǂ��ɂ��������Ƃ�܂����B

�ҏW�A���Ȃ��悤�Ƃ��v�����̂ł����A���̂܂܂̂ق����A�Տꊴ�����邩�ȂƎv���A

�Ƃ���Ƃ���̎������p�̂���ŁA���ǂ݂���������K���ł��B

����l���A�����Ȃ�܂����A���ڒʂ����������B

��

��������������������

52��g�S�ϗe�Z�@������2016�N10��28��

�P�j��֑��i���m��w���~�������Z���^�[��������E�������E�@���w�j

�u�]�ˎ�w�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v

�����̍ŋ߂̓����A�̋V��I�ȑ��ʂ�����

���ʓ����̑��ʁv�O�I���H�̑��ʁA�S�̎����������ł͂Ȃ��A�ӂ�܂����u��v�i�i�����j��y�j

�E�q�A�扤�́u��v���w��Ő������琧���B�`����`��ᔻ���A�Љ�I�E�S���I�E�F���_�I�Ӌ`�����T���B

�u�Ȃ����߂ė�ɕ����m�ƈׂ��v

�u���l�v�����

�u��������v����u��v�ցi�Ӌ`�A�@�\��₢�����j

���Ȃ鑭�A�����瑭�ւƗ�T�O���g�������̂���1��

�V��̓����@�\�A����̒[�X�Ɂi�t�B���K���b�g�w�E�q�\�\���Ƃ��Ă̐����ҁx�j

�u��v�Ɓu�y�v

���E�́A��y�̕���A���l�͗�y�ɂ���ċS�_�ƓV���̖����y���܂���

�p�t�H�[�}���X�Ŗ��ӎ����ɁA�ڕ��Ց��i��������������j

�u��v�̏K���A�g�̓I�ȏK�n�ɂ��B

�N�q�͏K�ЂĂ���ɏn���A�ق��Ă��������B���Ɍ���̋y�ԏ��Ȃ���B

�����p�A�|�\�A�E�l�|�ɒʂ���

�א��҂̗炩��A�m��v�i�m���l�j�̗�ցA����ɂ͏����̗�ցi���̏グ���낵�܂Łj

�u�u��v�͓��{�ɓ����Ă��Ȃ������v�H�����_�Ƃ��Ă̗�͓����Ă���A���A�������{���H

�����h�q�A�F��R��̌o���_�A���ӎ��Ɂi���x��ʂ��āj���ɓ���������B�u��v�I�Ȕ��z�B

�ߐ��̕��m�́A�_�n���痣���̂ɑ��A���m�̋A�_��i�߂�B�u��v�ɂ��o�ρB

���I�E�l�I�����̎����\�Ȕz���B�T�X�e�i�r���e�B�B�l��⎩�R���Ȃ����A������R���g���[�����邽�߁A���x���H�v����B

���݂̂`�h�A�������̏�z�肵�āA�s�����p�^�[�������Ă����B

�u�^�v�I�ȁA�u���H�v�I�Ȑl�ԊρA���E�ρA�Љ�ρB

��������H�̐g�S�ϗe

�s���A���H���A�g�S��ϗe������B�ǂ��ϗe�����邩���A�̉ۑ�ݒ�B

��֗����H

�q�̐_�c��ځi���c���s�v��j�A�c��ڂ̊J���ɎQ���B����́u�A�_�v�B�i��ꌩ�́u���܁v�j

�����Q�R�N�A���c���ڏZ�B�u��������_�̉�v�B

�R�����i�_�ƁA���̑��̂���`���j

�Q�T�N�A������ׂ��c�y��������A��ւ���̓��ӌ|�́A�_�y�B�_���T�[����i�}�g�̖����w�o�g�j�A�Q���i�_���A�P���A���A�����|�\�̕��͋C�j�B

�u���납���v�̂Ƃ��ɁA�q���̓D�V�тȂǁB

���n��̃p�t�H�[�}���X�A�����m���`�Ƃ��Č��o���镑��i�p��́H�j�A�ϗ����A�����������A�B

�b�e�@�O���l�������g���邩�ǂ����A�ɂ���āA�R�~�b�g�̎d�����킩��B

�ӂ�܂��ɂ���āA�����͂�������B

�Ï�u���x�ɂ���āA�Ƃ������_�B�u���v�Ƃ������[���b�p�l�v

��ցu�u���v�́A�t�B�������b�g�̃��[���b�p�l�ɑ������B�v

��u��ւ���Ƃ́A�g�S�ϗe�w�̑O�A���U�w�A���m�w�ȗ��ł��B�̂͏�c�H���Ȃǂ������B���̌�Ȃ��A�c�y�I�ȕ����ɂ������̂��B�v

��ցu�������̂̂��ƁA���̒��߁B�c�y�����������B��c�H���̌��t�̌�������A�F��R�ɍs�����B�s�א��s�I�Ȍ��́A����ł͂Ȃ��A���̍s�ׂɏd�_�B�v

�q���u�I�ȗv�f�����{�ɓ����Ă������B���n�L�s�̌����B��c���q�ɁA���A�W�A�I�ȗv�f�B�I�Ȃ��̂������Ă���B��ɂ́A�Љ�I�Ȃ��̂ƁA��c�Ƃ̂Ȃ�����l������̂ƁA2��ނ�����̂��B�v

��ցu���������Ă���Ǝv���B���n�̋c�_�́A��c���J�����ł͂Ȃ��A���_���ɂ���������Ă���B�v

�q���u�c����J�Ƃ��Ă̗�ɂ��āv

��ցu�F��R�≬���h�q�ɂ����āA�����I�ȗ�ł͂Ȃ��A�I�ȗ�B���l�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƍl����̂��s�m�A���O�Ƃ܂����������ƍl����̂́A���ł���B�v

�q���u���g�����ǂ����A�J���N�����邩�ǂ����A�́A�Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B�J���N�����邩�ǂ����́A�ʂ̘b�B�����g���邩�ǂ����́A�l�ԎЉ�̍�@�B���Ɍ��ł́A�������ǂ����́A���h�ɂ���ĈقȂ�B�J���~�点�邩�ǂ����A�Ƃ����b�v

��ցu���p�Ƃ́A�ǂ��炩���������́A�Љ�I�Ȃ��́B���C�����[�J�[�́A���G�ɂ́A�~�点���Ȃ��B�V���[�}���̋Z�p���A�Љ�I�ȖB�g�̋Z�@�́A�l��������Ă���B�T�C�L�J�����T�[�`�ƈقȂ�A�^�U�Ƃ͕ʂ̌��B�v

�Ï�u�Љ�Ƒ��E�Ƃ́A�A�����Ă���B�v

�q���u���p�̋����́A�Љ�I�Ȃ��̂ƍl����Ƃ����l�����ɑ��āA�����O�̏�Ńo�g��������Ƃǂ��Ȃ邩�B���p�͎Љ���z���Ă���̂ł͂Ȃ����B�l�Ԃ̑̂͂������������B�g�����͈قȂ��Ă���B��������g�̂̎g����������̂ł͂Ȃ����B���E���܂߂��Љ�w���L���ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ï�̈ӌ��͋����[���B�����̑��E�͌����̊������̉����ł͂Ȃ����B�v

��ցu�����O�̏��������ƁA�ɂ�鏟�s�B�^���́A�n���Ɩ̊Ԃɂ���A�_�����邩�Ȃ������A�����ł͂Ƃ炦���Ȃ��B�����Ȃ����̂ɑ��ẮA�s�m�_�Ƃ������A���E��F�߂��������B�v

�Ï�u�ߐ���Ƃ́A��@��ʂ��āA�g�S���悢���̂Ɉ�ĂĂ������Ƃ�����Q�̐l�����v

��ցu�L���z�����A���������ɁA��@�����ꂱ������Ă���B�v

�Q���ҁu�̊w��ƁA���H���ɂ��āB�������Y�}�̎ĕ]���v�v

��ցu���Y�}�̎ĕ]���́A�����ē����̎��݁B���{�ł́A�ʂ̎�Ƃ��A�w�Ɨ�x��p���č�@�����悤�Ƃ��Ă����B�_�����v

��u�E�q���̕����d�����Ă���B����͎I���W�i�����A���邢�͓y���@���I�Ȃ��̂Ȃ̂��B���Ə���̊W�ɂ��āA��w�ɂ����Ăǂ���ʂ���Ă��邩�B�����t�B�[���h�Ƃ��Ă���A�t���J�ł��A�T�o���i�ƐX�ł́A�قȂ�B����̌�����X�ł́A�����d�v�B�v

��ցu������B���������Ƃ��ɁA�܂������łāA���ꂪ�g�̂̓����ɂȂ�B�|�\�d���ɂ��ẮA���ՓI�Ȏv�z�ł͂Ȃ����B�}�����镶���Ƒ厖�ɂ��镶��������B�v

��u�I���O�̖{�B��w���m���o�[�o���Ȃ��̂��Ɏc�������߁A��w�Ɏ�荞�܂ꂽ���̂ƁA���������̂�����̂ł͂Ȃ����B���̗쐫�͂ǂ��Ȃ����̂��v

��ցu�����Ƃ̃����N�̂������Ɏ̓��F������B���Ƃ��A�\���炩�ǂ����A��Ƃł��c�_������B���������Ă����o�C�A�X������A�m���o�[�o���Ȃ��̂����̂܂ܑ厖�ɂ���F��R�Ȃǂ͗�O�B���t�ɂȂ�Ȃ����̂��d���B�v

�q���u�c��ڂ�c�y�ɂ��āB�_���T�[���Ă�ŗx���Ă��炤�̂́A������ƈႤ�̂ł͂Ȃ����B���R�����I�ɐ��܂ꂽ���̂Ƃ͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B���q�̈ӌ��ɂ��A���{�̌|�\�═�p�͔_��Ƃɍ����������́B�v

��ցu�_���T�[�́A�_��Ƃ��ꏏ�ɂ���Ă���ЂƂ����B���S�͓����B����̗x��Ƃ́A�قȂ�B����ɖO�����l�����v

����������

�Ï�܂Ƃ߁u�s���Ȃǂ���A�_�������Ƃ��A�������ĕʂ̋��n���J�����ƂɂȂ������Ƃ���A�s���͉����Ƃ����邩������Ȃ��v

�Q�j����T���i�����O�����w���C�u�t�E�l�ފw�j

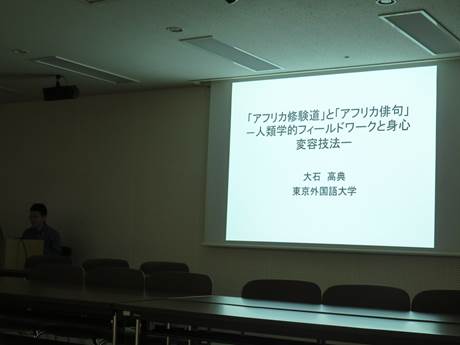

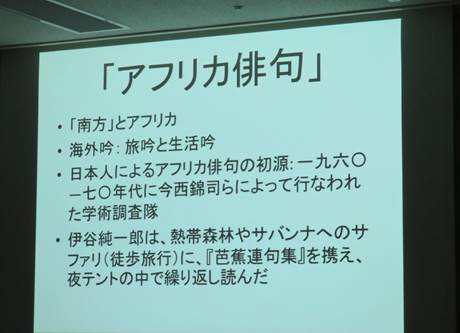

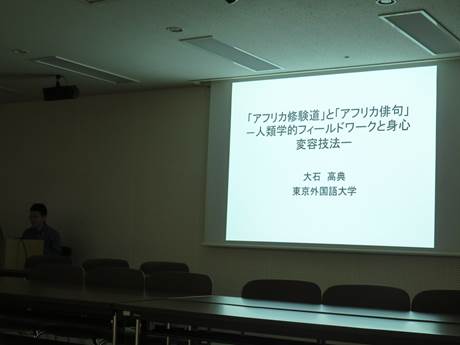

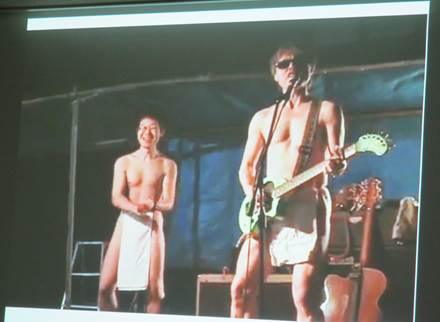

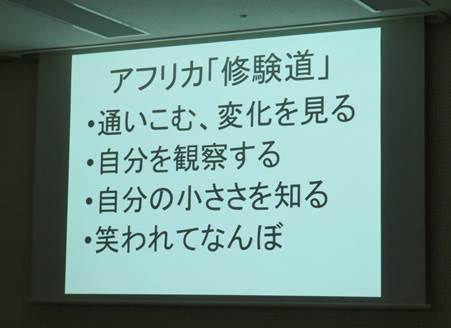

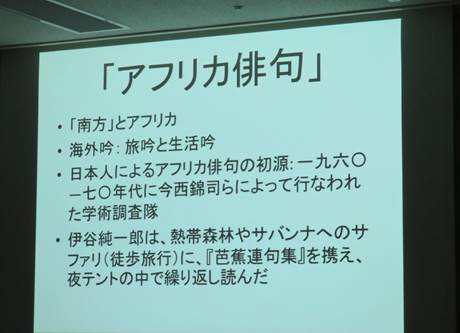

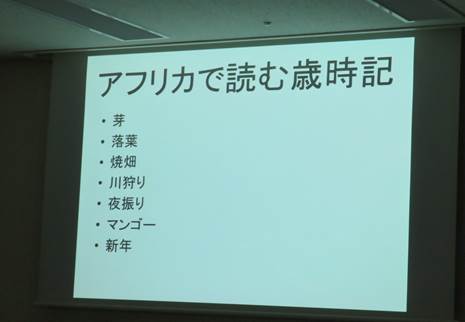

�u�A�t���J�C�����ƃA�t���J�o��\�\�l�ފw�I�t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe�V�p�v

���P�A���Ԑl�ފw����݂��g�S�ϗe�Z�@�\�\�A�t���J����̎�ɒ��ڂ���

���Q�A�A�t���J�ɂ����钷���t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe

�w���͋��s��w�_�w���i�y��w�j�A�o��

�X�s���`���A���w�A�u�Ⴑ�̖����炽���邼���v

�A�t���J�̎���́A�s�O�~�[��80�����炢�c���āA������̎��H���Ă���B

�������u�����I�����v������B

�A�t���J�̓����A�ŋ߂͈����Ȃ����B

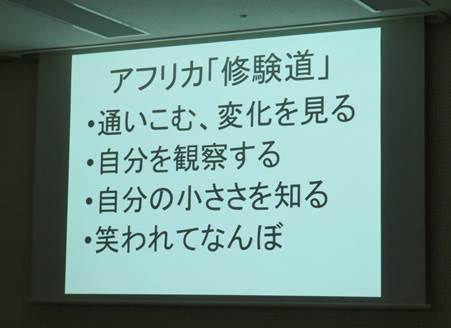

�P�O���ԃu�b�V���o���ɏ��i�g�S�ϗe�j

�M�щJ�тł̃t�B�[���h���[�N

�P�A�̂�A�߂�A�l��A�B��A�̐���

�Q�A��ޖL�x�ȐH��

�R�A�l�������l�X

�S�A�����ǁi�}�����A�j�i�g�S�ϗe�j

�ٕ����ɐG��邱�Ƃɂ��A�g�S�ϗe

����I�Ȑ��Ǝ��H�̂Ȃ��̐g�S�ϗe�v

��ɂ�����g�S�ϗe�i�_�k�Ƃ̔�r�j�E�E�E�c�y

���^�����Ƃ����T�O

So�i�o�J��j

Tit�i�o�N�E�F����j

��A���݂��A����so�A���݂��Ȃ��A����so�ł͂Ȃ�

�w�r�͒����ɎE�����i�H�p�ɂȂ�Ȃ��H�j

�ƃl�Y�~�͎E�����H�ׂȂ�

�T�X���C�A���A��Q�A�l�Ԃ�������

�~�c�o�`�͖I�̑����ƁA�H�ׂ�

���J�f�A�f��ł͐G��Ȃ��A�E���Ɩڂ̕a�C�ɂȂ�A�������瓦�����B��p�t�́A���J�f���g�҂Ƃ��Ďg���B

�J�����I���́A�E�����ɗV��

�H�ׂ邩�H�ׂȂ����B�H�̃^�u�[�B

��̕��@�i�e�A���A�Ȃǁj

�]�E�A�S�����̗�

�_�k���Ǝ��

�o�J���ɂ́A�S�����ׂ̍������ނ�����B

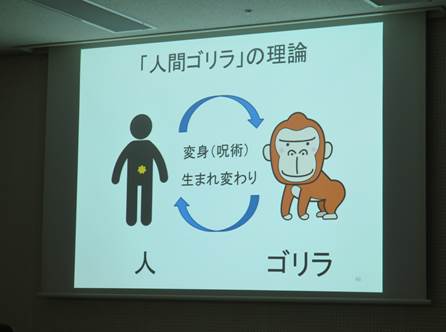

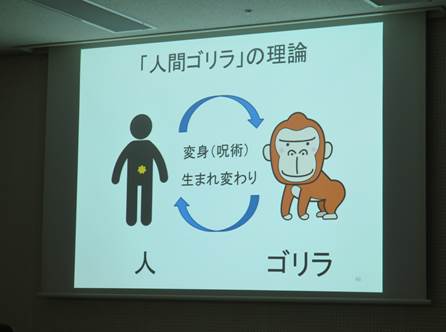

�u�l�ԃS�����v�E�E�E�O���̓S���������A���g�͐l�ԁB�l�Ԃ��S�����ɐ��܂�ς��A�l�ԂƃS���������݂ɕϑԂ���B

�ϐg�̔\�͂́A���l�ɂ͂킩��Ȃ��B

����ɁA�S�����ɕϐg���邱�Ƃ�����B

�S�����͐l�ԂɎ��Ă��邩�炩�H

�_�k���Ǝ�̏W���́A�݂��������W�Q���悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��A�����l�ԁi�l�ԃS�����A�l�ԃ]�E�j�̊W�ŗ�������B

�A�t���J�C�����A�X�ɒʂ����ݕω�������A�������ώ@����A�l�Ԃ̏�������m��A���ĂȂ��

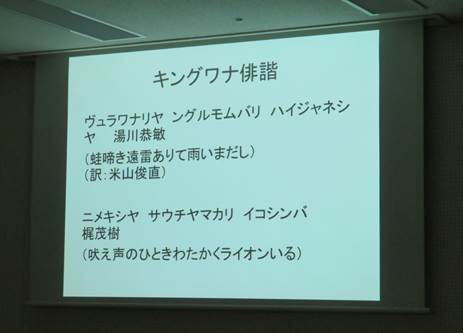

�A�t���J�o��A�����u����v�o��A����A������A1960�A70�N��ɍ��������̊w�p�����A�މ@���o��

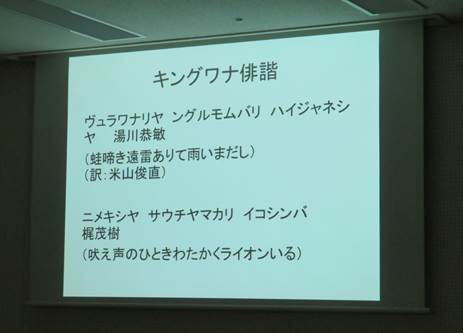

�L���O���i�o�~�i���n��ʼnr�ށj�A�G��i��A���t�A�Ă����A�}���S�[�Ȃǁj

�o�J�ꎫ�T�A�����ۑ�

�]�E�̖����A

���̐��̎x�z�҂��A���������X�ɓ��邱�Ƃ��֎~�����B

�Z�@�A�ӎ��I�A���ӎ��I�i�����Ă��邱�ƂŁA�˂ɕϗe����j

����A�����

�l�Ԃ������Ɂi�t�j�Ȃ�Ƃ������ƁA���m���l�ԂɁi�t�j�Ȃ邱��

�g�̂��_�炩���l���������͂�������

�q���u����͉�����g�����v

��u�t�����X��A�p��A�o�J��A�ȂǁA�܂������Ⴄ�B�b�҂̏Z�܂��́A�����I�ɂ͉����Ȃ��B�v

�q���u�������̂��̂��g�S�ϗe�Z�@�B�����Ƃ���b���Ȃ��Ƃ����B���Ƃ������B������A�Z�@�����W���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��p�t���A�ŏ��̐��Ƃł͂Ȃ����B�����ł́A�������A�q���ɋ�����̂��A�g�̋Z�@�ɂȂ邩�v

��u��p�t���A��ʐl�Ɠ������Ƃ��s���B�閧�ł͂Ȃ��A�����I�ɂȂ�ɂ����B�Z�@�Ƃ������Ƃ���������̂́A���Ƃɂ���߂Ƃ��Ă����v���Z�X�ŏo�Ă���̂ł͂Ȃ����B�Z�@�Ƃ��ĈВ���K�v������̂��B�v

�q���u�C���́A�o�R�قNjꂵ���͂Ȃ��v

��ցu�ݕ��o�ςɊ������܂�āA���ł̎�����Ă���̂́A�ǂ������Ӗ�������̂��B�ǂ����ǂ��ς�����ƌ���Ă��邩�v

��u��̏W�̕����͌����Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ�Ȃ��B���̓^�N�V�[�̉^�]��ŁA���Ɏ������A�ȂǁB���̈Ӗ��́A�X�̂��̂����낢��H�ׂ����B�܂��킭�킭���邩��B�y��������B�A�C�f���e�B�e�B�Ɋւ�邩�B�ς�������Ƃɂ��āA��Z�����i��ŁA�x�肪�Ȃ��Ȃ����B�v

��ցu�x�肪�Ȃ��Ȃ����̗��R�́v

��u�o�[���ł��āA��҂������Ŋy���ނ悤�ɂȂ����B�v

�Ï�u����̗x��Ɣ_�k���̗x��B���ۑ��̎��݁B�Ȃǁv

��u�J�Z�b�g�e�[�v�̉��y�ŁA�x���Ă���B�x�肪�D���ȏ��N�A��@���Ăł��x��B�_�k���͂�����ėx��B

����͂���݂����ėx��B���Ƃɂ���Ă��܂��܂ȓ���������B���ۑ��ɂ��ẮA�哱�I�Ȃ̂́A�m�f�n�ȂǁB�o�J��͏��ł̊�@�ɂ͓����Ă��Ȃ��A�~�b�V�����Ƃ��Ă̎������B�v

���u�s�O�~�[���A�����̋�ʂ�����B�E���A�H�ׂ�A�E���Ȃ��A�H�ׂȂ��A�ȂǁB�E�����H�ׂȂ��A���V�̂��߂̂��Ƃ͂��邩�v

��u���V��ʂ����܂�Ȃ��B�l�g�䋟�����Ƃ��Ă͂���B�s���s���҂́A�����Ƌ^���邱�Ƃ�����v

����������

�Ï�܂Ƃ߁u���̎��R�������U�����Ęa�̂���邪�A���̊댯�͂قڂȂ��B���̊댯�̂���Ƃ���ł̏C���Ǝ��s�͑f���炵���v

���ڎ�2

2016�N10��28���@����T�FRe�F�S����̌���@�@���ڎ�2

�҂��܁A�݂Ȃ��܁A

���傤�͌�����肪�Ƃ��������܂����B

�҂���A�킩��₷���܂Ƃ߂����肪�Ƃ��������܂��B

�ق����\�ł������A���I�Ɍ����������Ƃ͌������̂ł悩�����ł��B

���������A�c�_�̗ւɉ����Ă��������܂����炤�ꂵ���ł��B

���ƁA���Ńv�����g�A�E�g�ƃR�s�[���ł��Ȃ�����������Y�t�ő���܂��B

�������������B

���

������T�u�M�уA�t���J�ōΎ��L��ǂށv �ipdf 554KB�j

������T�u�͓��̊�Ől�ފw����v �ipdf 244KB�j

���ڎ�2

2016�N10��28���@�ҐM�s�F�S����̌���@�@���ڎ�2

�g�S�ϗe�Z�@������݂̂Ȃ���

�����́B

������w��w�@�̒ҐM�s�ł��B

�{���J�Â���܂�����q��w�l�c�J�L�����p�X�ł�

������ł́A��ϋM�d�Ȋw�т������Ē����܂����B

�i��߂�ꂽ�Ï�搶�A���\�҂̈�ւ���A�����A

�Q���҂݂̂Ȃ��܁A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

���͕��ׂ��Ђ��Ă���A�����͌ܖ؊��V�u���̑����i��߂邽�߁A

�����͑��߂Ɏ��炳���Ē����܂����B�\����܂���B

���āA�����قǓ������R��w�̃��[�����O���X�g�ɁA

�����̍u���̌��ƍ����̌�����̕𑗂�܂����Ƃ���A

���c�搶���A�����g�S�ϗe�Z�@������̃��[�����O���X�g�ɂ�

�����肷��悤�ɂƂ��Ԏ�������܂����B

�������A���͂̕��܂�ɊȒP�ŁA����ςɂӂ������\���ł��̂ŁA

�݂Ȃ��܂ɂ����f�������邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

���������c�搶�́A���������w�ŊJ�Â��ꂽ���c�搶��

���u���̕L���������Ă����肷��悤�ɂƋ��܂����B

��������ƂĂ����̂���\�����܂݂܂����A

�ł�H���ΎM�܂łƐ\���܂��̂ŁA�����̕��䂩���э~���C������

�����肢�����܂��B��ϐ\�������܂���B

http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/hakumon/2016_04/pdf/2016_04_17.pdf?1477662964259

-------------------

�����͋{�R����ƈꏏ�ɏ�q��w��

�g�S�ϗe�Z�@������ɎQ�����ĎQ��܂����B

���\�҂͂Q�l�ŁA��֑���́u�]�ˎ�w�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v�ƁA

����T����́u�w�A�t���J�C�����x�Ɓw�A�t���J�o��x

�\�l�ފw�I�t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v�ł����B

���c�搶������������Ȃ����Ƃ������Ă��A

�����l���ł̃X�^�[�g�ƂȂ�܂����B

��ւ���̔��\���f���āA���c�搶���u�E�q�̓V���[�}�����I�v��

���������Ӗ������������ł��܂����B

�E�q�����߂����Ƃ����u��v�́A���݂̓��{��̈Ӗ���肸���ƍL���A

���J�V��I�ȗv�f�𑽕��Ɋ܂̂ł��ˁB

��ւ���͔��\�̌㔼�ŁA�ߔN�����g�����g��ł���������

�c�A����c�y�ɂ��Ă��f���������ďЉ�A

�g�̃��x���Ō�����[�������邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ⴂ�܂����B

���^�����̎��Ԃɂ́A�i��̒Ï�搶�Ɠr������Q�����ꂽ

�Љ�w�҂̑q���N�搶�Ƃ��������c�_���X�������O�ł����B

�Ï�搶���A

�u�Љ�Ƒ��E�Ƃ̋����́A�e�Љ�ɂ���ĈقȂ�B

���E�̃��A���e�B�[�����ꂼ��قȂ邵�A���E�ɂ����h������B

�Љ�w�ł����E�������ė~�����v

�Ɣ��������̂ɑ��A

�q���搶�́A

�u�����ł͂�����R�₵�Ă��̐��ɑ���B��������R�₹�ΔR�₷�قǗǂ��Ƃ����B

��������Đ��m�l�͂��������ƌ������B���̐��ō��͕����ł���ƁB

�����ł͂��̐���������`�I�ŁA����Ȃ͎Љ�w�ł������Ɉ����邾�낤�v

�Ɖ����܂��B

���������Ï�搶�́A

�u���̐��Ǝ��Ă��鑼�E�͎Љ�w�ň����₷���Ƃ����͕̂����邪�A

���E�����l�ł����āA������`�I�Ȃ��̂������łȂ����̂�����v

�Ɠ����܂����B

�x�e������Ō㔼�͑����̔��\�ł��B

�u�A�t���J�C�����v�u�A�t���J�o��v�Ƃ́A�Ȃ�Ƌ����[���^�C�g���ł��傤�B

�����̔��\�ł́A���̂Q�̓��e�������܂����B

�@���Ԑl�ފw����݂��g�S�ϗe�Z�@�\�A�t���J����̎�ɒ��ڂ���

�A�A�t���J�ɂ����钷���t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe

�Ƃ��ɃJ�����[���̃o�J���ƃo�N�E�F����������ɂ��b���Ă��������܂����B

�i�E�H�[���[�̂悤�ȕ\��Ŕ��\��������j

�ŏ��ɒ��J�Ȏ��ȏЉ�����Ă��������܂����B

�i���c�搶�̃o�b�N�_���T�[�Ƃ��Ċ��Ă������̑����j

�i�A�t���J��10���ԃo�X�ɏ�����ۂ̊�ʕϗe�ɂ��Ă̕j

���n�ł́u�l�ԃS�����v�Ƃ������݂��M�����Ă��邻���ł��B

����́A

�@�l���d�p�Ŏ���ɃS�����ɂȂ�

�A�l�Ԃ��ˑR�ϑԂ��āA�S�����ɂȂ�

�o�X��10���ԏ������̑����̊�́A

�ǂ����Ă��u�l�ԃS�����v�ł����A�ϐg����̂�10���Ԃ��������Ă��܂����̂ŁA

���_��u�l�ԃS�����v�ɂ͊Y�����Ȃ��悤�ł��B

���Ȃ݂ɁA�u�l�ԃ]�E�v�Ƃ������݂����邼���ł��B

�����āA�{���̃e�[�}�ł���u�A�t���J�C�����v�ɂ��ďЉ��܂��B

�u�A�t���J�o��v�ɂ��ẮA���ڂ����Љ�Ă��������܂����B

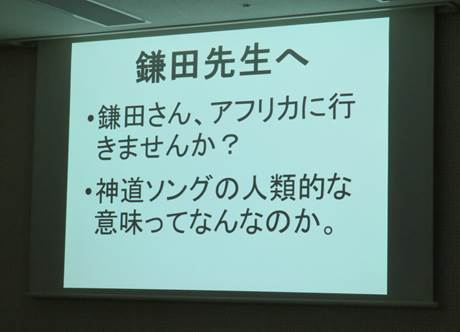

�Ō�ɁA���R�ɂ��銙�c�搶�Ɍ������ă��b�Z�[�W�����܂��B

�����́A�u���c�搶�͂܂��A�t���J�֍s�������Ƃ��Ȃ��͂����v�Ǝw�E����܂��B

�Ï�搶�́u�m���ɍs���Ă��Ȃ��Ǝv���B���c�搶�̓A�C�������h��

�M���V���ɂ͍s���Ă���B�Ƃ��ɃM���V���ł̓p���e�m���_�a�ŊJ�������

�X�b�|���|���̑S���ɂȂ����B�ǂ����ĕ߂܂�Ȃ������̂��H�v�Ɩ���N����܂����B

�҂́A�u�X�b�|���|���ɂȂ����̂̓p���e�m���_�a�ł͂Ȃ��A

�I�����|�X�_�a�ł͂Ȃ����B�������Ƀp���e�m���_�a�ł�

�߂܂邾�낤�v�Ɣ������悤���Ǝv���܂������A

�L���Ⴂ�̉\�������邵�A���̏�ŃX�b�|���|���ɂȂ����ꏊ�ɂ���

�Ŏ�����K�v�͂Ȃ��Ɣ��f���A���ق��т��܂����B

�����́A�u���c����ɂ͐_���\���O���C�O�ł��̂��ė~�����v�Ƌ����B

���̔����̗��ɂ́A���c�搶�̃o�b�N�_���T�[�Ƃ��āA���g�����E�f�r���[�����肽����

�������N�̖�������̂��Ɗ����܂����B

�ȏ�A�{���̌�����̕ł����B

�ҐM�s�q

���ڎ�2

2016�N10��26���@���c����FRe�F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2

�Ï銰���l

����T�l

��֑��l

�݂Ȃ���

���肪�Ƃ��������܂��B

������͂�낵�����肢���܂��B

�P�O�E�Q�U�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��26���@�Ï銰���FRe�F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2

���c�Ȍ��ɂ��Q���̊F����

���j���̏o�Ȃɂ��āA���ꂢ�������̂͂����ւʓ|�ł��̂ŁA���L�̂悤�ɂ����������Ǝv���܂��B

50���51��̖�����A���c�搶���炢�������Ă���܂��B

�ǂ�����o�Ȃ��Ă����Ȃ����ŁA52��̌�����ɂ��o�ȂȂ��肽���A�Ƃ����������A�Ï�܂ł��m�点

���������B��������킹�āA�}���قɂ��m�点���܂��B

�ǂ�����낵�����肢�������܂��B

�A�h���X�́Atsushiro.hirofumi.ge�A�b�g�}�[�Nu.tsukuba.ac.jp

��\��s�@�Ï銰���i�}�g��w�j

���ڎ�2

2016�N10��24���@�Ï銰���FRe�F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2

�g�S�ϗe�����E���c�Ȍ��ɎQ�������F�l

��\��s�̒Ï�ł��B

���łɂ��ē��̂Ƃ���A10��28���i���j�ɊJ�Â���܂��A��52����́A

��ނȂ����R�ɂ��A��\�̊��c�搶�����Ȃ���A���S�����҂̒Ï邪�㗝��

�i������܂��B

���܂��ẮA���Q���̉\���̂�����i��Η����Ȃ����ȊO�̕����ׂāj�́A

���L�̒Ï�̃A�h���X���ɁA�O���i�ؗj�j�܂łɁA�����O�������ȂǁA���m�点

��������K���ł��B

tsushiro.hirofumi.ge�A�b�g�}�[�Nu.tsukuba.ac.jp

�F�l�̂����́A�ǂ�����낵�����肢�������܂��B

�Ï銰���i�}�g��w�j

���ڎ�2

2016�N10��24���@���c����F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

10��28���i���j�ɁA��q��w�����}����9�K��c���ő�52��g�S�ϗe�Z�@��������J�Â��܂��B

���Q���A��낵�����肢���܂��B

��52��g�S�ϗe�Z�@������

�����F2016�N10��28���i���j13���`17��30��

�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�XL���فi�����}���فj9�KL-911����

���\�@��֑��i���m��w���~����������������E�������E�@���w�j�u�]�ˎ�w�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v

���\�A����T�i�����O�����w���C�u�t�E�l�ފw�j�u�A�t���J�C�����v�Ɓu�A�t���J�o��v�\�l�ފw�I�t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe�Z�@

�i��F���c����i��q��w�O���[�t�P�A���������C�����E�@���N�w�E�����w�j

���͏�q��w�l�J�L�����p�X���̒����}���قȂ̂ŁA����ɍۂ��Ă͓o�^������o���Ă����K�v������܂��B

�Q���҂́A���ʓ|�ł����A���c���Ï銰���}�g��w�����ɂ����������B

����́A�킽�������̑O������X�����R�ɍs���ċ��R���ʎ��̓쒼�ƏZ�E����ƑΒk���Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA���̓��̎i��i�s�Ɠ����̉^�c��I����̋������u�����E�}�v�ł̍��e��̈ē����A�u������\��s�v�Ƃ��ĒÏ銰���}�g��w�����ɂ��肢���Ă���܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B

��ւ���Ƒ����͑O�r�m�X���钧��I�ȎႫ�@���w�҂ł���A�l�s��w�҂ł��B

��{�I�ɁA�e�������\60���{���^�����E�f�B�X�J�b�V����60������2���ԁ~2�ŁA�c�������Ԃ𑍍����_�⎟��̈ē��Ȃǂɓ��Ă܂��B

�Ï邳��A�����A��ւ���A�݂Ȃ���A��낵�����肢�������܂��B

�P�O�E�Q�S�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��23���@���c����F���R�C�����R�V�X�@�@���ڎ�2

2016�N10��23��

�����͓��j���B

�����A�ܓV�B

�J�������������A��������10���ȏ��b�R�o�q�͂ł��Ȃ��̂ŁA�G�C���b�A15���A���R�C�����o���B

��X�_�Зy�q�B

���R�����グ��B

�{���̔�b�R

�ǂ����ȁH

�����ȁH

�֎�@���o���Ă����ƁE�E�E

�֎�@�����

���c��i�H�Ɩ��O�̍g�t�������Ԑi��ł���B

���肵���A���ł͑�w�������Z���������w����B

���c��i�H�Ɩ����w��

��҂����͔M�S�ɖ̐������Ă���B

�����A�H���̍ۂ̍��h���ɂȂ�A���̐����̂悤�ȁB

�m���A�V�Ȃǂɂ�����R�����������H

�{���̙֎�@�ٓV��

�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B

���Z�~�i�[�n�E�X����͍����̎Ⴂ���X���B

�_���͓ܓV�̂������A�Â��B

�����o��ƁA�X�̋��N���҂��Ă��Ă����B

�{���̐X�̋��N

����ɂ��́B

���̐�ɂ́E�E�E

�{���̐X�̗d���N

�X�̗d���N�͂ƌ���ƁA���̑O�����ʒu������Ă���B

�{���̐X�̗d���N

�{���̐X�̗d���N

����ȒN�������������H

����Ȃ��Ƃ�����l�����邩�H

���̂��߂ɁH

�ł́A�n�k�ŁH

���ŁH

������������������H

�킩���B

�Ȃ��A�����Ȃ����̂��H

�Y���R�����{�Ȃ�ǂ������H

�Ɛl�́H

�ƍs�̓��@�́H

�{���̉���

�N���H�@�Ȃ��H�@�ƁA�����̏o�ʖ₢��䍂��Ȃ���A���n�̔w�̉����q���B

�����Ԃ�A���ꂪ������悤�ɂȂ��Ă����B

�H���ˁB

�i���͂�̓�

���n�̔w�̃i���͂�̓���`���B

�g�g���͂ǂ��H

���Ȃ��H

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N

�g�g���͂��Ȃ����ǁA���̐�ɁA���A�C�N�͂����B

�����āA���A�C�N�Ƃ��e�����X�̂��n���l���B

�{���̐X�̂��n���l

�����I�H

���^���H

���̊i�D���H

������ƕς���Ă邩���H

�X�̗d���N�ɂ������Ȉٕς�����A�X�̂��n���l�ɂ������Ȉٕς��B

�{���̐X�̂��n���l

�m���ɐΓ����ς���Ƃ�킢�B

�N���A���̂��߂ɁH

�Y���R�����{�Ȃ�ǂ������H

�Ɛl�́H

�ƍs���@�́H

�Ɛl���A�ƍs���@���킩��A���̑O�A���߂đ��́u�Z�g��Ёv�ɎQ�q���āA�Ռ������B

���̎Гa�̐v�{�s�҂́A�ǂ̂悤�Ȏv�z�ŁA���̎Гa�Ƌ����̋�ԃf�U�C���������̂��A�ƁB

�悤�킩������B

���̕�����A���{�{�A���{�{�A��O�{�{�Ɓu�Z�g�O�_�v���z�u����Ă���̂ŁA��O����Q�q����ƁA�\���j������O�{�{�A�����j�������{�{�A�ꓛ�j�������{�{�̏��ɎQ�q���Ă������ƂɂȂ�B

�\�E���E��A�Ɛi�s����ɂ�āA�[�݂ɓ����Ă����\���B

���݂̖{�a�͕���7�N�i1810�j�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����B

�����A���̋�Ԕz�u�͂���ȑO����̂��̂̂悤���B

������A���̂悤�ɋ�ԃf�U�C�����Ă���̂��H

�C�U�i�M�m���͉���̍��ł̍ȃC�U�i�~�m�~�R�g�̎����q��ɐG�ꂽ�Ƃ��āA�}���̓����̋k�̏��˂̈��g�̉͂ɓ������S������B

�ƁA���܂��܂Ȑ_�X���������Ă���̂����A

�����ɐ��̒�ɟ��i�����j�����ɁA�����_�̖��́A��ÖȒÐg�i�����킽�݂́j�_�B���ɒꓛ�V�j�i�����̂��́j���B���ɟ������ɁA�����_�̖��́A���ÖȒÐg�_�B���ɒ����V�j���B���̏�ɟ������ɁA�����_�̖��́A��ÖȒÐg�_�B���ɏ㓛�V�j���B���̎O���̖ȒÌ��_�́A���ܘA���i���Â݂̂ނ炶��j�̑c�_�i���₪�݁j�ƈȁi���j���q�i���j���_�Ȃ�B�́i����j�A���ܘA���́A���̖ȒÌ��_�̎q�A�F�s�u�����]�i�����Ђ��Ȃ����́j���̎q���i���݂̂��j�Ȃ�B���̒ꓛ�V�j���A�����V�j���A�㓛�V�j���̎O���̐_�́A�n�]�i���݂̂��j�̎O�O�i�݂܂ցj�̑�_�Ȃ�B���i�w�Î��L�x��g���ɁA32�Łj

�܂�A���̎��A

�@ ����Ő�������ɉ��������_���\�R�c���^�c�~�ƃ\�R�c�c�m��

�A ���قǂ���������ɉ��������_���i�J�c���^�c�~�ƃi�J�c�c�m��

�B ���ʂŐ�������ɉ��������_���E�n�c���^�c�~�ƃE�n�c�c�m��

�ł���B

�����āA���̓��A���^�c�~���C�_�O�_�́A�����̑c��_�ŁA�c�c�m���O�_�́u�n�]�v���Ȃ킿�u�Z�g�v�̎O�_�ł���Ƃ����B

���̌�ɁA�u�O�M�q�v�A���Ȃ킿�A

�@ �A�}�e���X�`�C�U�i�M�̍��ڂ���A���̐_

�A �c�N���~�`�C�U�i�M�̉E�ڂ���A���̐_

�B �X�T�m���`�C�U�i�M�̕@����A�C���̐_

������o���Ɓw�Î��L�x�͋L���̂��B

���́u�Z�g�O�_�v���Z�g��Ђ��J���Ă���̂��B

�������A������A�܂蓌�̕����琼�̕��ɁA��E��E�O�A�ƁB

�c���ɁB

�ӂ��A�t����Ђ��F�������{���A���ꂼ��l�a�A�O�a�̖{�a�Гa�����邪�A���ׂĉ����тŁA���ꂪ��ʂ̌`���ł���B

�����A�Z�g��Ђ͈Ⴄ�B�c���̎O�a�B�����Ƃ���l�{�{�����͑�O�{�{�̉E���ɕ��ĕ���ł��邪�B

����ȁA�c���O�a�̍\���́A�C�̕\�ƒ��ƒ�̗��̓I�Ȑ[�݂̕��ʓI�ȕ\���Ƃ������Ƃ��낤���H

������������Ȃ����A����ɁA���ׂĂ݂�K�v������B

���̂悤�ȋ�Ԕz�u�����ɂ��邩�ǂ����H

���̔Ɛl�T���͂ނ��������B

�Ɛl�T���ƌ����A�h�X�g�G�t�X�L�[�́w�߂Ɣ��x�̎�l���̃��X�R�[���j�R�t�B

�h�X�g�G�t�X�L�[�́A1866�N�A�G���w���V�A��m�x�Ɂw�߂Ɣ��x��A�ڂ��邪�A���̑O�N��1865�N1���ɁA���V�A�����̕����h�����X�R�[���j�L�̃Q���X���E�`�X�g�t��2�l�̘V�������E�Q�����������������Ƃ����B

���̑O�A�ܖ؊��V����Ɖ���āA���̘b�ƂȂ����B

�h�X�g�G�t�X�L�[�́w�߂Ɣ��x�́u���X�R�[���j�R�t�v�́A���̃��V�A���������h�����X�R�[���j�L�ْ̈[���q�Ƃ��Đݒ肳��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ����B

�m���ɁA���X�R�[���j�R�t�́A�u�I�ꂽ��}�l�v���V�炵��������邽�߂ɎЉ�̗ϗ������݉z���Ă��\��Ȃ��Ƃ������ݕs���̓��قȑI���v�z�̎�����ł������B

���X�R�[���j�L�Ƃ́A�����h�Ɩ�邪�A17���I�㔼�Ƀj�R���̉��v�ƌĂ�郍�V�A�����̓T����v�����ꂸ�ɐ�����番��������h�́u�ËV��h�v���w���Ă���B

���̕s�C���Ȉْ[�v�z�̎�����́u�����h���ËV��h�����X�R�[���j�L�v�̒j�u���X�R�[���j�R�t�v���\�R�����̃|���t�B�[���E�y�g���[���B�`�ɒNjy����Ȃ���A��������Ƃ��蔲���Ă悤�Ƃ���W�J�͎��Ɏ�Ɋ�����X�������O�ȓW�J�ł������B

�Ɛl�̖ڐ��͂��Ă���B

�����A������ؖ��ł��Ȃ��B

���̔Ɛl���X�R�[���j�R�t���������̂��A�n�����䂦�ɏ��w�ƂȂ炴������Ȃ������\�t�B���E�Z�~���[�m���i�E�}�������[�h�����Ɓu�\�[�j���v�ł������B

���̃\�t�B�A���A�q�b�q����́A���X�R�[���j�R�t���u�����v�i�H�j�ɖ߂����B

�Ɛl�ɐ[���u�߁v�̈ӎ������N�������B

����͉��ɂ���Ăł����̂��H

�\�t�B�A�Ɛ���̂͂��炫�H

�����Ƃ������邩������A�����}��̌����鑶�݂����Ȃ���Γ�����B

�h�X�g�G�t�X�L�[�̓\�[�j�����Ăяo�����ƂŁA�u�߂Ɣ��v�𐬏A�������B

�ޏ������Ȃ���A�u�ْ[�v�z�v�Ƙ��ݕs���ȁu�ƍ߁v���������c��Ȃ����������m���B

�ǂ����悤���Ȃ��ُ�ƍߎ҃��X�R�[���j�R�t�Ə��w�\�t�B�A�B

����2�̕��̈��͂��u���z�v�ݏo�����B

����ɂ���āA�u�߂Ɣ��v�����A����B

����ɂ��Ă��A�h�X�g�G�t�X�L�[�Ƃ�����������́A�Ƃ�ł��Ȃ��������́`�B

�悤�܂��A����ȉߌ��ȏ����������āA�����ł������B

���炢�������B

�Ƃ�ł��Ȃ���������B

��������������B

�܂˂ł�������B

�Z�g��ЂƓ������炢�Ƃ�ł��Ȃ��V�X�e���B

�h�X�g�G�t�X�L�[�ƏZ�g��Ђɂǂ�ȊW������̂��H

���̊W���Ȃ��Ƃ�������B

�ƂĂ��Ȃ��[���W������Ƃ�������B

�Ȃ��Ȃ�A�h�X�g�G�t�X�L�[�����A�l�Ԑ[�w�S���̎O�w�\���A�u�ꓛ�V�j�E�����V�j�E�㓛�V�j�v��`��������Ƃ�����B

���グ��ƁA��c�c�m���������ɂ����I

�{���̞w��

�j�āA��̒�B

����̒�B

�E���O�����g�̃O�����g�B

���ꋽ�B

�P�[�u���w���߂����X�̒��ŁA��2�����Ζʂ��삯����Ă����̂������B

�����āA�����u�ցB

�������Ɛ���R

��b�R�R���͏��X�ɍg�t���i��ł����B

�����u�̍g�t

�����u�̍g�t

�����u�̂��n���l�̑O�Ŕʎ�S�o�Ɗe��^���B�����ĘZ���q�B

�{���̂����u

�{���̐���R

�{���̔��i��

�匴�̗���]�݁A����R��]�݁A���i��]�ށB

�����āA�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�ł�Ԃ�15��B

������Ƃ��A�ł�Ԃ��̉������Ă���B

���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��

�{���̉��H��

���H���n��A��X�_�ЎQ�q�B

���q12�q�B

�{���̍�X�_�Ђ̐_��

�{�a�_����]�ށB

���������Ȃ��悤�ł��邪�A�Ɛl�����������ȁE�E�E

�{���̍�X�_�Ђ̎Q��

���́A���̔Ɛl�H

���E�͔Ɛl�ɖ����Ă���B

�����A���ꂪ�ƍ߂ł��邩�ǂ����́A�s�m���ł���B

�Ɛl���ƍߎ҂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B

�Ɛl�́A�͐l�B

�V�������E��˔j���郂�f���P�[�X�Ƃ��Ȃ�B

�ƍߎ҂Ƃ��Ď��Y�ɏ����ꂽ�\�N���e�X�R��B

�\���ˏ�����ƂȂ����C�G�X�R��B

�s�h�߁E�V�����@�ᔽ�E�����ێ��@�ᔽ�œ�x�ߕ߂��ꂽ�o�����m�O�Y�R��B

�Ɛl���͂������炷�ٗ�̃��f���P�[�X�����̗����ɂ͕K�v�ł͂Ȃ����B

�Z�g��Ђƃ��X�R�[���j�R�t�N�A������肫�B

���ڎ�2

2016�N10��23���@���c����F���R�C�����A�Z�g��ЂƓV�����E�V���E�������@�@���ڎ�2

2016�N10��22��

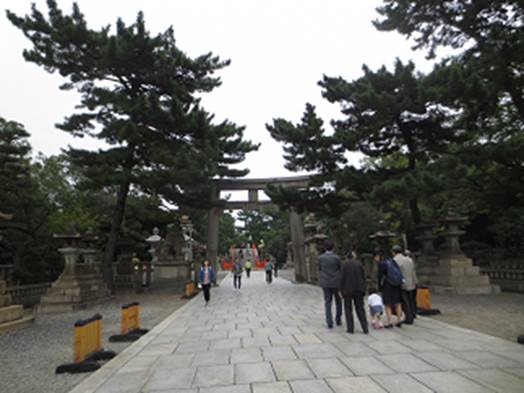

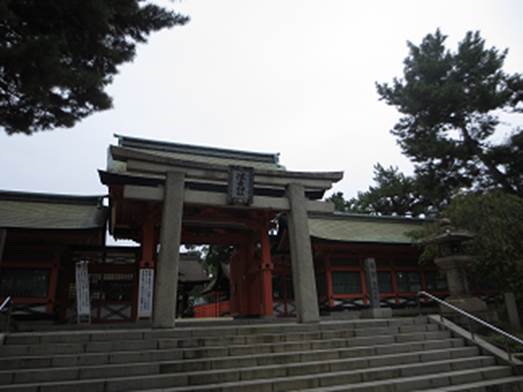

��q��w���T�e���C�g�L�����p�X�O���[�t�P�A�������Œ���9��������u�@���w�v��2�R�}�̎��Ƃ�������A�����H�����ǂ��T���āA�Z�g��ЎQ�q�B

���̌�A�����O�\�O����5�ԎD���̊��䎛�i�ӂ����ł�j�ɎQ�q�ɍs�����Ǝv�������A�ڑ������܂��s�����A�V�����ɖ߂��āA���v���Ԃ��10��̏I���ɓ���Z���Ă����ʓV�t�̂���u�V���E�v�ɍs���A���\�N�Ԃ肩�ŃR�e�R�e�̑������\�����B

���₠�`�A�Z�������`�B�Z�������`�B

���A�����낷���邺�I

�Z�g��Ђ́A�V��������H�ʓd�Ԃ̍��d�Ԃɏ���Ė�20���B�����O�ʼn��ԁB

�m���ɖڂɒ������B

�����āA���ۋ���

�Z�g��Ђ͓��{�L���̌ÎЂŁA�u���_��Ёv�̊i���������쎮���Ђł���B

��������ɒ�܂���22�В��̒�7�Ђ̒���1�Ђł���B��������Ђł�����B

�n��̏Z�g��Ђ͑S���ɖ�2300�Ђ���Ƃ����B

���́u���݂������v�ƈ��̂����ےÍ���{�̏Z�g��Ђ́A���ւɒ������钷�卑��{�̏Z�g�_�Ёi���_��ЁE���������Ёj�Ɣ����ɒ�������}�O����{�̏Z�g�_�Ёi���_��ЁE���������Ёj�Ƌ��Ɂu���{�O��Z�g�v�Ə̂����B

�Ր_�́u�Z�g��_�v�Ƒ��̂����C�̐_�����A�w�Î��L�x�̃C�U�i�M�m�~�R�g���S�̏�ʂʼn�������u�ꓛ�j���i���{�{�j�E�����j���i���{�{�j�E�\���j���i��O�{�{�j�v�i�Z�g�O�_�j�Ɛ_���c�@�i��l�{�{�j�̎l�_�B

�R���́A�w���{���I�x�̐_���c�@�ې��O�I�ɁA�V�������̐_����_���c�@�ɉ��������������Ƃ���B�܂��A�A�҂̍ۂɂ��u�Z�g�O�_�v����삵�������ƋL�ڂ���Ă���B

�����ɏo�Ă���u��Âْ̟��q�̒����v�ɁA��ɁA�Z�g��Ђ��n�����ꂽ�Ƃ����B

���݂́A���̏Z�g��Ђ̂����O�͊C�ł͂Ȃ����A�]�ˎ���܂ł͋����܂Ŕ������̊C������A�u�Z�g�͗l�v�Ƃ��ĊC�ӂ̐_�Ђ̒�^�̑�\�ł������B

�L���Ȕ\�́u�����v�ɏZ�g�̐_�ƍ����̐_�������̏��̈тƉW�̉~�������̕v�w�_�Ƃ��ďj�������B

�u������ ���̉Y�M�� �����グ�� ���̉Y�M�ɔ����グ�� ������Ƃ��� �o���� �g�̒W�H�̓��e�� �������̉��߂��� �͂�Z�g�i���݂̂��j�� �����ɂ��� �͂�Z�g�i���݂̂��j�� �����ɂ���v�Ɨw����B

�܂��A�w�ꐡ�@�t�x�ł́A�q��Ɍb�܂�Ȃ��V�v�w���Z�g��Ђɂ��Q�肵�Ď��������̂��u�ꐡ�@�t�v�Ƃ���A�e���܂ꂽ�B

���ۋ���n��A�����ɓ����āA���������Ƃ́A3�B

�@ ���̖{�a�̔z�u�I�@����ȕs�v�c�Ȗ{�a�z�u�\���͓��{�S���ǂ��ɂ��Ȃ��B

��������{�{�A���{�{�A��O�{�{�ƕ��сA�Z�g�O�_���J���A��O�{�{�̉E�ׂɑ�l�{�{�̐_���c�@���J���Ă���Ƃ����\���Ȃ̂��B

���ց`���I�@�������I�@���̋�ԃA���@���M�����h�I�@����͂������H

�z���}�A���ǂ낢�������ĂȂ�́B�r�b�N���V�I

�A ���ɁA�ׂ̃g�������������ȁA�������Ђ́u��N�Ёv�̑��B

�����ˁI�@�����ˁI�@�����ˁI

�g�g���ɉ�����ˁI

�{��x����́A���́u��N�Ёv�̂��Ƃ͂悭�m���Ă����̂��낤�ˁB

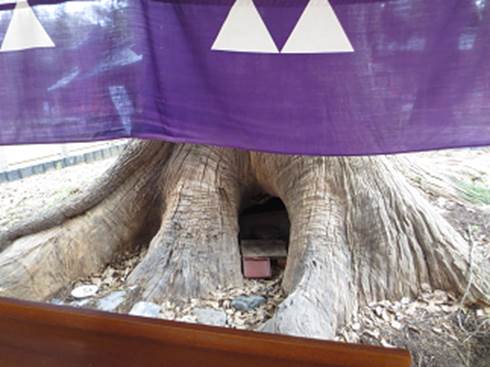

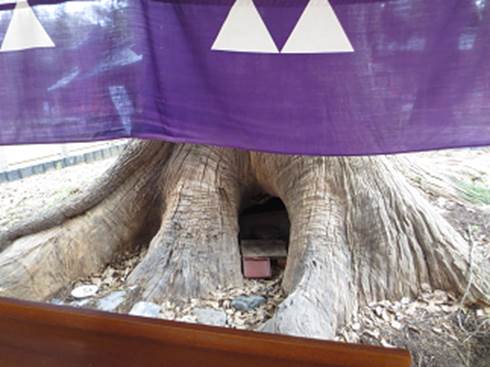

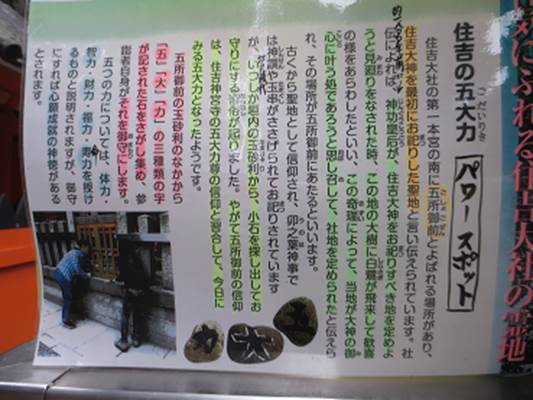

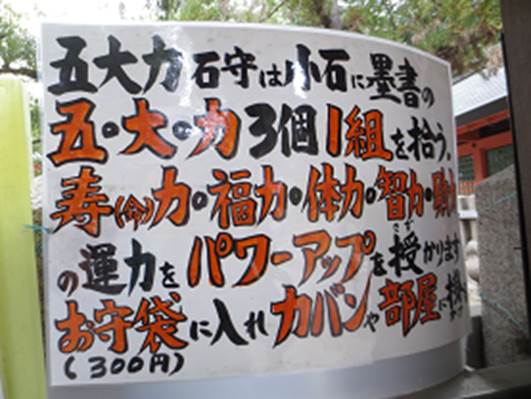

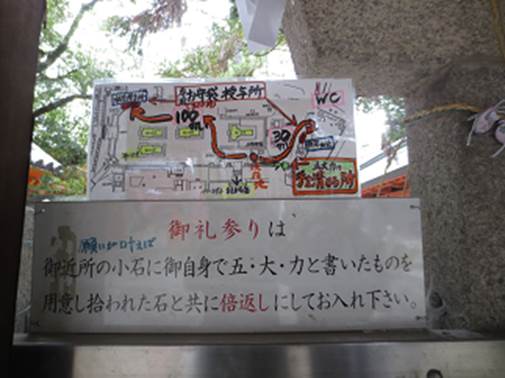

�B ��O�ɁA�Z�g��Ђ́u�p���[�X�|�b�g�v�I

�����ɁA�吨�̎Ⴂ�����������K��Ă��āA�����Ɂu�ܑ�́v�̎��̏����ꂽ����T���Ă����B

�����ˁA�u���݂������I�v

��������I

�������A�R�e�R�e�̃I�[�T�J��I

�܂������́`�I

���d�ԁu�����O�v���Ԃ��Ă����̐��ʕ��i

���Α���U������ƁA��C�d�Ԃ̏Z�g��Љw

�Z�g�����

�Z�g��Б��ۋ�

�����̉��i���j�ɃR�}�l�R�H

�Z�g��А_��

�Z�g��Б�O�{�{�Ƒ�l�{�{

�Z�g��Б�O�{�{�i���j�Ƒ�l�{�{�i�E�j

��l�{�{

��l�{�{

���{�{

���{�{

���{�{

���{�{

�ɐ��_�{�y�q��

��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N�_��

�p���[�X�|�b�g�I

�p���[�X�|�b�g�Q��

�p���[�X�|�b�g�Q��

�����Ǝ�

�Z�g�����ق̌f��

���V�_��

���V�_��

���V�_��

���V�_��

��ΐ_��

��ΐ_��

�����Ƃڂ���

�����Ƃڂ���

���́A�u���݂������v�́u���ł��A���v���S����`�ɓ��Ă��āA��͐����O�\�O���Ɍw�ł�C�͂��킪��A���̂܂��Ɉ���������悤�ɓV�����ɖ߂�A�t���t���Ɓu�ʓV�t�v�ɋz����ꂽ�̂ł������B

45�N�Ԃ�ɁI

�ʓV�t�ɁI

�V���E�ɁI

�u�����E�l�v���I

�ƁB

�V�����V���E�@�W�����W��������

��������͗l�ς�肵�Ă����W�����W���������B

�W�����W���������̏����E�͌鏊

�ł��A���A�u�����v�̓`���̂��鏫���̓a���ŁA�����w���̉������I

�������w���l�X

���������I

�����ˁI

�����ˁI

�����ˁI

�����āE�E�F

�V���E

�e�[�}�p�[�N���A����́I

�u�Z���g��q�̐_�B���v�̐_�X�̓������H

�ʓV�t

���݂Ȃ�I

�ʓV�t�͂�I

�V���E�Âڂ��

���݂Ȃ�I

�Ă�����A�u�Âڂ��v�͂�I

�Ȃ������̂��`�I

�V���E

�V���E

�ݘa�c�̂��肩�I�H�H���H

�V���E

���Ă��Ă̂Ă��Ă��̂���������`�I

�V���E

�m�b�N�A�E�g�������I

���ׂ̃n���J�X

�����ɒ����_���A�j���[���[�N�A�}���n�b�^���H

���Ă̂��������肪�����V���������͂��Â��ɁH

�V�ƒʐM����p���[�X�|�b�g�i�I�j�u�ʓV�t�v

���A�ʓV�t�͂�́A���Ȃ��ɒʓV���A���M���Ă����I

�j�āA�얳�ɓ_�I

�ʓV�t�l�I

���ڎ�2

2016�N10��22���@���c����F10��21���Ɂu�[���t�W�v�ɁA10��29���J�Áu�ܖ؊��V�u���{�C�k�v�̋L�����o�܂����@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

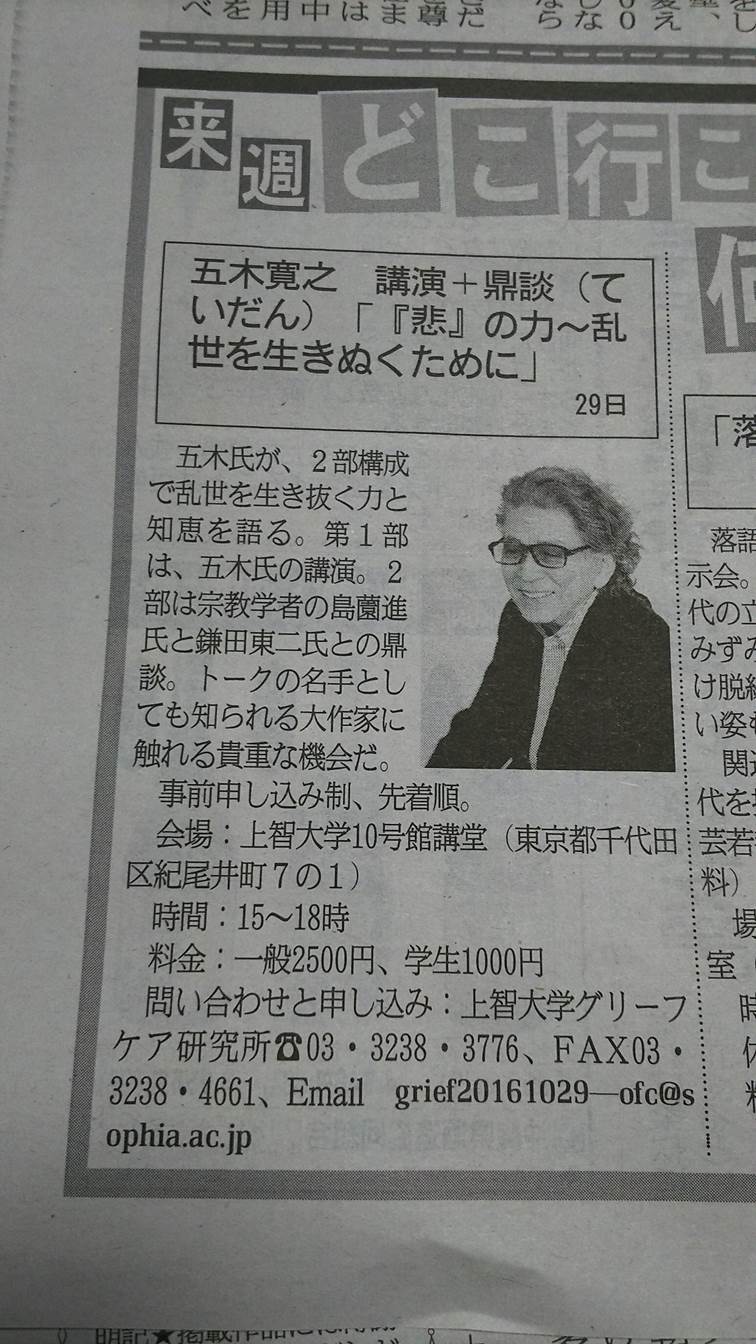

����A10��21���́u�[���t�W�v�ɁA10��29���J�Áu�ܖ؊��V�u���{�C�k�v�̋L�����o�܂����B

���A�ܖ؊��V�����������āA10��29���̑ł����킹�����܂������A�u�߂ƈْ[�́v�ɂ��Ă��b���Ă����悤�ł��B

��ϊ��҂��Ă��܂��B

�P�O�E�Q�Q�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��20���@���c����F10��16���i���j�������ʃV���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v���@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

�x����Ȃ���A10��16���i���j�������ʃV���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v�̕ƁA�������W�����̓Y�t�����܂��B

�Q�l�ɂ��Ă��������B

�Q���҂�50�l��Ə��l���ł͂���܂������A���Ƌc�_�͗L�Ӌ`�ŏ[�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����Q���҂���̂��̂悤�Ȑ����͂��Ă��܂��B

���ѐ��킳��́u�_�ЂƐ����v�B

�_�Ђ����u���̌����`���ԐM��K���_���̑��ʁv�Ɓu���̌����`���Ɛ_���I���ʁv�̗��ɂ̒��ŁA���͂Ɩ����\���ɂ��Ẵf�U�C��������܂����B

�܂��A���{��c��_�������A���ȂǁA�������Ɋւ��̐[���c�̂ɂ��Ă̌��y������܂����B

�����I�c���q����́u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v�B

������AIS�̌���A�A�����J�𒆐S�Ƃ����ĐA���n��`���̋c�_�A�����̖��O�̃A�����J�ƗL�u�A����IS�ւ̔ᔻ�ӎ��̍��܂�Ȃǂ̌���ƌ��͂�����܂����B

�I�c����́A���{�����w���ł�����܂��B

����̐��E�ƒ����̍ĐA���n���A�Ē鍑��`���APKO�@����e�����[�@�A�C���N���[�@�A�C���Ώ��@�A���ۖ@���ւ̓��{�̗���̖��_�Ɗ댯���B

2011�N�́u�A���u�̏t�v�Ƃ����]���_�B�e�[�v�N���������āA2017�N3�����s�\��̌����N��

�킽���̘b�́u���a�Ɛ_���̖�萫�Ə@���̖����`�䂸��Ƃ�邵�ɂ��ϗe�ƌ����v�B

����ɂ��ẮA�Y�t���W�������������������B

�������ωs���L�Ӌ`�ŁA

�@�����@���Ǝs���@���Ƃ̊W�ɂ���

�A�R�Y�A���邢�͌R�Y�w�����̂ɂ���

�B�A�d���E�A�d�j�ςɂ���

�C�����ېV���̔p���ʎ߂̔w�i�ɂ���

�D�ɐ��_�{�̍��Ɨ��p�ɂ���

�E�V�c�̍����s�ׂƁu���O�ވʁv���ɂ���

�ȂǂȂǁA�c�_�͐s���܂���ł����B

�����ѐ���u�_�ЂƐ����v �X���C�h �ipptx 100KB�j

�����ѐ��� ���\�}�� �ipdf 224KB�j

���I�c���q�u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v ���W���� �idocx 28KB�j

���I�c���q �����n�} �ipdf 618KB�j

�����c���� �����V���|�W�E���u���a�E�@���E�����v ���W���� �idocx 64KB�j

���ʍ����V���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v

�����F2016�N10��16���i���j13���`18���i�����E�\��s�v�E���ډ��ɂ��z�����������j

�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�X10����1�K�u���i�l�b�J�w���k��3���j

���ÁF��q��w�O���[�t�P�A�������E�g�S�ϗe�Z�@������/�n�����a�����l�b�g���[�N

���́F���ۊ����w�iICU�j���a������/��t��w�n�������������Z���^�[

�u���F

�@���ѐ���i��t��w�����E�����N�w�j�u�_�ЂƐ���--���܍Ăѕ��a�ƌ�����₤�v40��

�A�I�c���q�i��t��w�����E���������j�u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v40��

�B���c����i��q��w�O���[�t�P�A�������E���s��w���_�����E�@���N�w�j�u���a�Ɛ_���̖�萫�Ə@���̖����`�䂸��Ƃ�邵�ɂ��ϗe�ƌ����v40��

�R�����e�[�^�[�E�i��F��t�� ���ۊ����w�iICU�j���C�����i�����v�z�j�E�������_�j�A�R�����g�F15��

�������_�F���ѐ���{�I�c���q�{���c����{��t���i�i��j

�P�O�E�Q�O�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��15���@���c����F���R�C�����R�V�W�@�@���ڎ�2

2016�N10��15��

�����́A10��15���ŏ\�ܖ�B

�����������������̂��B

�V���̗�̈�v��������B

�����͏H����B

���͂��̎�����Ԃ̗₦���݂��������A�C���͂������ɂ͂��Ȃ�㏸�B

15��10���A���R�C�����o���B

���グ���ɁE�E�E

�{���̔�b�R

�u�₩�B

�H�̋�C�ƐF�B

��X�_�Ђ�y�q���āA�֎�@���o���Ă����ƁE�E�E

�֎�@��̉��t

�֎�@�ٓV�r�̍g�t

�֎�@�ٓV���̍g�t

���X�ɍg�t���i��ł���B

���A�܂��܂��B

���ꂩ��B

���A�����͓y�j���Ȃ̂ŁA�ό��q�͌��\���n�߂Ă���B

�g�t�̎ʐ^���B���Ă���l���`���z���B

���Z�~�i�[�n�E�X�̘e�̗т�ʂ��āA�_���ցB

�X�������ɏH�C�z�B

�X�̃��A�C�N���H�C�z�B

�{���̐X�̃��A�C�N

���Ȃ�A�������B

�{���̐X�̗d���N

�X�̗d���N�͂����ς�炸�������B

�|�ꂽ�܂܂����ǁB

����͂����Ԍ��ʂ����悭�Ȃ��Ă����B

���E���L��������B

�{���̐X�̉���

���n�̔w�̃i���͂�B

�ւ��`�B

�i���̖ɓ����������Ă���B

����Ȃ��Ə��߂āB

�Ƃ������Ƃ́A�����Ԃ�A�����̓��˂��̊p�x����ɂ���ė��Ă���Ƃ������ƁB

�i���͂�̓�

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N

�X�̃��A�C�N���H�̓������̒��A�N�炩�Ɍ��グ�Ă���B

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l

���n���l�́A�������V���[�v�B

�ŋ߁A����ȁA���n���l�̂悤�Ȑl�ɉ�����B

����́A����̊�����Ѓ��[�c��\������̍��ÐV�V������B

���Â��ŋߍl���Ă��邱�ƁA���g��ł��邱�ƁA���g�����Ƃ��Ă��邱�ƁA�Ȃǂ����B

���ÐV�V������́A1975�N���A���{�r�c�s�ɐ��܂ꂽ�B

���C�Ȏq��������߂��������A�������A12�̎��A1�^���A�a�i��N�����A�a�j�Ɛf�f����A�a�C�Ƃ̐킢�ƕt�������̒��Ŏ��Ȍ`�����Ă����B

�����āA�S���w���w�ڂ��Ƌ��s��w����w���ɐi�w���āA�{�g�S�ϗe�Z�@������E�������͎҂̔��B�S���w�҂Ŏ��I�����̑��l�҂ł����܂��悤�����s��w�����i���݁A���s��w���_�����A�����ّ�w���ʏ��ً����j�̃[�~�ɓ���B

5�`6�N�O���������A���̂�܂��悤���搶�̃[�~�ɎQ�������ہA���ÐV�V��������Љ��A�������̏�ō��Â���ɓd�b�����̂������B

����ȗ��̕t�������ł���A��d����Y�ēɂ��Ȃ����o�܂�����B

���Â���͋��呲�ƌ�A2001�N�ɉ���ŏA�E�B��������V�����l�ނ�d���ݏo���u�C���^�[�~�f�B�G�C�^�[�v�̗̈�Ŋ������Ă����B

�u�C���^�[�~�f�B�G�C�^�[�v�Ƃ́A���َ��ȗ̈��}��A����܂ɂȂ��ω��ݏo���u�������̒m�v�̒S���聄�̂��Ƃ������B

����́A�����푽�l�ȃv���W�F�N�g�̃N���G�C�e�B�u�E���[�N�`�[���̌`���E�W�J��S���u�V�����^�C�v�̔}��ҁv�Ƃ��āA�����ɂ���~�b�V�������������A�َ��ȗ̈��}��A�v�V�I�ȉ��l�n����W�J�����Ă����Љ���Ƃ̂��ƁB

�_�b�Ō����A�u�g���b�N�X�^�[�v�I�Ȃ͂��炫�����鑶�݁A�Ƃ�������B

��͂���Ȕ}��҂̂��Ƃ��A�u���̍s�ҁv�ƌ����āA�������Ɏ��H���Ă������A���Â���͎��̐���̐V�����u����̉��̍s�ҁv�ł���B

�����́u�Љ�f�U�C�i�[�v�u�n��R�[�f�B�l�[�^�[�v�Ƃ����Ă��悢�B

�����āA��ォ�����Ă����}���r�g�I�u�悻�ҁv�Ƃ��āA�ً��̉���̒n�ŁA�n���̃��f�B�A��l�b�g���[�N�����p���A���̉����n���S���l�ވ琬��u�������v���Ȃ������ɓ��z�������Ă���B

�����āA�v�z�i�N�w�E���O�j�Ɛ������H�Ƃ�Z���������V�����Љ�Ɛ����������N���G�C�g���Ă���B

���Â����̉�Ёu���[�c�v�̃��b�g�[�́A�u����̃C�m�x�[�V�����A���ꂩ��̃C�m�x�[�V�����v�ł���B

�܂��́A����ɐV�����d���ݏo���A�l�ނ���āA����̕������f�B�A�����p���A�������Ɍ������Љ�f�U�C�����N���G�C�g���Ă����B

���́A�������ȁu�d���v����肽���������A�����Ȃ�ɂ���ė����B�u�y�����������v�Ə̂��Ȃ���B

NPO�@�l�������R��w�̊����Ȃǂ����̈�����A�܂������r�W�l�X�ɂ͂Ȃ炸�A���v���オ�炸�A���N�Ԏ��c�̂������B

�ނ���A�����������B

�Ƃ͂����A�����`�Ŏ�����Ɉ����p����Ă���B

�{�g�S�ϗe�Z�@��������A�u�C���^�[�~�f�B�G�C�^�[�v�I�Ȍ����I�Љ�ϗe�f�U�C�������Ƃ�����B

�Ƃ����킯�ŁA�b�����Ȃ���A�ƂĂ��A�������A�ӂ�ʂ��A�ӂ��������A�����������A�����Ɋ�]�Ɗ��҂��������̂ł��`��I

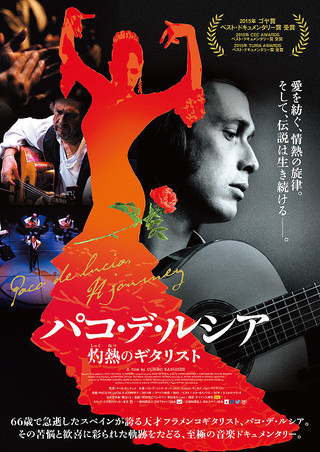

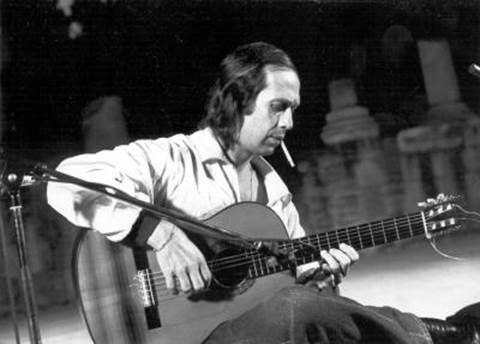

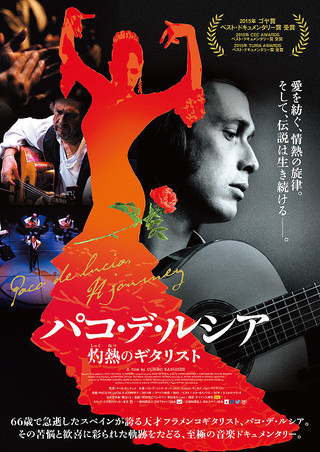

������l�̂��n������́A�X�y�C���̃M�^���X�g�̃p�R�E�f�E���V�A�iPaco de Lucia�A1947-2014�j�B

�p�R�̓X�y�C���̃A���_���V�A�n���ɐ��܂ꂽ�B

�����Z���t�������R�E�M�^���X�g��t�������R�̎�B

5�l�Z��̖����q�Ƃ��Đ��܂�A����ɉ��y�����Ă͂������A�n���������p�R�́A1961�N�A�Z�y�y�E�f�E���V�A�Ƃ̃f���I�ŏ����R�[�f�B���O���A1963�N�ɓn�āB���J���h�E���h���[�S�Ⓑ�Z�������E�f�E�A���w�V���X�ƃf���I�Ŋ����������B

1967�N�A�wLa Fabulosa Guitarra De Paco De Lucia�i�V�ˁj�x�Ń\���E�f�r���[�B

1973�N�A�wFuente Y Caudal�i�M��E��̐�j�x���́u��̐�v���X�y�C���q�b�g�E�`���[�g��1�ʂƂȂ�A���E�I�ɗL���ɂȂ����B

���̃X�y�C���́u���n���l�v�A�p�R�̃h�L�������^���[�f��u�p�R�E�f�E���V�A�`�ܔM�̃M�^���X�g�v���ς��̂��B

�ḗA�p�R�̒��j�ŁA1983�N�A�}�h���b�h���܂�̃N�[���E�T���`�F�X�B

�p�R�E�f�E���V�A

�f��̃|�X�^�[

�p�R�E�f�E���V�A

�p�R�́A�t�������R�݂̂Ȃ炸�A�W���Y�Ȃǂ̕���ł�����B

�܂��ɁA�u�U���y�v�����y�����V���̉��y�Ƃ��B

1979�N�ɂ́A�p���̃W�����E�}�N���t�����A�č��̃����[�E�R���G���Ƃ�3�l�ŁA�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[3�{�݂̂́u�X�[�p�[�E�M�^�[�E�g���I�v�c�A�[���s�Ȃ��A�]�����ĂB

�A���o���wFriday Night In San Francisco�x�i1981�N�j�A�wPassion, Grace & Fire�x�i1983�N�j�A�wSiroco�x�i1987�N�j�A�wZyryab�x�i1990�N�j�Ȃǂ\�B

�t�������R����Ղɂ����A���̘g�Ɏ��܂�Ȃ����݂ȉ��y���E������𑱂������A2014�N�ɑ؍ݐ�̃��L�V�R�ŐS������Ŏ��B���N66�̎Ⴓ�������B

�p�R�͌��������B

���y�̐����A����́A�u���Y���v�A���A�ƁB

�ނ̃O���[�v�ŁA�u�J�z���v�Ƃ������^�y����g���n�߂�ƁA����͏u���Ԃɐ��E���ɍL�������B

�Ⴊ�g��ł������c����ƃ��[���T���g�E�v���W�F�N�g�̃p�[�J�b�V���j�X�g�̌Ð�͂��߂�����J�z�������p���Ă��B

�V���v���ł������o���Ŋy�킾�B

���̉f��̒��ŁA�p�R�͌����Ă�B

�u�M�^�[�̂������Ŏ��R�ɑz����\���ł���B�M�^�[���Ȃ���Ύ����̊k�ɕ��������Ă����B�������g��\��������@�͂���ȊO�ɂȂ����炾�v

�u����ł������������Ɨ͂��N���Ă���B���x�����̌���ʼn��t���邤���ɁA�Ђ�߂��͓V����~��Ă͂��Ȃ��ƋC�Â����B�̂̉����炻����������Ƃ��A�����������܂��v

�u���Ȃ��Ƃ��J����1���ԑO�ɂ͊y���łЂƂ肫��ʼn߂��������B1���̒܂��ق���菭�����������ł��A�����ł��\�z���Ȃ������~�X���N����v

�u���̐l�����Ő����Ă����v

�u���Ɍւ����̂�����Ƃ���A�c�������爤���Ă������y�ɍv���ł������Ƃ��B�����Ƒ����t�������R�̉��t�Ƃ������B���ɂƂ��Ĉ�Ԃ̌ւ�͉��y��ʂ��ė��̑��Ղ��c�������Ƃ��v

���̃X�y�C���́u���n���l�v�ɂ́A�u���y�̓N�l�v�̕��e�ƕ��i���������B

���̃p�R�̃h�L�������g���ςȂ���A������l�A���V�A�́u���n���l�v���v�������ׂ��B

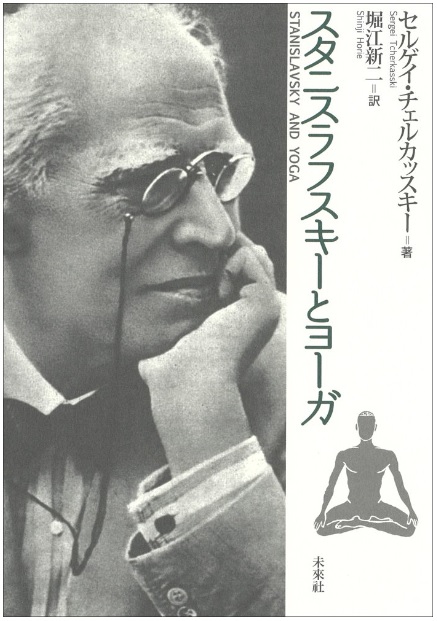

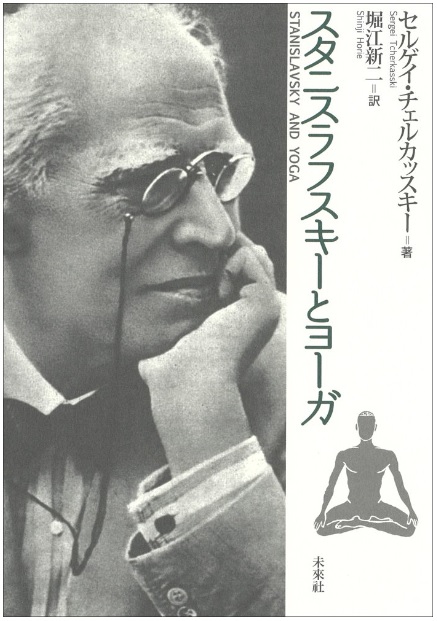

����́A�����̐_�l�A�X�^�j�X���t�X�L�[�B

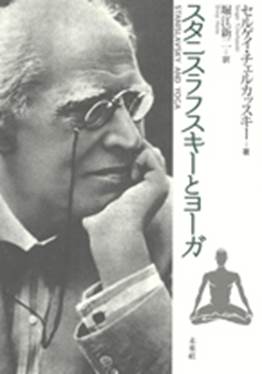

�Ƃ����̂��A���ŋ߁A�Z���Q�C�E�`�F���J�b�X�L�[�́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ƃ��[�K�x�i�x�]�V���A�����ЁA2015�N�j��Ǘ����A����Ȉ�ۂ��o�����̂��B

���̖{�̒��ɂ́A1911�N�ɁA�X�^�j�X���t�X�L�[�����[�K�Əo��������Ƃ��L�x�Ȏ������p��ʂ��Ė��m�ɏ��q����Ă���B

�u�����@�c�L�[�̐_�q�w��h���t�E�V���^�C�i�[�̐l�q�w�ɐG��Ă������Ƃ��L����Ă���B

1911�N�A�X�^�j�X���t�X�L�[�́A���q�̉ƒ닳�t�ł��������X�N����w�̈�w���Ń`�x�b�g��w�̌��������Ă����f�~�[�h�t����A�C���h�́u�n�^�E���[�K�v�Ɓu���W���E���[�K�v�̐g�S�ϗe�Z�@�̘b���A���X�N���ɖ߂��Ă����ɁA���}�`�����J�́w�n�^�E���[�K�[���N��ۂ��߂̃��[�K�N�w�x�̖{���w�����A�Â�悤�ɓǂݒ^�����̂������B

���̌�A�X�^�j�X���t�X�L�[�́A�u�v���[�i�v�Ƃ������[�K�p����g���Ĕo�D�w��������悤�ɂȂ����B

�����A1917�N�̃\�r�G�g�v����A�u�v���[�i�v�Ƃ����g�`���ێ�u���W�����ϔO�p��h�́A�u�G�l���M�[�v�Ƃ����A���g�B���Ȋw�h�I�ȗp��ɐ�ւ���ꂽ�B

�����A�`�F���J�b�X�L�[�́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ƃ��[�K�x�̎��̈�߁B

�u�����̊�b�Ƃ��Ă̌ċz�Ƃ������[�K�̍��{�v�z���A���Y�����������|�p�̊�b�ł���Ƃ����X�^�j�X���t�X�L�[�̊j�S�ƌ��т����̂́A�܂��ɃI�y���������ł̂��Ƃł������v�i62�Łj�B

�t�������R�E�M�^���X�g�̃p�R�́A���y�̂��̂��́u���Y���v�ł���ƌ��������B

�X�^�j�X���t�X�L�[�̉����|�p�_�ɂ����l�̊j�S�c��������B

�܂��A�u�D���ő��`�I�ȓ����ɂ́A�w������ϑ傫�ȈӖ������v�i65�Łj�Ƃ���̂́A�����I���B

������̌|�_�́u�ڑO�S��v�ɂ��ʂ���B

�u�H���v���������ɂ͔w�������Ȃ�����I

����ϐ����v����́u�䓛�v���ςāA���Â������������B

�Z���Q�C�E�`�F���J�b�X�L�[�́A�T���N�g�E�y�e���u���O����������w�̋����ł���B

����Ȉ�߂�����B

�u�����I�ړI�Ń��[�K�𗘗p����ɂ́A���[�K�̂������̕���������]�����邱�Ƃ��K�v�������B�X�^�j�X���t�X�L�[�ɑ����āA���̖��������Ƃ��[���𖾂��悤�Ƃ����̂��A�O���g�t�X�L�ł���B�ÓT�I���[�K�������ɓK�������悤�Ƃ��āA�ނ͑�ςȍ���𖡂�������A����ł��ނ̃��[�K�M�͗�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B����ɁA�����̐l�i�����ɂ̓X�^�j�X���t�X�L�[���܂܂�邪�j�ƈ���āA�O���g�t�X�L�̃��[�K�ւ̊S�́A�o�D�̃g���[�j���O�̐��ݓI�\���Ƃ����ʂ��炾���ł͂Ȃ������B�O���g�t�X�L�̊S�́A�����Ƀ��[�K�𗘗p����\���Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɂ������B�����A���������Ă悯��A����͉����w�ȑO�x�̂Ƃ���ɂ������̂ł���B�����āA�����w�Ȍ�x�̂Ƃ���ɂ��c�c�B���[�K�ւ̊S�Ƃ��̌����́A�O���g�t�X�L�������̐��E�֓���ȑO���炠�����B�����āA����聄�̏h���I�ȓ����������邽�߂ɓ`���I�ȉ����̐��E���痣�ꂽ���Ƃ��A�ނ̉��o�Ɓ��v�z�ƂƂ��Ă̊�{�p����@���Ɏ����Ă���B�܂�A�ނɂƂ��ĉ����́A���ꎩ�̂��ړI�ł͂Ȃ��A���̖ړI�ɂ������i�Ȃ̂������B����ɂ��āA�V�F�t�l���͌����ɂ������q�ׂĂ���B�v�i80-81�Łj

�����āA���̃V�F�t�l���̒�������̈��p���B

�u�ށi�O���g�t�X�L�j�̍ŏI�I�ȖړI�́A�u���q�g�̂悤�ɐ����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�X�^�j�X���t�X�L�[�̂悤�Ɍ|�p�I�Ȃ��̂ł��Ȃ��A�A���g�[�̂悤�ɔ��R�I�Ȃ��̂ł��Ȃ��B�O���g�t�X�L�̋��ɂ̖ړI�́A���_�I�Ȃ��̂��B����́A������҂̐S�̒T���A�S�̈琬�v�ɂ������v�i81�Łj

�O���g�t�X�L�i1933-1999�j�̍ŏI�ړI���u������҂̐S�̒T���A�S�̈琬�v�ɂ������Ƃ����̂́A������̖��������Z���^�[�ɂ�����ɂƂ��đ�ϋ����[���_�ł���B

���̂�����A�O���g�t�X�L�̉����������̊����������ƒ��ׂĂ݂�K�v������B����������̗͂���āB

���̖{�̍ŏI�͂ł́A�X�^�j�X���t�X�L�[�́u���ӎ��v��u���݈ӎ��v�̊T�O���l�@����A�����āA���̂悤�ȃz���C�g�̌��t�����p�����B

�u�T�}�[�f�B�͂������̒i�K�ɕ�����Ă��邪�A���̈�ԍ����i�K�͏C�s�҂��A�������ґz�̑ΏۂɊ��S�Ɉ��ݍ��܂ꂽ���w���B���[�K�ɂƂ��Ă����ґz�̑Ώۂ͐_�ł���B�X�^�j�X���t�X�L�[�ɂƂ����ґz�̑Ώۂ͖��ł���v�i134�Łj

�����ށB

�܂��ɁA�X�^�j�X���t�X�L�[����̔o�D�p�Ƃ́A�u�g�S�ϗe�Z�@�v���̂��̂ł���A�u�g�S�ϗe�v���̂��́A�ł��킷�ˁB

�����āA�����āE�E�E

�u���䂠�聄�i�A�C�@�A���j�̏�Ԃɂ����ċN���邱�Ƃ́A���}�`�����J�̏ꍇ�A��q�ƃG�l���M�[�̐��E�����Ƃ̐_�I��̉��ł���A�X�^�j�X���t�X�L�[�̏ꍇ�́A�o�D�Ɩ��Ƃ̈�̉��ł���B�����ł́A�����̕����I�g�̂ɑ��邬�����Ȃ���s�����͏����Ă����̂ł���B�o�D�����䂠�聄�̏�Ԃɓ��荞�Ƃ��A�w�ϋq�̑O�őz������Ƃ�������ł͂Ȃ������ɂ�������炸�A�o�D�̐��_�I�A�g�̓I�튯�͕����ŁA�l�Ԃ̖@���ɏ]���A�������ɂ�����̂Ɠ����悤�ɐ���ɓ����x�v�i136�Łj

�u�o�D�Ɩ������S�ɗn�������X�^�j�X���t�X�L�[�́��䂠�聄�̏�Ԃ́A�C�s�҂Ɛ_�I�Ȃ��̂����S�ɗn���������[�K�̃T�}�[�f�B�ƌĉ����Ă���B�X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���̂Ȃ��ŗB�ꋳ��X���u�ꂩ����ꂽ���̗p��ɂ����āA���[�K���ґz�ł����I�[����̐_���ȉ����{�����ċ��������Ă����̂ł���v�i137�Łj

�ƁA���̃��V�A�̂��n���l�́u���v�̋��ʂ������̂ł���B

�����ށA�����ށB

�����낢�B

�����낷����B

���̃��V�A�̂��n���͂�́B

12��18���̍��ۃV���|�W�E���u������ƃX�^�j�X���t�X�L�[�v����ϊy���݂��ˁB

���́A���̖{�̓��{�ł܂������̒��ŁA�u�V���̕��v���R���O�i1881-1928�j���A1913�N�ɃX�^�j�X���t�X�L�[���o�́u�ǂ��v�Ȃǂ�A�����X�N���|�p���Ŋό����A�X�^�j�X���t�X�L�[�̎���ɏ�����č��k���A�X�^�j�X���t�X�L�[�́u�V�X�e���v�Ɛ�����Ƃ̊Ԃɋ��ʓ_�������������Ƃ������Ƃ��w�E����Ă���B

�c�O�Ȃ���A�ǂ̂悤�ȋ��ʓ_�ł��邩���A��̓I�ɋL����Ă��Ȃ����A�u���R�����X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���̂Ȃ��Ɏ����ɓ���݂̂��̂��݂��A���ꂪ�����팳���̌|�_�ł������ƋC�Â����Ƃ��̋����͂����قǂł������낤�v�i4�Łj�Ƃ���̂��B

���̓_�A�`�F���J�b�X�L�[�����ɏڂ��������Ă݂����ˁB���x����Ƃ���������A���Аu���Ă݂悤�B

�Ǝv���Ă��邤���ɁA���n���l�̒n��𗣂�āA�w�ђn�тցB

�����ɂ��A�悭�H�̐������������Ă���B

�{���̞w��

�����āA�����u�ցB

�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o1���Ɗe��^���ƘZ���q�B

�{���̂����u

�{���̐���R

�{���̔��i��

�����āA���i�����n���A�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��Ƃł�Ԃ�14��B

���邭�邭��B

���邭�邵�Ȃ���A�X������B

�{���̐X�̗d���N��2��

�{���̉��H��

�����āA��ꗎ�����������̍�X�_�ЂցB

�{���̍�X�_�Ђ̐_��

�Q�q12�q���q�B

�����āA�_��������B

�����Ɏʂ肵���m�́H

����̂��n���l�H

�X�y�C���̂��n���l�H

���V�A�̂��n���l�H

�n�N�̒n����F���݂Ȃ�I

���ڎ�2

2016�N10��14���@���c����F10��16���i���j13���`�V���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v���ē��@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

�܂��܂��u���a�v���ێ����Ă����̂���ύ���Ȍ������u�����v�ɓ˓������l����悵�Ă��܂����A����10��16���i���j�ɏ�q��w10���ٍu���ŁA��t������⏬�ѐ��킳���I�c���q�����Ƌ��ɁA���a���l����u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v�V���|�W�E�����s�Ȃ��܂��B

�����ŁA�\��s�v�̍Â��ł��B

���s�������܂����為�Ђ��z�����������B

���ʍ����V���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v

�����F2016�N10��16���i���j13���`18���i�����E�\��s�v�E���ډ��ɂ��z�����������j

�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�X10����1�K�u���i�l�b�J�w���k��3���j

���ÁF��q��w�O���[�t�P�A�������E�g�S�ϗe�Z�@������/�n�����a�����l�b�g���[�N

���́F���ۊ����w�iICU�j���a������/��t��w�n�������������Z���^�[

�u���F

�@���ѐ���i��t��w�����E�����N�w�j�u�_���Ɛ���--���܍Ăѕ��a�ƌ�����₤�v40��

�A�I�c���q�i��t��w�����E���������j�u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v40��

�B���c����i��q��w�O���[�t�P�A�������E���s��w���_�����E�@���N�w�j�u���a�Ɛ_���̖�萫�Ə@���̖����`�䂸��Ƃ�邵�ɂ��ϗe�ƌ����v40��

�R�����e�[�^�[�E�i��F��t�� ���ۊ����w�iICU�j���C�����i�����v�z�j�E�������_�j�A�R�����g�F15��

�������_�F���ѐ���{�I�c���q�{���c����{��t���i�i��j

�P�O�E�P�S�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��14���@���c����FRe�F�u�v���I�f�b�Z�C��O���@���́v�ӏ܋L�i�j�[�X�j�@�@���ڎ�2

����ɂ���

�b������̊������ւ�A���肪�Ƃ��������܂��B

�{�N7��14���Ƀe���������N�������j�[�X�ŁA�������x�̉����Ɓu�v���I�f�b�Z�C��O�� ���́v�̏�f���s�Ȃ�ꂽ���ƁA���������L������낢��ƍl���������܂��B

�����āA�|�\��|�p���A������I�Ɍ����Ȃ�u�V���̌�F���v�i�w���p�ԓ`�x�j�ł��肤�邱�Ƃ̈Ӗ����ēx�˂������܂��B

��d����Ɖ��x������Ă��鉜��N�Ɍ��Ă�����āA������i�퐢�H�@�j���C�J�i�C�H�@����Ƃ��H�H�H�j�̑�d�ǂ�������������ł��邱�Ƃł��傤�B

�P�O�E�P�S�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��14���@����ɁF�u�v���I�f�b�Z�C��O���@���́v�ӏ܋L�i�j�[�X�j�@�@���ڎ�2

���c�搶�A������̐搶��

�݊O�������̉���ł��B

���������������Ă���܂����A���ς�育�����܂���ł��傤���B

���Ƀ^�C�����O�����苰�k�ɑ����܂����A9�����̓��j���A�j�[�X�ɂāu�v���I�f�b�Z�C��O�� ���́v�̊ӏ܂����Ă܂���܂����B���傤�ǂ��̎����}���Z�C���ɍs���Ă���A���܂��s�����������߃j�[�X�܂ő���L�����Ƃ��ł��܂����B�Ȍ��ł͂���܂����A�ȉ��ɂ��\���グ�܂��B

***

�E�j�[�X�́u�v���I�f�b�Z�C��O���@���́v�ӏ܋L

9��25���A�j�[�X�͂��܂��ē��a�A�삯���݂ő��z�𗁂тɗ����ό��q�œ�����Ă���B�ǂ�������������������A�J���b�Ɗ������n���C�̊y���͂ǂ��܂ł����邭�u�₩�ł������B����40�ȂقǁA��⏬�Ԃ�ł��邪�A�Α���̗��h�ȃz�[���ł���B�ׂɂ͐Α���̌Â��������A���͂ɂ́A���F��s���N�ȂǓ앧�炵���F�N�₩�ȏZ��Ђ��߂������Ă���B

���ꕶ���Љ�̃C�x���g�Ƃ������ƂŁA�������x�E���y�̃p�t�H�[�}���X���疋���J����B���̌�u�v���I�f�b�Z�C�v�̊ӏ܁A�Ō�ɉ��ꗿ���̎��H�Ƒ����B�f��̓t�����X��̎��������J�ŁA�F����H������悤�Ɍ��Ă�����B�I����Ă���R�ꕷ�����Ă���Ƃ���ł͔��ɍD�]�ł������B�ul'esprit de transmettre�i�`���̐��_�j�v���������ƌ����l�������B����閽���`��ς��āA������V���̒[�X�ɑ��Â��Ă���p���S�ɋ������̂��Ƃ����B

�f��̏I�ՁA�C�U�C�z�[�ɂ��Ă̏�ʂ��I���A�������f���o���ꂽ�Ƃ���ŁA�j�[�X�ׂ̗̋������炵���B�S�[���S�[���ƁA�����ő����ȉ��������B���R�̃^�C�~���O�Ƃ͎v�����A�����d�ēɕ��������A���邢�́A���𗁂т�n���C�̃j�[�X���A���������m�ɕ����ԋv�����ɋF���������悤�ȏ��Ɏv�����B

���́A�f��̍Ō�ő�d����̃i���[�V���������Ƃ���ŁA�v�킸���ݏグ�Ă�����̂��������B�������悤�Ɍ����������A�܂��`��ς��ĉ萁���̂��Ƃ����Ƃ���ŁA��d�ēɐG�ꂽ�C�������B

***

��Î҂̕��X�ɂ͊��ӂ��Ă���܂��B�F���܂��܂��d����̂��Ƃ��������Ȃ������悤�Ȃ̂ł����A���̎����Ɋς邱�Ƃ��ł��Ė{���ɂ悩�����ł��B

�p���⑼�̓s�s�ł��A�t�����X�̐l�����ɊςĂ��炤�@���������Ȃƍl���Ă���܂��B

����Ɂ@�q

���ڎ�2

2016�N10��12���@���c����FRe�F�l�̉Ȋw���26����̂��ē��@�@���ڎ�2

�I�����a�l

���ē��A���肪�Ƃ��������܂��B

��ϋ����[�����ł��ˁB

�Ƃ�킯�A2���ڂ�

��2016�N12��4���i���j

9�F00-10�F30�@A-1�@�u�C���̉\�����l����v

�������a�q�i����{���������C�@�j�@������v�i�V�����ыC����j

���� ���i���{�C���{���w������j�@�����i�C�������������j

���c���d �i�G���u�V������g�́v�ҏW�ҁj

�c������i�C�̈�w��E�������q��ȑ�w���_�����j

�o���O���Y�i���R�g�@������j�@������Y�i���C���������j

�́A25�N���̒m�F�ł���A�Ñ���������`���v�����o���O���Y���������W�����ϋL�O���ׂ��Â��Ƃ��Ȃ�A2017�N1��24���i�j�ɍs�Ȃ�����O���{���C���̑�14��`���҂̒��������̍u���E���[�N�V���b�v�E�V���|�W�E���Ɩ��ڂȊW������܂��B

�݂Ȃ���

���s�������܂�����A���Ђ��Q�����������B

�P�O�E�P�Q�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��12���@�I�����a�F�l�̉Ȋw���26����̂��ē��@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

�����������Ă���܂��B

���c�搶�̌䋖�����������܂����̂ŁA

�u�l�̉Ȋw���26����v�̌�ē�������

�Ă��������܂��B

�ڍׂ͓Y�t�t�@�C�������������������

�K���ɑ����܂����A���̑��̃e�[�}��

�u��w�E��Â�N�w����[���̂��̍�����

�������āv�Ƃ������̂ŁA������Ẩ\

����T�����ł��B

�����������b�ɂȂ��Ă���x�c���O��t��A

���삢�Âݐ搶�̂悤�ȃ��j�[�N�Ȑ搶��

���o�d����܂��B�x�c�搶�́A���u���

�i���҂̓��̂���O�ɂȂ��Ă��f�f�j���ł�

�閼��E�B�l�ł��B����搶�̓T�E���h�E�q�[

�����O�̃J���X�}�I�Ȋw�҂ł��B�g�̊ρA

�l�̊ς����{����ς��͂��ł��B

���J�u���ł́A�݂Ȃ��܂�����݂̑���

�a�Y�搶�⏼�����搶�����b�����������܂��B

���S�̂�����́A���ЂƂ����Q�����������B

������A�ꐶ������܂���B������A

�ǂ����ŕ������悤�Ȑ�`����ł��ˁB

�@�@�@�@�I�����a�@�q

���l�̉Ȋw���26����ē� �idocx 37KB�j

���ڎ�2

2016�N10��12���@���c����F2017�N1��30���i���j��54��g�S�ϗe�Z�@������J�Èē��@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

���N�̂��ƂɂȂ�܂����A2017�N1��30���i���j13���`18������q��w���T�e���C�g�L�����p�X�ŁA��54��g�S�ϗe�Z�@��������J�Â��܂��B

���Ђ��Q��������B

�I����A�k��1���̋������u�k�̉v�ō��e����s�Ȃ��܂��̂ŁA����������Q�����������B

��54��g�S�ϗe�Z�@������

�����F2017�N1��30���i���j13���`18��

�ꏊ�F��q��w���T�e���C�g�L�����p�X���O���[�t�P�A�������i�T�N���t�@�~���A����2�K�A����}�~�c�w����������k��4���j

���\�@�H�ےm�M�i�����ȑ�w���u�t�E���w���p�j�j�u���R�̌��Ɛg�S�ϗe�`�u���̔h�v��������̃A�v���[�`�v�i����j

���\�A�H�얃���v�i�c��`�m��w�����E�Q�[�e�����j�u���R�̌��Ɛg�S�ϗe�`�Q�[�e���R�w����̃A�v���[�`�v�i����j

�i��F���c����i��q��w�O���[�t�P�A���������C�����j

�e60�����\�{60�����c

�P�O�E�P�Q�@���c����q

���ڎ�2

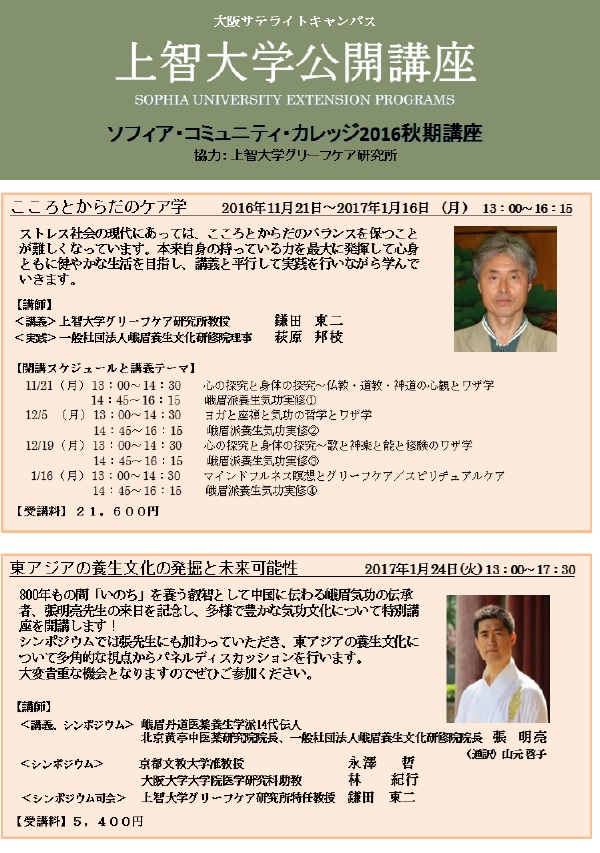

2016�N10��12���@���c����F11��21���i���j�`�u������Ƃ��炾�̃P�A�w�v�S4��{2017�N1��24���i�j�������V�t�u�`�{�V���|�W�E���ē��@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

�g�S�ϗe�Z�@�������2�x���ۃV���|�W�E�����s�Ȃ�������C���̒������V�t�̍u�`�{�V���|�W�E���ƁA���̑O����Ȃ��u�������[�N�V���b�v�u������Ƃ��炾�̃P�A�w�v�i�S4��j����q��w���T�e���C�g�L�����p�X�ōs�Ȃ��܂��̂ŁA���ē����܂��B

�V���|�W�E���ɂ́A�{�g�S�ϗe�Z�@������E�������S�҂̉i�V�N���ƗыI�s�����Q������܂��B

2016�N�x�H�����T�e���C�g�L�����p�X���J�u���i���ʍu���j

http://www.sophia-osaka.jp/lecture/index.html

1�j�u������Ƃ��炾�̃P�A�w�v�S�S��i�S�W�R�}�A�P���Q�R�}���{�j�@�@

�u�t�F�u�`�@��q��w�O���[�t�P�A���������C�����@�@���c����

���H�@��ʎВc�@�l����{���������C�@�����@�����M�}��

����F40�l

�j�����ԁF�w�茎�j���A�u�`13�F00�`14�F30�@���H14�F45�`16�F15

�J�u�X�P�W���[���F

�@2016/11/21

�@�@�S�̒T���Ɛg�̂̒T���`�����E�����E�_���̐S�ςƃ��U�w�F���c

�@�@����h�{���C�����C�@�F����

�@2016/12/05

�@�@���K�ƍ��T�ƋC���̓N�w�ƃ��U�w�F���c

�@�@����h�{���C�����C�A�F����

�@2016/12/19

�@�@�S�̒T���Ɛg�̂̒T���`�̂Ɛ_�y�Ɣ\�ƏC���̃��U�w�F���c

�@�@����h�{���C�����C�B�F����

�@2017/01/16

�@�@�}�C���h�t���l�X�ґz�ƃO���[�t�P�A�^�X�s���`���A���P�A�F���c

�@�@����h�{���C�����C�C�F����

��u���F21600�~�i��2700�~8�j

2�j�u���A�W�A�̗{�������̔��@�Ɩ����\���v�S1��i�P���Q�R�}�j

�u�t�F

�u�`�A�V���|�W�E��

����O�����{���w�h14��`�l�A�k������������@�@���A��ʎВc�@�l����{���������C�@�@���@�������V�t�@���ʖ�F�R���[�q��

�V���|�W�E��

���s������w�y�����@�@�i�V�N��

����w��w�@��w�����ȏ����@�@�ыI�s��

��q��w�O���[�t�P�A���������C�����@�@���c����i�i��j

����F100�l

�j�����ԁF2017�N1��24���i�j13�F00�`17�F30�i�x�e�܁A�u�`�A�V���|�W�E���e2�����x�j

��u���F5400�~

�P�O�E�P�P�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��11���@���c����F���R�C�����R�V�V�@�m�Ԉ��ƕ������s�@�@���ڎ�2

2016�N10��10��

�����́A�u���{�̏@���ƕ��w�U�v�̎��Ə����̂��߂̋������t�B�[���h���[�N�B

�������̔m�Ԉ��Ɨ^�ӕ����̕��K�˂�̂��B

�o�~�̐��n�𓌎R�C��������킯�ł���B

�Ⴊ�ԂƓ�����掛�n��ɂ���o�~�̓a���E�������B

�֎�@�̕����玍�哰�̕��ɓ쉺����B

���哰���z���āA����ɓ쉺�B

���s���`�|�p��w�܂ł͍s���Ȃ����A���̎�O�ɃS���t���K�ꂪ����A����ɂ��̎�O�ɋ�����������B

�������E�m�Ԉ��E�^�ӕ����̕�ւ̓��̖��

�������ɍs���r���A�{�莛�k�R�ʉ@������B

���̖{�莛�k�R�ʉ@�͏�y�^�@���{�莛�h�̕ʉ@���B

�e�a�i1173�|1263�j�́A����5�N�i1181�j�A8�̎��A�@�@��3�����̎��~�i1155�|1225�j�̂��Ƃŏo�Ɠ��x�����B

���~�͂��̌�A4�x���V�����߂��B

��62���A��65���A��69���A��71����4�x���B

����ȓV�����͎��~������l�����B

���x��A��b�R�ɓo��O��1�N�ԁA���̖k�R�ʉ@�̂���n�ŏC�s�����Ƃ����B�k�R�ʉ@�̋����ɂ͐e�a���N���Őg�𐴂߂��Ƃ�����˂�����B

���̌�A�e�a�́A���~�����Z�߂鉡��̎��@�̓��m��20�N�ɋy�ԔO���C�s���������A�����͐s�����A���͏C�s�̌��E�������A��������@�R�̐�Α��͂̔O���M�S�ɎQ�����Ă����̂����A���̑O�A��b�R����Z�p����100���Ԃ̎Q�Ăɕ����ۂ�������ɗ���������ƌ����邪�A������R�̂��ƂȂ���A���̎���Ɂu�{�莛�v���u��y�^�@�v�����܂��Ȃ��B

���̐@�@�́A�匴�O��@�▭�@�@�ƕ��сA�V��O��Վ��@�Ə̂����B���̎O��Վ��@�ɔ����哰�ƙ֎�@�������āA�V��ܖ�ՂƂ��̂����B

�e�a���l����

���̍≺�̊p���Ȃ����ď����s���ƁA�{���E���������B

�œ��R�������R�����

�����R��ɕ����킳���Ă���B

���������N

�������́A���6�N�i864�j�A���o��t�~�m������̐��ω���F�̑����J���āA���ƈ��ׁA�O���~�ς�O���ēV��@�̎��Ƃ��đn�����ꂽ�̂��n�܂肾�Ƃ����B

���̌�A�r�p���������A�]�ˎ���̌��\�̍��ɓS�M�a�����������ėՍϏ@�ɂȂ����B

���̍��A�����m�Ԃ����̒n�ɓS�M�a����K�˂Đe����[�߂��B

���炭�o���āA���i�N�Ԃɗ^�ӕ������m�Ԉ����ċ����A���̒n��o�~�̋��_�Ƃ����Ƃ����B

�������āA���̔m�Ԉ��ׂ̗ɗ^�ӕ����̕悪�����ƂɂȂ����B

�������q�ώ�ڈꗗ

�܂��́A���̔m�Ԉ��ɁB

�m�Ԉ��R��

�������{��

�������{��

�������뉀�E���ɔm�Ԉ��Ɨ^�ӕ����̕悪����

�������뉀

�^�ӕ����̋��

�^�ӕ����́u�Ԏ�͖��ɗ�邯�ӂ̌��v�̋�肪�B

�܂��́A�������A�{���̐��ω��l���Q�q�B

���̐��ω��������o��t�~�m���������Ƃ����B

���̂����̒��ɁA�^�ӕ����̈�i���������B

�܂��A�^�ӕ����̕`�����u�m�ԉ����v�B

�^�ӕ����M�u�m�ԉ����v

���₩�Ȗ������������悤�ȟ��E�ȕ��͋C���Y���B

�^�ӕ����͑�ϐ[�����h�̔O�������m�Ԃɕ����Ă����悤���B

�����炱���A���̋������̔m�Ԉ����ċ������B

���̃��X�y�N�g�̎v�����A���̕����M�̏ё��悩��悭�`����Ă���B

�^�ӕ����i1716�|1784�j�́A�ےÍ��i���{�j���܂�ł���B

�����m�ԁi1644�|1694�j���ɉꍑ�i�O�d���j���܂�Ȃ̂ŁA����قlj������݂ł͂Ȃ����A���悻�m�Ԃ���70�قǔN���ł���B

�^�ӕ��������܂ꂽ�A1716�N�́A�������������狝�ۂɕς����N�ŁA7�㏫�R����ƌp�i1709�|1716�j���͂��Ŏ���������A�I�B�˂���g�@���}�����āA��8�㏫�R�ƂȂ����ϊv�̓s�s�ł���B

���̔N���炢����u���ۂ̉��v�v���n�܂����B��ɁA�������v�ƊJ���̑��i�ɂ��o�ψ��艻��}�鐭������s�����B

���̔N�A�����R�̐V�R�x�������Ă���B

���N�ɁA�ɓ���t�i1716-1800�j�����s�̋юs��̐����̑��q�Ƃ��Đ��܂�Ă���B

�܂��A���̔N�A�Ԕh�̓V�ˁE���`���ԁi1658-1716�j���S���Ȃ����B

����Ȏ���ɐ��܂ꂽ�^�ӕ����́A��ƂƂ��Ȃ肪�A�m�Ԃ�[�����h���A���s�������Łu�m�Ԉ��v���ċ������B

�����āA�o��̋ߑ㉻��}���������q�K�ɑ���ȉe����^�����B

��\��́A

�t�̊C�I���̂���̂����

�ĉ͂��z�����ꂵ�����ɑ���

�䂭�t�₨���������i�̕��S

���V�S�n��������ʂ肯��

���݂�����͂�O�ɉƓ�

�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐���

�������Ȃ����̓V����

�������ł̍�Ƃ��ẮA

���ł⓮���ʉ_���Ȃ��Ȃ��

�ĎR��ʂЂȂ�ɂ��ዷ�l

�O�x�e�ĕ������Ȃ�ʎ��̐�

�~�߂����J�̉_��������肼

�Ȃǂ�����B

�^�ӕ����́u���̍ד��抪�v

�^�ӕ����M�u���̍ד��抪�v

�^�ӕ����M�u�]�R���V�̐}�v

�^�ӕ������p�̕���Əd����

�E�������m�ԁA�����^�ӕ���

�{�������Q�肵�Ă���A�m�Ԉ��Ɍ��������B

�m�Ԉ��Ɨ^�ӕ����̕�̕\����

�u�m�Ԉ��v�R���̊Ŕ�

���\�i1688-1704�j�̍��A�m�Ԃ͎R��̍��̂��������ŋ�s���A���̒n�ŁA�����̏Z�E�̓S�M�a���ƌ𗬂����B

�S�M�́A���̌�A���̈����u�m�Ԉ��v�Ɩ��t�������A���ꂩ�炨�悻70�N��A�^�ӕ��������̒n��K�˂����ɂ́A���̈������ʂĂĂ����B

�����ŁA�����́A�u���Ƃ��Վ⌺�B�̒n�ɂ��āA�Αۂ��S�N�̐l�Ղ����ÂނƂ��ւǂ��A�H⹂Ȃو�ࢂ̒������ӂ��ނ����Ƃ��B���s���_�Ƃǂ܂�A���V������āA������ɉ��Â̏�Ɋ��ւ��v�ȂǂƁA�u�����m�Ԉ��ċ��L�v�����߂ď����グ�āA�ċ����͂������̂������B

�m�Ԉ�

�m�Ԉ�

�^�ӕ������m�Ԉ��ŋႶ���o��

�^�ӕ������m�Ԉ��ŋႶ���o��

�M���ɁA

�u���ڔx�����T�ɋʊ��m�Ԉ��v

�����ɁA

�u��������Ĕ�ɂقƂ肹�ތ͔��ԁv

�̋傪�������Ă���B

�����̊o��̂قǂƎ����ς��Â��B

�m�Ԉ�

�^�ӕ����M�u�����m�Ԉ��ċ��L�v

�m�Ԃ̔�

�m�Ԃ̔�̐����̊Ŕ�

���̐�

�u����������т����点�悩���v

�̋�B

�m�Ԃ̔�̏�����ɂ���^�ӕ����̕�

�����̕�̑O�Ŕʎ�S�o�������A�L�O�Ɉꖇ�p�`���B

�^�ӕ����̗���

����ɂ���1752�N�A36���ɋ��s�ɂ���Ă��āA���炭�O��Ȃǂł���Ƃɐ�O�����Ƃ����B

�O��ɂ́u�^�Ӂv�̒n��������A����𐩂Ƃ���悤�ɂȂ����킯������A���ƒO��́A�����̔o��Ɖ�ƂɂƂ��āA�i�ʂ̒n�ł������B

�^�ӕ����̋�

�^�ӕ����̋�́A�悭�G��I���ƌ�����B

�m���ɁA

���V�S�n��������ʂ肯��

���݂�����͂�O�ɉƓ�

�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐���

�������Ȃ����̓V����

�Ƃ��̋������ƁA�N���A�[�Ȉꕝ�̊G��������ł���B

�܂��A

�t�̊C�I���̂���̂����

�ĉ͂��z�����ꂵ�����ɑ���

�������ł���B

���A�Ⴊ�ƂĂ��D���Ȉ��A

�䂭�t�₨���������i�̕��S

�Ȃǂ́A�d���u���i�v������ďt�̏I���ɗ��Q���Ă���Y���S���A�����͂��ƂȂ����ݏo�Ă��āA�����ւ���L���ŁA���݂���̂�����B

�Ƃ��킯�ŁA�m�Ԃƕ�����S�ɕ����A�u���S�v�������āA15��15���A���̂܂܁u���v�ɏo��C�����ŁA���R�C�����o���B

��X�_�Зy�q�B�����āA��R�����グ��B

���ギ��@���u�̓V�@��R����

�{���̔�b�R

�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B�_���ցB

�@�@�_���@����肫���Ɓ@�����뗎��

�{���̐X�̋��N

�{���̐X�̗d���N

�@�@�X�̃k�V�@���Εs�|�́@�Ӑg����

�{���̉���

�@�@����Ɂ@�����~�߂�ꂽ�@�g�t����

�i���͂�̓�

�@�@�i���͂�́@���[�������ā@�⒆�V

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l

�@�@�X�n���@�����O���Ɂ@�X�Ԃ���

�{���̞w��

�@�@�g�𓊂��ā@�w�т́@�C�ɒĂ�

�{���̂����u

�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o�Ɗe��^���B�����āA�Z���q�B

�@�얳�قƂ��@�����u�́@��y����

�{���̐���R

�@�@�R�̉ʂā@��̉ʂĂ܂Ł@�����뉝��

�{���̔��i��

�@�@���i�̊C�@�V������ށ@�ʂ̌i���݁j

�����u�̌͂ꗎ���t

�@�@�͗��t�@�Ă��s����́@�݂قƂ���

�͂ꂷ����

�@�@�V�����@�͔��ԁ@����g��

�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�ł�Ԃ�13��B

�@�@���Ԃ�@���ĉʂẮ@�F����

�{���̐X�̗d���N��2��

�@�@�X�[���@�����߂����̂́@������

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N

�@�@���A�C���@���ʂĂʐ�́@���{�C

�{���̔���

�@�@�����Ɂ@�Ƃ炳�ꕂ���ԁ@�H���

�[�鎞�̉��H��

�@�@���炳��Ɓ@���H����@���o�̗�

���_�̂悤�ȕ������̗[�鎞�̉_

�@�@���_�Ɂ@���ēV�C�@�т���

�{���̍�X�_�Ђ̐_��

�@�@��X�́@�Ŕ�߂ā@������

�{���̍�X�_�Ђ̎Q��

�@�@�����f���@������̉ʂĂɁ@��������

���e���I

���ڎ�2

2016�N10��8���@�ؑ��͂�݁FRe�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2

���c�搶

�݂Ȃ���

����̂����t���肪�Ƃ��������܂��B

�����܂��I�@�@�q���搶�A��낵�����肢�������܂��B

�F���܁A���Ђ��炵�Ă��������B

10��30���́A���c�搶�́A�����s�Łu�v���I�f�b�Z�C�@�|���́|�v�̏�f�ƃg�[�N���̂ł��ˁB

https://www.facebook.com/okieikenooshige/

���́u�v���I�f�b�Z�C�v�Ƒ�d�ēA��D���ł��B

�~�V�}�Ђł��q�����܂������A���̉f��͉��x���Ă��O���܂���B�f���炵���f��ł��B

���c�搶��������Ă��������B

����ƂȂ�܂��悤���F�肢�����Ă���܂��B

�w��E�|�p�̏H�̓C�x���g����������ł��ˁB

���炾����������������̂ł����A�A�A�B

�ł́A���ӗ₦�Ă܂���܂����B

�F���܁A���g�̂ɂ͂��ꂮ��������ӂ��������܂��悤�B

�ؑ��͂�݁��R��

���ڎ�2

2016�N10��8���@���c����FRe�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2

�q���N�l

�ؑ��͂�ݗl

�݂Ȃ���

�u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�v�A��ϋ����[����r�����ł��B

�g�S�ϗe�Z�@�����̏d�v�����r�����ł��B

���̂悤�ȗL�Ӌ`�ŋ����[���������ǂ�ǂ�E����E���i�߂Ă��������B

��낵�����肢���܂��B

�݂Ȃ���

���s�������܂�����A���m�F��U�����킹�Ă��Q�����������B

�P�O�E�W�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��7���@�ؑ��͂�݁FRe�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2

�q���搶

�݂Ȃ���

�ȉ��A�I�C�����g�~�X�g�̍���T�q����̂g�o�ł��B

��낵�����肢���܂��B

http://jade-initiative.net/bodywork.html

------------------------------

Jade Initiative ����T�q

jade-initiative.net

Jade Initiative ��14�N�̃h�C�c�ݏZ�o�������ăh�C�c�Ɠ��{�̕����𗬂̂��߂ɍv�����鍁��T�q�̃T�C�g�ł��B

------------------------------

�ؑ��͂��

���ڎ�2

2016�N10��7���@�q���N�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2

�g�S�ϗe�Z�@������̊F�l

�䕗���߂��邽�тɗ������Ȃ�܂��ˁB

�g�S�ϗe�Z�@������ł����b�ɂȂ��Ă��܂��q���ł��B

�������ɋ��s�ŊJ�×\��̃Z�b�V�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�̂��U���ł��B

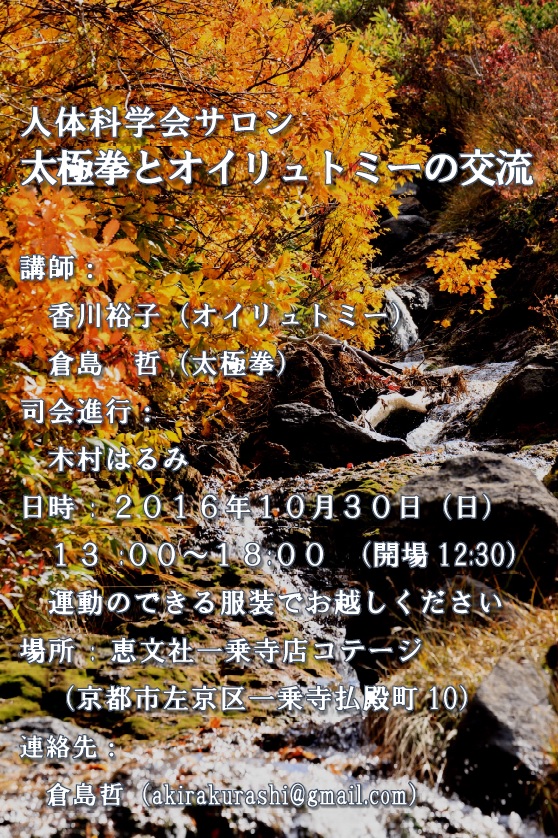

��N�x���A�ؑ��͂�݂���Ǝ��𒆐S�ɁA�l�̉Ȋw��T�������J�Â��Ă��܂��B���N�x�́A�u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�Ƃ����e�[�}�ŁA��̐g�̋Z�@�̗��_�Ǝ��Z�̗��ʂɂ킽��Z�b�V��������悢�����܂����B

���m�Ɛ��m�A���p�ƕ\���A���ꂼ��܂������Ⴄ�g�̕����͂ǂ̂悤�Ȑړ_����������̂ł��傤���B�ϔO�_�I�Ȕ�r���ׂ肪���ȓI�}�������z���A�g�̋Z�@�ɒʒꂷ����̂�͍����邱�Ƃ͉\�ł��傤���B��̐g�̕������Q���҂݂̂Ȃ���ɂ��̌����Ă��������āA�����ݏo����悢�Ǝv���܂��B

�I�C�����g�~�[�����w�����������̂́A�ؑ�����ɂ��Љ���������I�C�����g�~�X�g�̍���T�q����A���Ɍ���S������͎̂��ł��B���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[���ꂼ��ɂ��āA�ȒP�ȗ��j�Ɨ��_�̉���ƁA���Z�w������ё̌����������ƍl���Ă��܂��B�X�P�W���[���Ƃ��ẮA�O����Q���ԂɌ��A�㔼��Q���Ԃ��I�C�����g�~�[�A�Ō�ɑ������_�̎��Ԃ��Ƃ肽���Ǝv���܂��B

�����ȂǏڍׂ͎��̒ʂ�ł��B

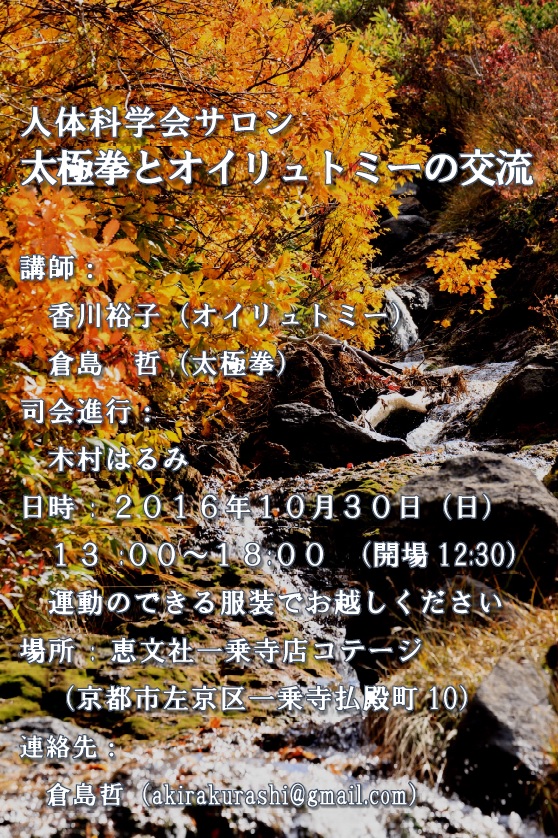

���� : 2016�N10��30���i���j�@13 :00�`18:00 �i�J��12:30�j

�ꏊ : �b���Ј�掛�X�R�e�[�W

�@�@�@�i���s�s�������掛���a��10�j

�A�N�Z�X�Fhttp://www.cottage-keibunsha.com/access.html

�t���C���[��Y�t�������܂��B�l���c���̓s����A���o�Ȃ̏ꍇ�͑��߂ɂ��m�点����������Ώ�����܂��B

�q���N�q

���ڎ�2

2016�N10��5���@���c����FRe�F10��14��(��)���J������u����F��Ƃ͉��҂��H�v�@�@���ڎ�2

���V����l

��ϋ����[���Â��̈ē��A���肪�Ƃ��������܂��B

�S�̂���F����́A���Ђ��Q�����������B

���̓��i10��14���j�̖�́A�͑��\����2�K��18������20���܂ŁA�����팤������J�Â��܂��B

�u�_���K���v�A�|���������\�ł���I

�P�O�E�T�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��5���@���V����F10��14��(��)���J������u����F��Ƃ͉��҂��H�v�@�@���ڎ�2

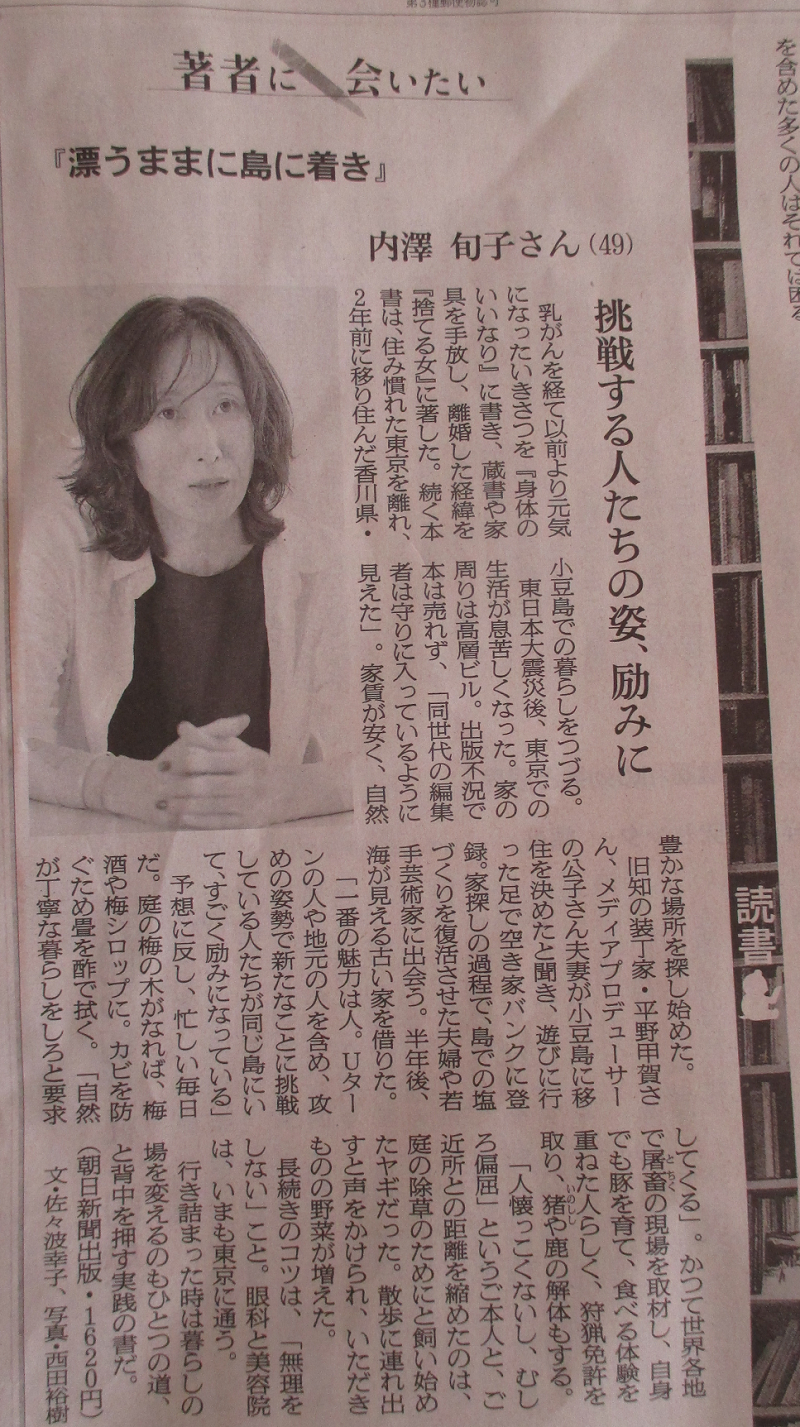

���c�搶�A�g�S�ϗe�Z�@������݂̂Ȃ���

�����b�ɂȂ��Ă���܂��B

���J��w�̓��V����ł��B6���̌�����Łu����F��̐S�쌤���Ɛg�S�ϗe�̌��v��

���Ĕ��\�����Ă��������܂����B

���̓x�A����F��֘A�̂��m�点������A���A�������Ă��������܂����B

���N(2017�N)1��22��(��)�ɁA���J��w���E�������������Z���^�[�w�p�u����u�،�

�̐��E�\�w�،��o�x�Ɠ���}���_���\�v���J�Â���܂��B������w�쐶�̉Ȋw������

�Ƃ̋��ÂŁA����V��搶�����Ăт��ċ��s�z�[��(���s�w�������o�Ă���)�ŊJ�Â�

��܂��B���V���R�[�f�B�l�[�^�[���Ƃ߂����Ă��������Ă���܂��B

�ȉ��A���̊֘A���N�`���[�ł��B

���J������u����F��Ƃ͉��҂��H�v

�E�����F10��14��(��) 13:15�`14:45

�E�ꏊ�F���J��w�[���w�ɃA�N�e�B�r�e�B�z�[��

�E�u�t�F���V����

�E��ʗ������}�A���ꖳ��

http://rcwbc.ryukoku.ac.jp/activity/meeting

�F��Ɋւ��鏉���I�Șb(�F��̐��U)������\��ł��B

�����̂����ɂȂ�܂����A�������S������܂�����A�ǂ������u�ɂ��z���������B

��낵�����肢�\���グ�܂��B

*******************************

���J��w

���E�������������Z���^�[(���ی�������)���m������

���V����(Taisuke KARASAWA)

*******************************

���ڎ�2

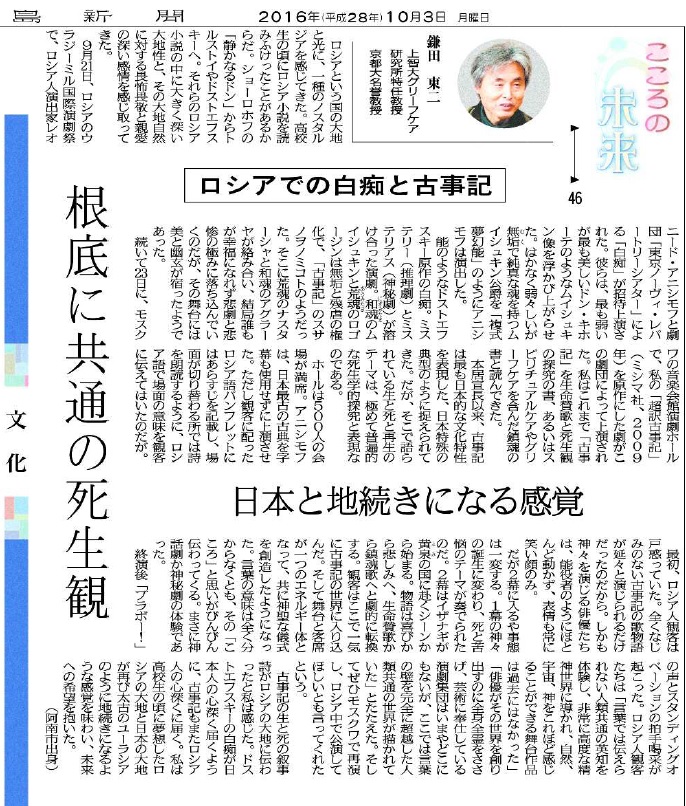

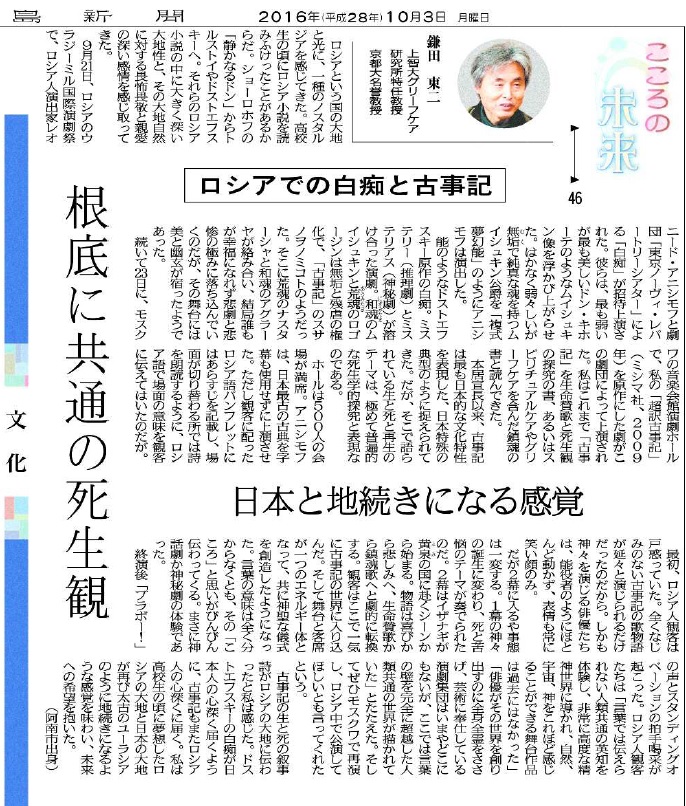

2016�N10��3���@���c����F�����V��10��3���t�L���u���V�A�ł̔��s�ƌÎ��L�v�@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

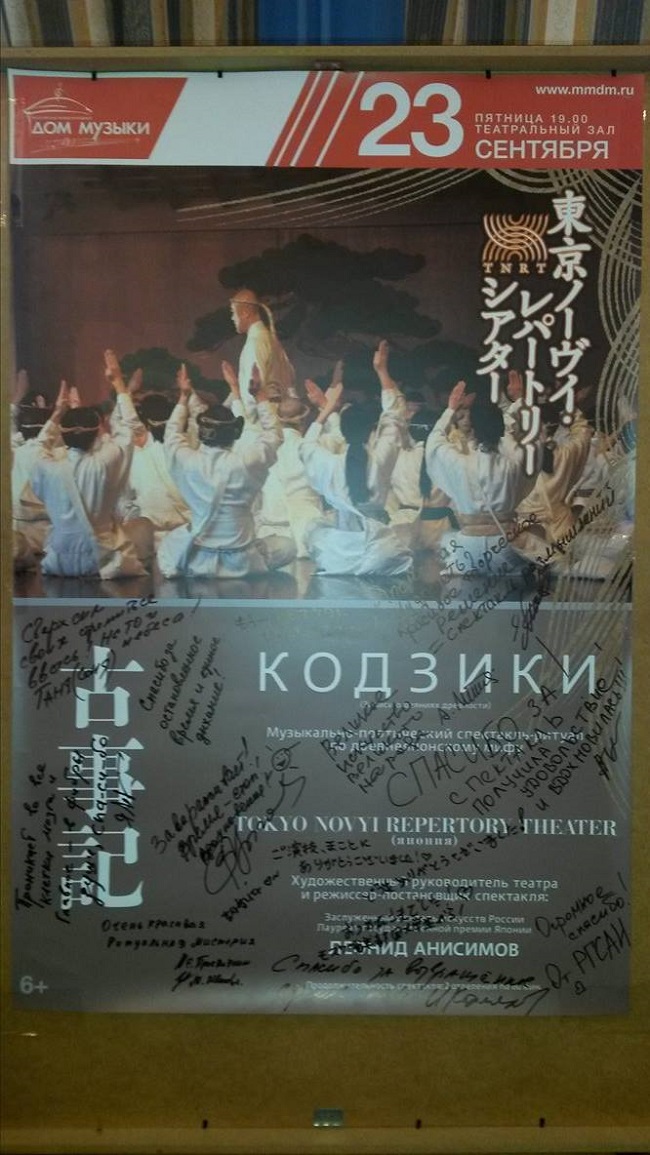

�����V��10��3���t�L���u���V�A�ł̔��s�ƌÎ��L�v�������肵�܂��B

����ǂ�������K���ł��B

�P�O�E�R�@���c����q

���ڎ�2

2016�N10��2���@���c����F���R�C�����R�V�U�@�@���ڎ�2

2016�N10��2��

�����͓��j���B�����B30�x���Ă���Ǝv������A���s��32�x�̐^�ē��ɂȂ����B

�Ƃ͂����A�H�̎c�����B�ȂɁA���܂����̂��B

15��20���A���R�C�����o���B

�o��O�ɁA�����͎ւɏo��悤�ȋC�������B

�ƁA�o�������r�[�A���[�Ɏւ�����ł����B

�������������B

�ւ̎��[

1���[�g���ȏ�͂���B��ő��a�ɗ����āA�얳����ɕ��Ə�����B

��X�_�Зy�q�B

���R�����グ��B

�{���̔�b�R

���₩�Ȕ�b�R�̎R�e�B

�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B�_���ցB

�܂��R���͊������Ă��Ȃ��B

�����܂������B

�ʂ���݂�����B

�����Ƃɂ���낿���ƁA�ւ��B

�q���̎ցB

���x�́A10�Z���`���邩�Ȃ����B

����䂢�B

���ł��A�q���͂���䂢�̂��B

�{���̐X�̋��N

�X�̋��N�͂܂��������Ă��Ȃ��B

�����ԔG��Ă���B

�{���̐X�̗d���N

�X�̗d���N�́A�h���C�B

��������B

���݂��̂��̂��������Ȃ̂����B

�{���̉���

����̌������͐���ԁB

�����A�i���͂�̌������́H

�i���͂�̓�

�_�s���������E�E�E

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N

���グ�郂�A�C�N�́A�z�C��炵�ς炸�B

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l

�X�����n���l�̑O�X�p���Ƌً}�~�Ϗo���Ԑ��ς�炸�B

�����ˁA���̎p���Ɛ��_�B

�����A�����V����ǂ�ł��āA���]���́u���҂ɉ�����v�̃R�����ɓ��V�{�q���̋L�����o�Ă����B

Wikipedia�ɂ́A���V�{�q����̋L���͂����o�Ă���B

------------------------------

���V �{�q�i�������� ����A1967�N3��16�� - �j�́A���{�̃C���X�g���|���C�^�[�A�����ƁA���{�ƁB

�ٕ����A���z�A���ЁA�j�{�Ȃǂ��e�[�}�ɁA���{�e�n�E���E�e���𗷂��A�k���ȉ�͂������C���X�g�E���|���^�[�W���������B

�_�ސ쌧�o�g�B���{�@��{���w���N�w�ȑ��ƁB��w���ƌ�A�ҏW�҂��u�]�������o�ŎЂɍ��i�����A��ʊ�Ƃ�OL�ɂȂ�B��w�̉��t�̊��c����G���̕\���C���X�g�𗊂܂ꂽ���Ƃ����������ɁA1992�N����C���X�g�̎d��������悤�ɂȂ�B1997�N����A�G���w�{�ƃR���s���[�^�x�ŁA�ҏW�ҏ��c�N�v�̘A�ځu����ɗ����āv�̃C���X�g���|��S������B�������ɑ����̎d�����n�߂�B1998�N�A�u����ɗ����āv�̕ҏW�S����������ɘO���ɂƌ����B�����̋�����Ƃ��s���Ă������A2011�N�ɗ����B

�{�c��ȁA����G�s�Ɓu�G���^���m���t���|���v���������Ă���B

����

�w�Z���Z�C�̏��� �C���X�g���|�u�{�v�̂���d����x���Y���[�@2006�N5���@ISBN 4901998161

�w���E�j�{�I�s�x����o�ŎЁ@2007�N1���@ISBN 4759251332

�w���₶�����\��Ŋ뜜�풆�N�j���}�Ӂx�ɂ�o�� 2008�N11�� ISBN 4931344224

�w�g�̂̂����Ȃ�x�@�����V���o�ŁA2010 - ��27��u�k�ЃG�b�Z�C���

�w�����@�O�C�̓Ƃ킽���x��g���X�@2012�N2���@ISBN 9784000258364

�w�Y���܂܂ɓ��ɒ����x �����V���o�Ł@2016�N8��

����

�w�V�q���̌��z�p �Q���̃R�X�����W�[�xINAX�o�� 1993�N09��

�w�J�i�f�B�A���T�}�[�EKYOKO�x�i�������߂����ő}�G��S���j ���_�� 1994�N1��

�w�������邫������ �ۂ��_����x�i�������ꂪ���ő}�G��S���j���k�� 1994�N4��

�w�������֘^ �u���̏o���l�X�v���猩���A�W�A �x�i�ē����삪���ŃC���X�g��S���j���w�� 1998�N5���i�̂����t���Ɂj

�w����ނ�܂����̂������X�x�i�������߂����ő}�G��S���j ���_�� 1998�N6��

�w�A�W�A�H�n���I�s�x(����T���E�ҁj���ԏ��X 1999�N10��

�w����ɗ����āx�i���c�N�v�����ŃC���X�g��S���j�����Ё@2001�N12�� - ��3��Q�X�i�[�܁u�{�̖{�v��������

�w�u�{�v�ɗ����āx�i���c�N�v�����ŃC���X�g��S���j�V���Ё@2006�N2��

�w�Ӌ��̗��̓]�E�ɂ�����x�i����G�s���A����Ƃ̑Βk�����^�j�{�̎G���� 2008�N6��

�w�������֘^�x�i�ē����삪���ŃC���X�g��S���j���Y�t�H 2009�N3

�O�������N

���V�{�q�@���I�G���L - �u���O

��M�嗤�E���V�{�q

------------------------------

���V�{�q����́A25�N�ȏ�O�A���u�t�����Ă������A���{�@��{�ŌႪ���������Ƃ̂���w���������B

�u���{�ϗ��v�z�j�v���������̌Ⴊ���Ƃ̍ŏI���A���d�̊��ɁA�z�Ƃ�����֑}���̉Ԃ������Ă������B

��ɂ���ɂ��A����ɂ��̂悤�Ȗ��Ȑ^�������Ă��ꂽ�̂́A���̎�����̎��������B

�����u���Ă��ꂽ�̂����V�{�q�������B���U�Ɉ�x�����A������̖Y����Ȃ��z���o�Ȃ�B

���q�ɏZ��ł����ޏ��̊����͂Ȃ��Ȃ��s�����j�[�N�ŁA�����납�����B

�t�[�e���̌�Ƃ͂ǂ������Ă�Ƃ��낪����悤�ȁA���ɐ�����Ĝf�r���悤�ȕ�����������B

���ɐ�����āA���E���̓j�E���������āA����C���X�g����I�s�G�b�Z�C�w���E�j�{�I�s�x�������āA���f�B�A�ɒ��ڂ��ꂽ�B

���V����́A�Ⴊ�t�͂����Ă���w����o��x�i�p�쌹�`�n�݂̓`������o��G���j�̕\����S�����Ă��ꂽ�B

�N�₩�Ȑ�G�f�U�C���B

���̍��A�Ⴊ�ւ�������{�@��{�̊w���ŁA���f�B�A�Ŋ��Ă����\�i���A�o�l�̖x�{�T���N�ƃG�b�Z�C�C�X�g�̓��V�{�q����B

���E�𗷂��A��t�ɓ��ďZ�݂��A�����{��k�Ќ�́A�������ɕY���������Ƃ����B

�������ɂ͍s���������A������B

2016�N10��2�������V�������L��

����́A�B��̓��̒��m���C�m���̋L�����ڂɕt�����B

�����č����A�������ɗ��ꒅ�������V�{�q����̋L�����ڂɕt���B

�^�C�~���O���悷����B

�������B

���̖����B

�����疢���������Ă���B

�����猻�݂̖�肪�����Ă���B

��Ԃ̖��́A�u�T�C�Y���v�B

���͂ǂ̂悤�Ɂu�g�̏�ɍ������������v���ł��邩�H

�u�g�̒��m�炸�̐������v�����Ă����j���Q�����A�u�g�̒��v��m���āA�u�g�̒��v��ق��āA�܂����Ɓu�g�̏�v�ɉ��������������ł��邩�ǂ����B

���ꂪ����A������Ă���B

�u�v���I�f�b�Z�C�v�O����̑�d����Y����́A�u1���x��̃g�b�v�����i�[�v�Ɠ��̐����������Ă����B

�����āA������v�������h�L�������g����O����ɋL�^���A�̂����B

�f���������u�v���I�f�b�Z�C�v�Ƃ��āB

������̈�u�������p���ŁA���̗쐫�ƕ������@�艺���˂B

���u���v�炿�̉��Ԃ�����킢�B

����ǂ��A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ł���ł́`�B

�u�g�̒��v�m�炸�Ȑ����������ł����B

�t�[�e���̃g�E����́B

���ߑ������Č��グ��B

��ɋz�����܂��B

�{���̞w��

���̐g�̒��m�炸���B

����[�Ȃ��́`�B

���ꂼ��̍D���Ȑ����������ł���ł́`�B

���R�C�����ł��̂��Ƃ��v�������Ƃ�킢�B

�j���Q����y���ɒ�������R���n�Ɏ��B����āB

���肪�Ƃ��������܂��B

�����B

�{���̂����u

�����u�̂��n���l�̑O�Ŕʎ�S�o�Ɗe��^���B�����āA�Z���q�B

�{���̐���R

���i�́A�N�p�͉_�Ō����Ȃ��B

�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�ł�Ԃ�12��B

���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��

�{���̏C�w�@

��������̂������B

�C�w�@�̘[�ɒ�������A�^���ÁB

��X�_�ЎQ�q�B���q12�q�B

��X�_�Ђ̐_��

�_���ɏƖ���������B

�H����~�ɂȂ�̂������낤�B

���͉߂��䂭�Ȃ�B

��X�_�Ђ̎Q��

�Q���̌������ɉ�������H

�d���ΉA�������郂�m�́H

�얳�T���{�E�I

���ڎ�2

2016�N10��1���@���c����F���R�C�����R�V�T�@�@���ڎ�2

2016�N10��1��

���̂Ƃ���A���������J���������B�֎�@��̉J�ʂ������B�쉹�ł킩��B

�������J���~�����B

���A����Ԃ��o�Ă��āA���̌�܂��ɕς������A�G�C���b�A���̋@����Ă͂Ȃ炶��15��15���A���R�C�����o���B

��X�_�Зy�q�B

���R�����グ��B

���������B

�{���̔�b�R

���₩�Ȋ����B

�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B

�֎�@�ٓV�r�̐��ʂ͖L���ŁA�����Ă���B����T�`�����I�X�Ɖj���ł���B

���Z�~�i�[�n�E�X�̘e�̗т̒��̐��H�̐��������I

���Z�~�i�[�n�E�X�k���̐��H

���������ŁA���ʂ̑������B

���H��̉�

���H��̉���̉��������n���Ă���B

�_���ɓ���B

�ŃL�m�R�H

�H���ˁB���������ɍg���L�m�R���B

�����ǁA����́A�ŃL�m�R�H

�N�₩�Ȕ���Ԃ̃L�m�R�ɂ́A������ƓŁX����������̂��B

�R�����G��Ă��āA�Ƃ���ǂ���A�����܂��ʂ���݂��B

�{���̐X�̋��N

�X�̋��N�������炸�Ԃ��ƔG��Ă���B

�{���̐X�̗d���N

�X�̗d���N���G��Ă͂��邪�A�������A���̔G��͔ނ̓Ɠ��̂ʂ߂�ƂȂ��Č��������Ă���B�|��Ă��Ȃ��B

�����I�@�s���g�I

�{���̉���

����̔������ꂪ����悭������悤�ɂȂ��Ă����B

�z���g�A�H���[�܂��Ă���̂�������B

���̌��ʂ�������悭�Ȃ��Ă����̂ŁB

�^�Ă͗̑��g���ז����ĉ���̔�������������Ȃ��قǂ������̂ɁB

���ł́A�����ԁA�ڎ��ł���B

�i���͂�̓�

�i���̖��G��Ă���B

�i���͂�̎���

�\�ɉ���āA�ؔ��ɃJ�r�̂悤�Ȃ��̂������Ă���̂��m�F�B

����L�����Ă���B�ہH

�{���̐X�̃��A�C�N

���n�̔w�̐�̐X�̃��A�C�N���A�G��Ă͂��邪�A���傤�ǂ悫���������B

�{���̐X�̃��A�C�N

���グ���ɂ́H

�{���̐X�̂��n���l

�X�̂��n���l���O�X�p���A�������A�悩�`�I

�{���̐X�̂��n���l

���ʊ���ǂ����肩�܂��Ƃ�킢�B

�����A�V����ǂ�ł�����A�B��̓���I�^�[�����ċN�Ƃ��Ă����҂́u�����疢��������v�Ƃ����L�����傫���f�ڂ���Ă����B

�B��̓��̓��O�̒��m���̊C�m���Łu������Ё@���̊i�߂���̂�j�v���^�c���Ă����\������Œn��Â���E���玖�ƃv���f���[�T�[�̈����T�u����B

�����T�u����͈��Q���V���l���܂�̈��m�����É��炿�ŁA���s��w�H�w���A����w�@�H�w�����Ȃ��C��������A�g���^�����Ԃɓ����āA���Y�Z�p�G���W�j�A�Ƃ��āu���E�ő��̖��l�����C���v�̐V�Ԏ�̊J���ɏ]������B

�u158���镔���̒��ōł��Z�����A��肪��������Ǝv���Ă����B

�x���͎��R�̒��ɏo���B

�}�E���e���o�C�N�ɏ��A�w�����y���������x�ƉƂɋA���ăr�[�������ށB���̂Ƃ��A���܂��ĕ����Ԃ̂����̌��t�������B

�w�ŁA����ł����́H�x

�������������炢�A�V�Ԃ��߂����ɓc�ɂɍs���B

���O�͂���ł����̂��A�ƁB

�Q�l���ォ��l�Ǝ��R�A�Љ���l���Ă����B

�w�����\�ȎЉ�x��T���Ă����B

���傤�ǂ��̂���A���m����m�����B

����ŊC�m���Ƃ��������̂������Ă����B

���߂ĊC�m�ɗ����Ƃ��A�����ɏZ�ނƒ��������B�v

�����āA�����T�u����́A2007�N12���ɁA�g���^�����E���A2008�N1���ɈڏZ�B

�u�J���[��1�䂪50�b�łł���w���������C���x�̊������ゾ�����B

���ԂƊ�����Ђ�ݗ����A�c�Ƀx���`���[�ƒ�`�����B

�Ж��́u���̊i�߂���̂�j�v�B

��낤�Ƃ����̂͂�����̖��������邱�Ƃ������B

�q���g�́A�C�m�Ƃ����Љ�̏������ɂ������B�v

�������āA��������́A�u����Љ�݂̍���ɋ^�������A�V�����������̊m����ڎw���ē���4�N�ڂőގЁv���A�u�����\�Ȗ��������čs������l�Â���v��ړI�ɉ�Ђ𗧂��グ���̂ł���B

���̌�A2011�N4������́A�C�m���̋���ψ��ɂ��A�C���Ă���B

�u���̊v�̑�\���A�ɂ͎��̂悤�ɂ���B

http://megurinowa.jp/2000/post-11.html

�����Љ�͗h�ꓮ���Ă��܂�

�������͂ǂ�������K���ɕ�炵�Ă�����̂ł��傤��

�Y�݂Ȃ��琶���Ă��邤���ɗl�X�ȏo�������

�P�̍l���Ɏ���܂���

���ƂłȂ��Ă��A�s��łȂ��Ă��A

�n��ɍv���ł���d�������Ȃ���

�n��̕��X�ƂƂ��ɐ������y���݁A

���S���S�Ȃ����������̂�H�ׂȂ���

������Ɖ҂��ŁA�Ƒ��ƍK���ɕ�炷

����Ȑl������������A��ꂫ��������Љ���A

�����ƕ�炵�₷�����̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤��

�S���ɂ��铯���z�������������Ԃ�����

�C�m�̕��X�ƁA�ꏏ�ɍl���s�����Ȃ���

�������͊C�m�ŕ�炵�Ă����܂�

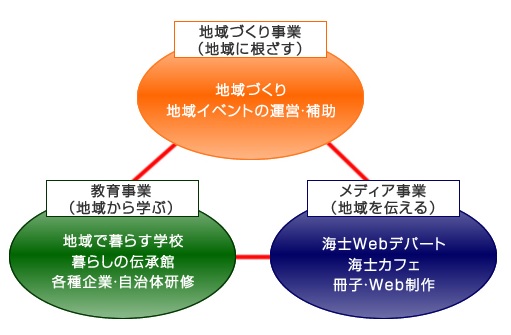

������Џ��̊@��\������@�����T�u��

��̓I�ɂ́A3�̗��O���𗧂ĂāA�u�������B�E�C�m����Ɂw���ꂩ��̐V�����������x���w�Ԋw�Z�Â���v�ȂǂɎ��g��ł���B

�@ �C�m�������ꂩ��̎Љ�̃��f���ƂȂ邽�߂́u�n��Â��莖�Ɓv

�A �Љ�̃��f���Ƃ��Ă̊C�m������w�Ԃ��߂́u���玖�Ɓv

�B �C�m���Ŋw���Ƃ��Љ�S�̂ɓ`���邽�߂́u���f�B�A���Ɓv

�����āA�����T�u����́A���A�u���ɑ�w�@������v���Ƃ�ڎw���Ă���Ƃ����B

�u�C�mMCA��w�@�v��n�邱�Ƃ��B

����́A�uMBA�v�A�܂�A�u�o�c�w�C�m�iMaster of Business Administration�j�v�̑�w�@�ł͂Ȃ��B

�u�����\�ȃR�~���j�e�B�Â���v���w�Ԃ��߂́uMaster of Com��unity Administration��MCA��w�@�v�B

���₠�`�B

�܂�������`�B

���ꂽ��`�B

�����Ӗ��A�u���Ȋ����ŁA���̋L�����~�߂܂����B

���́A��́A2004�N����2007�N�܂ł��̊C�m���ŁA���s���`�|�p��w�́u�������_�v�Ƃ���2��3���̌��n���ƍs�Ȃ��Ă����̂������B

�C�m���́A���s���`�|�p��w�̓��R���������̌̋����������Ƃ�����A���N�����Ƒ�w����̘A�ւŁA���Ƃ�A�[�e�B�X�g�E���W�f���Xin �C�m������낤�Ƃ��A���̐�ڂƂ��Ď��Ƃ��n�߂��̂������B

�R���C�m����������ɂ�������A�C�m������𗬑��i�ۉے��̐R�x��������ɂ����x��������āA�ł����킹��������A���͂������������肵���̂������B

�ႪHP�́u���[���T���g���^�[23�M�v�i2007�N7��29���L�j�ɂ́A���̂悤�ɁA�R����������̒����̏Љ�L���������Ă���B

http://homepage2.nifty.com/moon21/shinsletter.html

���B��̓��O�̒��m���͊C�m��(���܂��傤)�ƌ����܂����A���̊C�m���́A���s���`�|�p��w�̑n���ғ��R�ڒ��������̏o�g�n�Ȃ�ł���B����Ȃ��Ƃ������āA�C�m���Ƒ�w�����Ƌ��͂Ȃǂ�ʂ��Č𗬂�[�߂Ă��܂��B�킽�����S�����Ă�����Ɓu�������_�E�B��v�����̈�ł��B

�@�C�m���́A���������̉�����40�`60km�̓��{�C�ɕ����ԉB��Q��180���܂�̓��̈�ŁA�L�l���͓��O�R���A����P���̂S���B���O�R���Ƃ͒��m��(�C�m��)�Ɛ��m���i���m�����j�ƒm�v���ł��B��R�B�������Ɋ܂܂��C�m���̐l���͖�2,500�l�B

�@�S�N�O����R�����Y�����ȉ��A������E����c���̋����T�`�R���J�b�g�𑱂��A���������Ƃ��ē������Y�Ƃ��N�Ƃ��A���������ۂ��A�����܂œƗ��ƕ��̓����т��A�u�����܂邲�ƃu�����h���v������j���f���A�@�T�U�G�J���[�A�ACAS�ɂ���K�L�A�B�V�R���A�C�B�A�Ȃǂ̂��̂Â���Ɏ��g�ݑ傫�Ȑ��ʂ��グ����܂��B���̐V�������z�Ƒn���́A�u��ҁv�Ɓu�n���ҁv�Ɓu�悻�ҁv���Ƃ������Ƃł��B

�@�R�����Y��������͐挎�ANHK�o�ł̐����l�V���Łw�������@�����c�邽�߂̂P�O�̐헪�x�Ƃ����{���o���܂����B�����ŁA�R������́A�u�Ō������Ő�[�ցv�A�u����������{��ς���v�Ƒi���A�u�������̌��́w�𗬁x�v�ŁA�u�w��ҁx�w�n���ҁx�w�悻�ҁx������Β��͓����v�Ǝ咣���Ă��܂��B�킽���́A����A�V�c���ꕛ�������炱�̖{�����������ēǂ݂܂������A�����ւ�ʔ����ł��B�o�c�҂Ƃ��Ă̈�������v�Ԃ���̎Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂�����A���Ђ���ǂ��������B�܂��A���Ў���ɂ����߂��������B�B��͐�����I��

���ꂪ�A�قƂ��10�N�قǑO�̘b�B

������������̂��A2007�N7��29�������A���̍��A���Ԃ�A�����T�u����́A�C�m���ɈڏZ���錈�S�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���H

�����āA2007�N12���Ƀg���^��ގЁB�����āA2008�N1���Ɋ�����Џ��̊�ݗ��B

���̊C�m���́A�Ñ�Ɂu��H���E�C�m�i�݂����ɁE���܁j�Ƃ��āA�m��ꂽ�B

�Ƃ����̂��A���鋞�Ղ���C�m���́u�����A���r�v�������コ��Ă������Ƃ������؊Ȃ����@����Ă���̂��B

�܂�A�ޗǎ��ォ��A�C�Y���̕�ɂƂ��āu��H���v�̈�Ƃ��Ė���m���Ă����Ƃ������ƁB

�܂��A�ޗǎ��ォ��u�����̓��v�Ƃ��āA�������g�̏���⹁A���v�̗�(1221�N)�ɔs�ꂽ���H��c�������ꂽ�B

�w���ƕ���x�ɂ́A���̊C�m���ׂ̗̓��̐��m���ɕ��o��l�������ꂽ���Ƃ��L����Ă���B

���̂��Ƃ́A�{��8��27���t���́u�B��A�[�g�g���C�A���v�ɏ������Ƃ��肾�B

����Ȏ���ɂȂ����̂��B

�����ˁI

�������ˁI

���҂ł���ˁI

����������ˁI

�����v���B

���́A1998�N�Ɏn�߂��uNPO�@�l�������R��w�v���A����ȕ������������ė����グ���n�搶�U���犈���������B

�u���̊v�̂悤�ȁu������Ёv�́u�r�W�l�X�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������ǁB

�uNPO�@�l�v�Ƃ��āA�u��c���v�̋��犈�������Ȃ肵���������ė����Ǝv���B

�����āA�{�N�A2016�N������X�e�[�W�A�Z�J���h�X�e�[�W�ɓ˓����Ă���B

����Ȏ����ɁA���̋L����ǂ�ŁA����10�N�A20�N�́u����̊v��䍂�����ꂽ�̂������B

�{���̞w��

�C�����ƁA�w�тɓ����Ă����B

�P�[�u���w���߂��A�l�H�X�L�[��Ղ��߂��A�����u�ցB

�{���̂����u

�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o�Ɗe��^���B�����āA�Z���q�B

���i��]�ށB

�{���̐���R

�{���̔��i�ƒ|����

�悭������B

�|�������B

�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�G�ꂽ�ł̏�ŁA�o�N�]3��Ƃł�Ԃ�12��B

�w�����G���B

���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��

�Ō�́A��X�_�ЎQ�q�B

�u����̊v�ł͂Ȃ����A���q12�q�B

�{���̍�X�_�Ђ̐_��

���̐_���Ɏʂ��胂�m�́H

����10�N�A20�N�̗��j�́u����̊v�H

�X�p�C�����j�ρH

����咆���H

����Ƃ��H

�����H

���ڎ�2

2016�N9��29���@���c����F13���I����17���I����@�@���ڎ�2

�q���N�l

�݂Ȃ���

��ϋ����[�����̌@�艺���A���肪�Ƃ��������܂��B

17���I���̍����́A�q�����w�E����Ă���ʂ�ŁA���a���ɕ����e���h���m�����܂��B

����́A14���I�㔼�ɁA��k���̗������܂������ɓ쒩�n�̐�����i�`�����j�������u�\�y���\�v���m���������Ƃɂ��Ȃ���܂��B

���̑O�̌�����Řb���܂������A�킽���́A�\���u�����̕����v�u���a���̉B���ꂽ�C�����v�ƌ����Ă��܂��B���ł��A�喼�����̐Q���~�����Ƃ��ł���ʒu�ɂ����̂��\�y�t���\�y�t�����y�t�ł����B

���āA17���I���̂�����́A�Ȋw�Z�p�̐��E�I���W�ƘA�����Ă������Ƃł��B

��̓I�ɂ́A�퓬����A�S�C���C�̔����Ɨ��z�ł��B

���͂�u�����̍���v�̂悤�ɁA�u�₠�₠�A��͕��Ƃ̉��������v�Ɩ����������ăp�t�H�[�}���X�I�ɐ키���ƂȂǁA���肦�Ȃ����ԂƂȂ�܂����B

�ǂ�قǂ̐퓬������A��ʂɁA����������悭�A���₭�����ł��邩�A�����Ɨʂ𑈂��悤�ɂȂ�܂����B

�ȗ��A�����E���|�I�ȗv�f�́A�푈�̑���̉ۑ肩�痣���悤�ɂȂ�܂��B

�����āA�u���̕����v�̈�Ɉʒu�t�����A�u���m���v�Ȃ���̂����܂�Ă��܂��B

���āA�킽������莋�������̂́A������A13�ȋI���ł��B

������u�����S����聁�������v�ƌĂԂ��Ƃ��ł��܂��B

�������k���ɋN�����������S�������{�ƃ��[���b�p�����h���ɂ��铌��������B���������Ƃ̕����j�I�E���E�j�I�Ӗ����ǂ��l���邩�A�����Ă��̌�̕ω����ǂ����邩�A�Ƃ������ł��B

���{�ŁA�@�؎v�z��������@�n�̋��������A���e�B�����̂́A���́u�ÏP���v�̌�ł��B

13���I���{�Ɛ��E�͑傫���]�����A�����āA17���I�ɂȂ��ꍞ��ł����܂��B

�����āA�Ȋw�Z�p�̎���ƂȂ��āA�u�g�S�ϗe�Z�@�v���}�C�i�[�ȗ̈�ɉB����Ă����킯�ł��B

�X�E�Q�X�@���c����q

���ڎ�2

2016�N9��29���@�q���N�F17���I���ɂ悹���@�@���ڎ�2

���c�搶�A�F�l

��T�P����̂������肪�Ƃ��������܂��B

�u17���I���v�͂ƂĂ������[���ł��ˁB

���{�ł́A�퍑���オ��i�����āA�͂��߂ĕ��@�̗��h���m������B����́A���@���킢�Ƃ����ړI�̂��߂ɂȂ�Ƃ��Ԃɍ��킹�邽�߂̋Z�@����ω����āA���@�̏C�����ꎩ�̂̎��ȖړI�����邱�ƂƂ��ė����ł���ł��傤�B

�����ł������悤�Ȏ������܂��B���Ɍ���n����������͖����̕����Ƃ��āA�����̍����̂Ȃ��Ŏ�������x���o�����܂��B�������A�����ɐ������ڂ�ƁA�ނ͈��ނ��Ĕ����k���������A���p���������ēƎ��̗��h�����܂��B

���̂悤�ɁA���p�̗��h��ł����Ă�Ƃ������Ƃ́A�헐�̐�����i�����āA��r�I���a�ŗ]�T�̂��鎞��ɂȂ��Ă͂��߂ĉ\�ɂȂ�̂�������܂���B�����āA�헐�ƕ��a�̗����ɁA�Б����˂����o���̂���l��������s���B

���̐l�́A��̐��̒���}��鑶�݂ł���Ƃ������܂��B�����̐��ɁA�ނ𑋌��Ƃ��Đ헐�̐��̉�������������ł���A�Ƃ��������ł��傤���B���Ƃ��A�C�M���X�ő��Ɍ��������Ă���搶���A�����̓c�ɂŕ��p���ǂ�قǖ��ɗ��������̂��Ƃ��ɂ���������܂��B

���{�␢�E�e�n�̐g�S�ϗe�Z�@�����āA��w�Ƃ����Â��ȏ�ł���\���鎄�B���A�����悤�Ȃ��̂�������܂���ˁB��������ƁA���B���������h��ł����Ă邱�Ƃ��ł���̂����H

�O�̂��̂���̐l�ɏЉ�邱�Ƃ��A�O�̂��̂𐅂ł����߂Ă���Ƃ���������Ă��炤���ƂƂ��đ������Ȃ�A��͂�܂�Ȃ��B�����ł͂Ȃ��A�O�̂��̂�V���ɕҏW���đ̌n�����āA���̐l�Ɍ����ĉ����V�������̂�n�����邱�ƂƂ��đ�����ƁA����͗��h��ł����Ă邱�Ƃɓ������͂��ł��B�ǂ�Ȓ������\�ł��A�����I�ɂ͓Ǝ��̗��h��n�����邱�Ƃł���A�{�{��������삪������̂Ɠ������Ƃ����Ă���̂��ƍl����ƁA�ʔ����ł��ˁB

�q���N�q

���ڎ�2

2016�N9��28���@���c����F2016�N10��29���i�y�j�ܖ؊��V�u�����u�߁v�̗́A���ē��@�@���ڎ�2

�݂Ȃ���

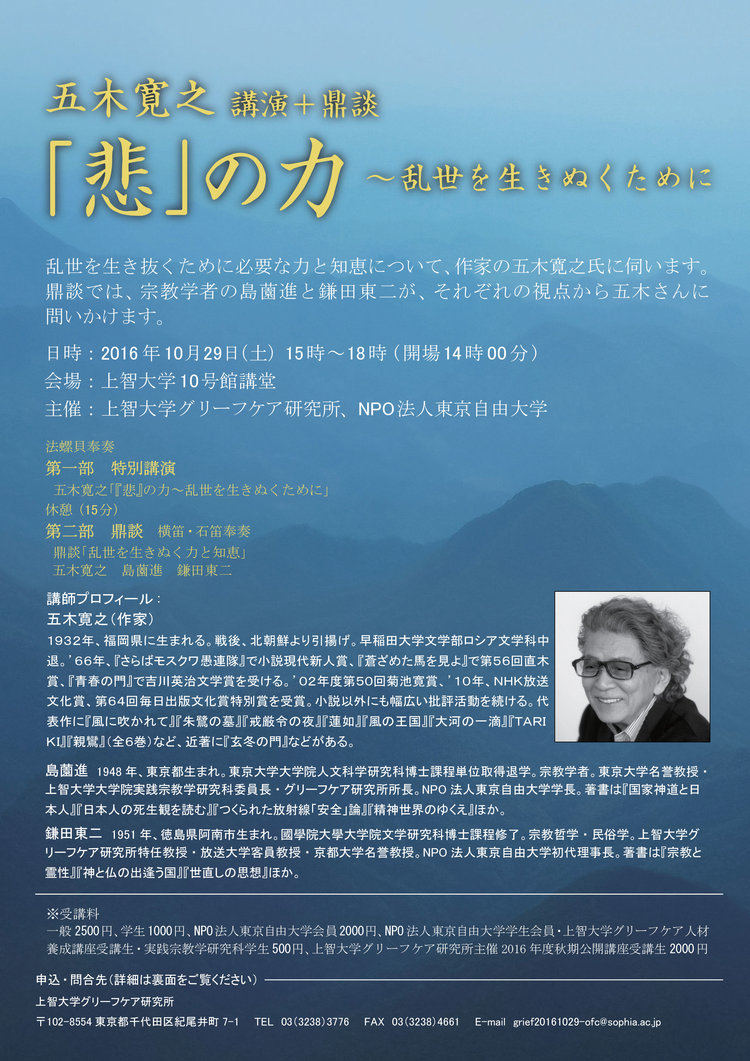

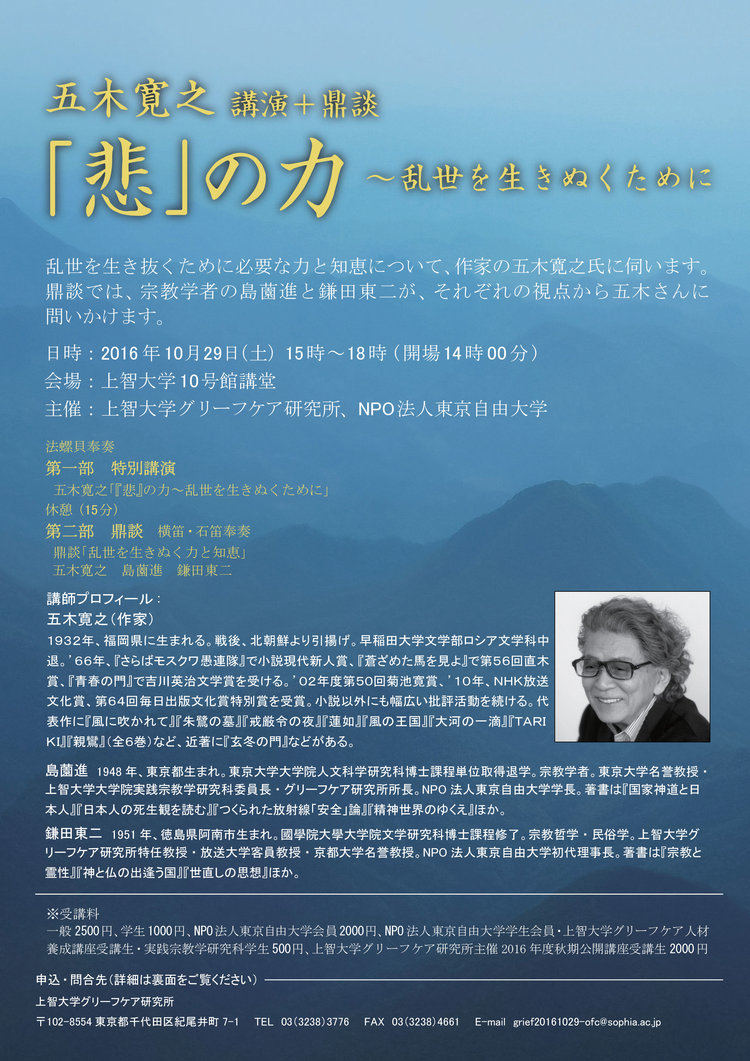

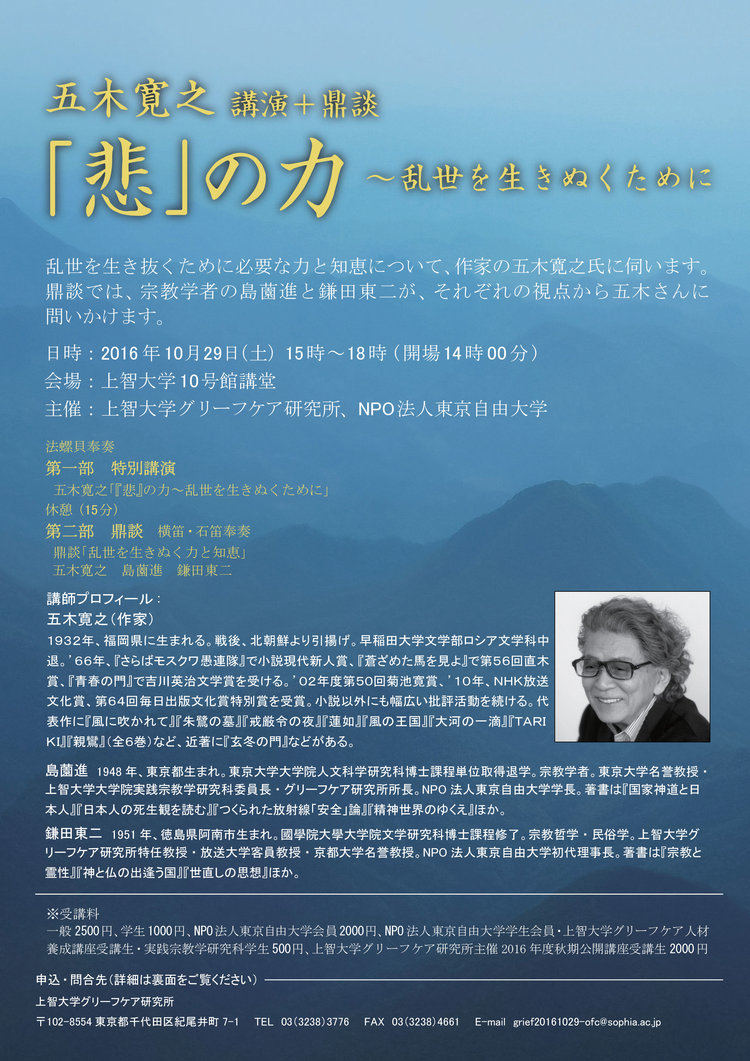

2016�N10��29���i�y�j15�����A�ܖ؊��V���̍u����ƓC�k���s�Ȃ��܂��B

�_��́A���u�߁v�̗́`�����������ʂ����߂Ɂ��ł��B

���Ђ��̋@��ɂ��Q�����������B

�C�k�́A�{�g�S�ϗe�Z�@������̕��S�����҂̓����i����Ƃ킽�������߂܂��B

------------------------------

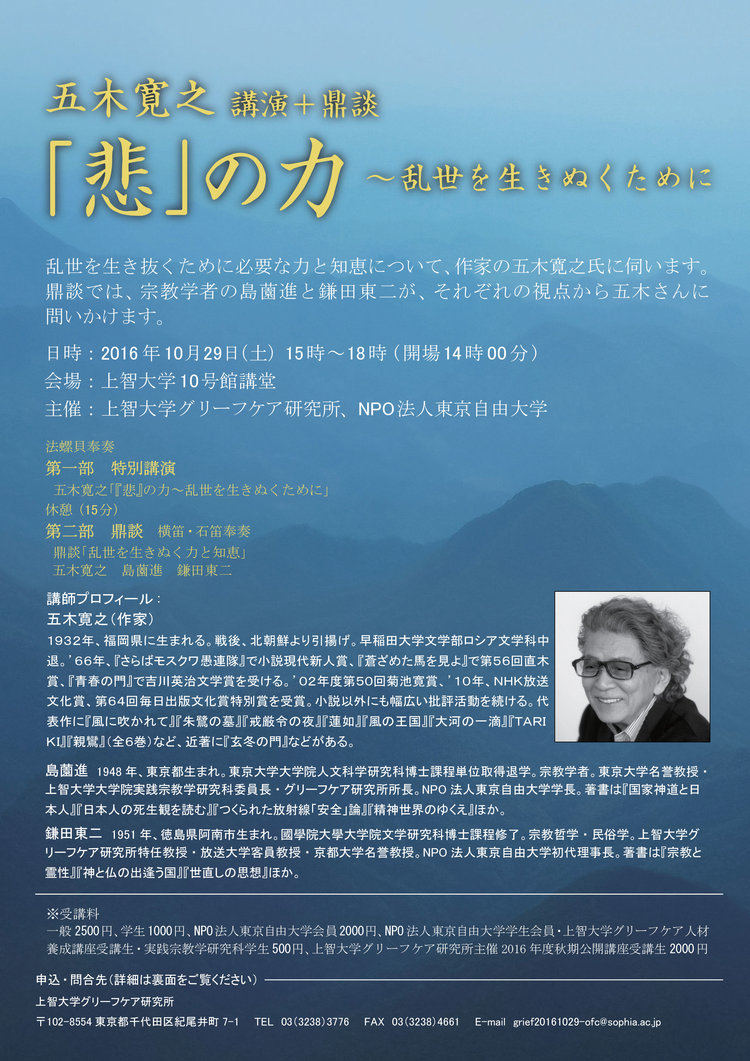

�ܖ؊��V�u�����u�߁v�̗�

�������������߂ɕK�v�ȗ͂ƒm�b�ɂ��āA��Ƃ̌ܖ؊��V����Ɏf���܂��B�C�k�ł́A�������R��w�w���E�����i�Ɩ��_�������E���c���A���ꂼ��̎��_����ܖ���ɖ₢�����܂��B�i���\�����ݕ��@�ɂ����ӂ��������B�j

2016�N10��29���i�y�j

15���`18���i�J��14��00���j

��q��w10���ٍu��

���ÁF��q��w�O���[�t�P�A������

�@�@�@�@NPO�@�l�������R��w

------------------------------

�u�߁v�̗́`�������ʂ����߂�

�@���L��t

��ꕔ ���ʍu��

�ܖ؊��V�u�w�߁x�̗́`�������ʂ����߂Ɂv

��� �C�k ���J�E�ΓJ��t

�C�k�u�������ʂ��͂ƒm�b�v

�ܖ؊��V �����i ���c����

��u���F