目次

2015年7月4日 鎌田東二:オウム真理教問題とナチスとテロリズムの問題 ▲目次

稲葉俊郎様

みなさま

重要なご指摘、まことにありがとうございます。

オウム真理教とその事件の問題は、ナチスやテロリズムは酒鬼薔薇聖斗事件の問題とも絡み、慎重かつ大胆かつ多様・多角に取り上げ、考え抜いていかなければならない問題だと思いますので、次のランディさんの発表も含めて、今後ともよろしくお願いします。

言葉が記号として、あるいは情報として流通してしまうと、定型・紋切型・レッテル・問題捨象・思考停止が起こり、横に置いてみて見ぬふりができるようになります。

オウム真理教事件も、ほとんど何も解明・解決されないまま、20年が過ぎてきたように思います。

自力と他力の問題は、日蓮と親鸞、宮沢賢治と清沢満之、石原莞爾~石原慎太郎と五木寛之、法華経と教行信証・歎異抄などとも重ね合わされます。

わたしは一遍上人が好きなので、一昨日も一遍の「念佛の行者は智慧をも愚癡をも捨て、善惡の境界をも捨て、貴賤高下の道理をも捨て、地獄をおそるる心をも捨て、極樂を願ふ心をも捨て、又諸宗の悟をも捨て、一切の事を捨てて申す念佛こそ、彌陀超世の本願に尤もかなひ候へ。かやうに打ちあげ打ちあげ唱ふれば、佛もなく我もなく、まして此内に兎角の道理もなし。善惡の境界、皆淨土なり。外に求むべからず。厭ふべからず。よろづ生きとし生けるもの、山河草木、吹く風、立つ浪の音までも、念佛ならずといふことなし。」のことを発言しましたが、しかし、他力の「おまかせ」主義や本覚思想の問題点もあると思っています。

これから重要なのは、各種「中間領域・中間団体・中間人」だと思っています。

「あいだ人間」。

他力と自力の間。学問と芸能の間。科学と宗教のあいだ、病院と自宅のあいだなどなど。

NPO法人やNGOの活動を含め、そのような「あいだ人間」や「あいだ機関・団体」が柔軟に機能し、「のりしろ」となる時、自己も社会も世界も「変容」し始めるでしょう。

「現代の縁の行者」を自認するわたしとしては、そのような「必生あいだ仕掛け人」を目指したいと思います。

よろしくお願いします。

7・4 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月4日 鎌田東二:医療・看護・介護・ケア ▲目次

田口ランディ様

みなさま

示唆に富むコメント、ありがとうございます。

大阪府高槻市の大阪医科大学で開催された第9回日本慢性看護学会学術集会での特別講演「こころとからだとモノをつなぐワザ」を終えて、阪急電車で京都に戻る途

中で書き始めます。

本研究会で、東大の稲葉俊郎さんと阪大の林紀行さんの二人が、未来医療や統合医療という観点から、具体的に、臨床的にこの領域に関わってくれていることを大変心

強く思うと同時に、ようやっと社会的な問題認識と実践として着地しようとしている重要な時期であることを強く感じています。

医学・医療の現場では、看護の領域でわたしに「身心変容技法」のことを含む問題を話してほしいと大会実行委員長(林優子大阪医科大学看護学部長)直々に頼んできて

くれたということ自体が、時代状況の推移と問題の広がり、進展を感じさせてくれます。

林大会実行委員長の会長講演のテーマが、「病院と在宅・地域をつなぐ慢性看護―臨床と在宅の協働を見据えて」であり、今回の大会テーマが、「慢性看護

学の知・技・人をつなぐ」ということも、身心変容技法研究との接点を感じます。

そこで、稲葉さんや林さんとの連携・共同研究と協働の取り組みがとても大事になってくると考えています。

ナラティブのインタビューもその一つです。

この4年間の間に、着実に、確実に、地道に、できるところから取り組んでいきたく思いますので、今後ともよろしくお願いします。

期待すると同時に、一緒にガンガンかつソロソロやりましょう!

7・4 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月4日 田口ランディ:Re:7月2日、第38回身心変容技法研究会報告 ▲目次

みなさま

田口ランディです。研究会に初参加させていただきました。

貴重な勉強の機会をいただきました。ありがとうございました。

私は10月に「オウ厶真理教の修行と問題点、霊的体験の負の側面」というようなテーマで発表をさせていただく予定です。よろしく願いします。

今回の感想を以下にまとめました。

1 「オウム真理教」が記号として語られてしまうことの危機感

発言の「オウムのようにならないために」というような意味で「オウム」が何度か出てきましたが、オウム真理教の修行はある段階まで、発表者のみなさんが提示された内容に近いものでした。どう近いのか、に関して、現在、発売中の「文藝 2015年秋号」(河出書房新社)に「逆さに吊るされた男」として連載の六回目を掲載しています。今号では、複数の修行者(オウムにおける成就者)のインタビューをし、修行の内容と問題点について言及しています。小説という形で発表していますが発言等は事実をもとに構成しています。オウムを語る上で必ずご参考になると思いますので、どうかご一読をお願いします。

2 「他力」ということの今日的な理解、ことばの多様性

蛭川先生の発言の最後に、霊的エネルギーの不制御、混乱の状態において築地本願寺とご縁があり、念仏を唱えることが有効だった、というお話がありました。私も浄土真宗のお寺とは縁があり親鸞を学びました。浄土系のお坊さんたちの「すでにわかっちゃっている感じ」には、なにか違和感を覚えつつ、でも「他力」という思想に震えます。最近はノンデュアリティなど、新しい世界の理解が若者に広まりつつあり、他力ということばをもっと今日的ことばで語りかえていくことができるのではないかと、思いました。この点をもっと議論できればと感じました。

3 共感疲労から慈悲へ

とても興味深いテーマでした。永澤先生が慈悲を「他者にたいする関心、この人をなんとかしなくちゃ、なにかしてあげなくちゃ、そう感じる時には慈悲」

そう表現なさっていました。私は慈悲が理解できず、いまだに慈悲心がないと感じています。ないから培うのが修行なのでしょう。しかし、慈悲の修行ほど苦しいものはなく、以前にチベットの方と慈悲の瞑想をしたとき、違和感を覚えて「ここに同調したくない」という逃げ出したい気分になり、そのとき「あなたは僧院で生きているからできるかもしれないけれど、私には無理だ」と、慈悲に関してお手上げになった経験を持っています。作家は他人の苦しみを聞いて描くことも仕事の一つなので、過剰に共感していくと身を滅ぼすことになりますし、そういう友人も周りにいました。

個人的には、仏の法にことばで繰り返し触れたこと、それが他者から語られたことばであることが学びとなりました。法を知ることで、実生活での家族の介護や看取りを、修行として受け止めていくことができ、慈悲は中道である……と感じ、それは他力の感覚とも繋がっています。よけいなことはしない、他者の苦しみもその人の修行として見守る、その時に自分の視点は自分と自分でないもの半々……ということは、法を知らなければできないことでした。

瞑想を通して、ひらかれる慈悲への回路は、どのようなものなのか、私が感じていることと同じなのか違うのか、とても興味がありました。

4 サンガについて

ウイマラさんの発言された、ミニサンガのネットワークということにとても興味をもっています。現在「サンガ」という出版社の事務所を借りて月一回の仏教読書会を開催しています。「意識の形而上学」を読んでいました。秋からは、もう一つ、新宿のお寺を借りて仏教について学ぶ会を開く予定です。まず法に触れてもらい、合宿でからだを通した体験をしてもらっています。瞑想や坐禅ではなく、ドラマワークと声のセッションが主流です。

井筒先生の「意識の形而上学」は、一般の方達、若い人からお年よりまでたいへん興味をもって読み進めてくれて、予想外に、盛り上がりました。いろいろ迷いながら試行錯誤なので、他の方たちと意見交換ができたらほんとうにうれしいです。

5 西欧から学ぶべきものは?

オウム真理教を考えるうえで、霊的暴力としての第二次世界大戦と向きあわざるえませんでした。ロバート・リフトンの影響を受けています。アメリカも含め西欧がナチスや核兵器、後にテロという、人間の負の側面の暴発に対して、どのように向きあっていったのか、問題を抱えつつも移民社会をどう維持しているのか、学ぶべきところが多々あると思うので、その、部分をもっとお聞きしてみたいです。

7月11日は、藤田一照さんと対談があります。もし、東京にいらっしゃる方はぜひ。

http://www.higan.net/news/2015/06/issho-labo.html

田口ランディ

▲目次

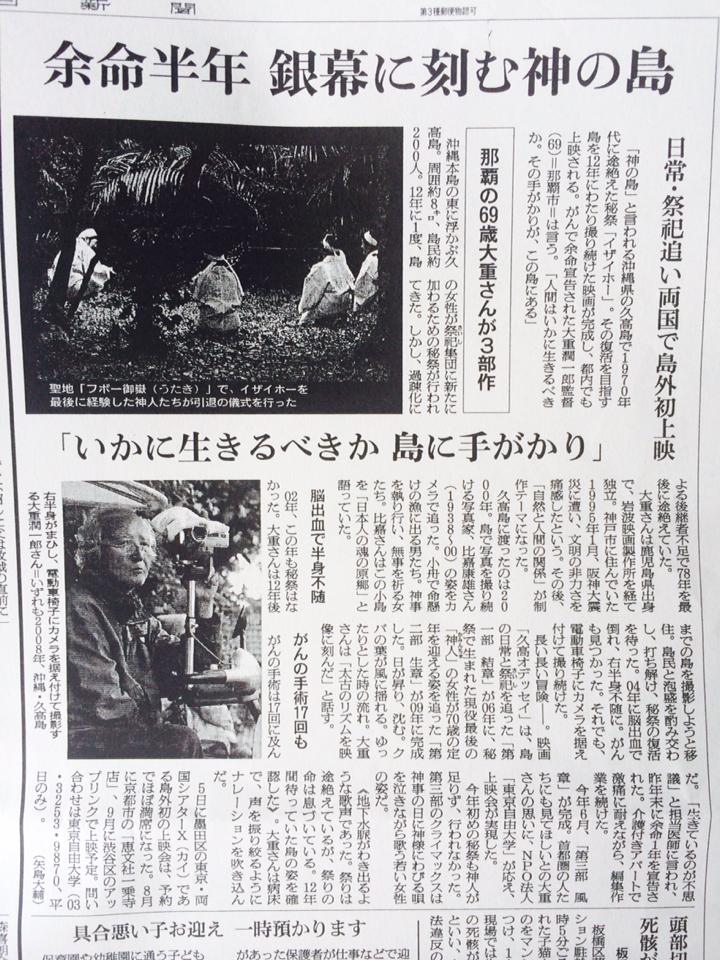

2015年7月4日 鎌田東二:本日の朝日新聞に「久高オデッセイ」の記事が掲載されました ▲目次

みなさま

本日の朝日新聞に「久高オデッセイ」の記事が掲載されましたので、お送りします。

7・4 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月4日 稲葉俊郎:Re:「スピリチュアル・エマージェンシー」問題と「あたらしいサンガ」の形成 ▲目次

皆さま

東大病院 循環器内科医の稲葉俊郎です。

7/2の研究会は、問題提起と今後の方向性を自分なりにあらためて考え直すいい機会になりました。

■スピリチュアル・エマージェンシー問題

自分は医師として、やはりこの問題を本研究会で本格的にやりたい、そしてやらねばならないと思いました。

具体的には、経験者からのNarrativeをあつめて、

どのような流れの中で起きたのか、その背景と、

具体的に起きたこと、そしてその後の対応策、

このようなものを集積させて、そこから構造や本質を探っていきたいと思いました。

それぞれの方に時間をいただき、

1-2時間ほど個人的にインタビューさせて頂ければと思います。

この問題を前向きに乗り越えていくことこそが、

見えない世界が医療の世界にソフトランディングしていくときに非常に重要な問題で、

かつ社会的にも求められていると感じています。

スピリチュアル・エマージェンシーにおける個人レベルでの体験に加え、

あとはそれぞれの既成団体での対応法を研究していくと本格的な論考になりそうです。

自分は西洋医学内でも比較的先進的な事を行っています。

世界で初めての治療の工夫など色々試みることもあるのですが、

そのときに自分の中で課しているのは、

<合併症対策>が自分の納得のいくレベルまで準備できているか、ということです。

治療において、万が一、合併症として不測の時代に遭遇した時、

そのときのあらゆる状況と対応を事前に想定した上で適切な対応ができるか。

自分の中でまだ不安な間は、先駆的な治療には手を出さないよう、自分で課しています。

そういう合併症や緊急事態にこそ、真の技が試されていると考えています。

もちろん、自分だけで対応できない場合は、

外科医などのバックアップを事前に頼んでおくことも含んでいます。

そういうことも踏まえて、

宗教で受け継がれてきた<心身変容技法>が医療現場に受け入れられないのは、

オウム問題も含めて<合併症対策>がまだ社会的に許容されていないからだ、

という確信を得ました。

医療の現場にいる人間側からの視点として、思います。

■死と共に生きるBeing with Dying

永澤哲先生にふれて頂いた、

死の教育、死の哲学

としての<死と共に生きるBeing with Dying>は、

自分も現場で強く感じていたことです。

この辺りを立体的に捉えていく動きをいろいろしていきたいですね。

歴史や知識も踏まえながら、

介護、在宅、看取り、納棺師、葬儀場・・・・

色々な死の現場を体験するようなもの。

やはり現場の感覚が大切ですし、現場のひとたちを尊重することが大切です。

死の問題に目を背けず医療の中に組み込んでいくことが、

エゴを拡大させやすいスピリチュアルアル業界への、

いい警鐘となり、いい緩衝材として機能すると思います。

今は色々な業界が細切れになっていますが、

生まれる時から、成長し、死んでいく、

そのプロセスにあらゆる職種の方々が関わっています。

ひとりのライフスタイルに関わっている人を

時間軸でつなぎながら、そこに携わっている人たちの縦糸をつむぐような試みも面白そうです。

専門分化は、分離するためではなく協力するために起こったものだと思います。

生としての不妊治療、助産師、産科医、こども教育から始まり、

死としての介護、在宅、看取り、納棺師、葬儀場、魂送りの芸能など・・・、

時間軸でひとりの人生を捉えながら、

そこに携わっている現場の職種の人たちを尊重しながら、

その上で連続性やつながりをつくっていくことが重要な気がします。

そこが失われていることが、社会不安の種にもなっているような気がしています。

▲目次

2015年7月4日 鎌田東二:「スピリチュアル・エマージェンシー」問題と「あたらしいサンガ」の形成 ▲目次

井上ウィマラ様

いつもながらの適切適確なコメントと質問、まことにありがとうございます。

とりわけ、「霊的緊急事態」(霊的パニック)の問題は大事です。

お釈迦さんにおける「マーラ(魔羅)」の誘惑、イエスの荒野での40日間の断食に際しての「悪魔」の誘惑の問題とその対処の仕方にも関わる問題です。

このあたりを、「霊的暴力」と「負の感情処理(浄化)」の実態と過程として整理し、支援整備をしたいものです。

今後ともよろしくお願いします。

7・4 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月4日 鎌田東二:悪魔の行方 ▲目次

濱田覚君

ありがとうございます。

バク転仲間の濱田君からテレジアの『霊魂の城』の話を聞くのも何かの縁です。

「もしもほんとうの ” 神との一致 " ならば、悪魔はそこにはいることも、害を加えることもできない」

というところが確信ですね。

わたしは学生時分から、ニコラウス・クザーヌスの「反対物の一致(coincidentia oppsitorum)」や「知ある無知(docta ignorantia)」に魅かれ続けて来て、今日に至りますが、「悪魔」とは何でしょうか?

「悪魔」はなぜ生まれ、どこへ行くのでしょうか?

7・4 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月4日 井上ウィマラ:Re:7月2日、第38回身心変容技法研究会報告 ▲目次

鎌田先生

詳細なまとめをありがとうございます。

蛭川先生

本当にお久しぶりにお会いできて、うれしかったです。

永澤先生

いろいろな情報をありがとうございました。願わくはもっと時間があれば、いろいろと議論したかったですね。

さて、鎌田先生からのご指摘の点について簡単にコメントさせていただきます。

①スピリチュアル・エマージェンシーとスピリチュアル・エマージェンス

自己存在を揺るがすような大きな神秘体験などに遭遇した時

それがうまく導かれて大いなるものの顕現(エマージェンス)につながるか、

治療などが必要な緊急事態(エマージェンシー)になってしまうかという視点です。

スタニスラフ・グロフの提唱した視点や取り組みですが

『仏教心理学キーワード事典』に向後善之先生に記事を書いていただいてありますので

詳しくはこちらをご参照ください。

蛭川先生が、ユタのカミダーリのことに絡めてお話しされていましたが

よき先達に出会い、意味が見つかり、似たように苦しむ人たちを手助けできるようになるなることで

落ち着いてゆく側面があるように思います。

これは「傷ついた癒し手」という概念にもつながります。

②絶対者の前での無力の自覚と底打ち体験について

蛭川先生のお話しされた絶対者の前での無力体験が

アルコホーリクス・アノニマス(AA)で用いられる12のステップの最初の方に出てくる

底打ち体験と自分を超えたハイアー・パワー(神)への委ねに似ていると思いました。

以前、サンフランシスコ禅センターを訪問した折

12ステップの神様の部分を「空」に置き換えたプログラムが行われて興味深く思いました。

自分ではもうどうにもならないという限界に立ち至った時

それがどのような物語として表現されるかを分析することで、いろいろなことが見えてくると思います。

また、AAでメンターという先達的な存在が持つ役割も大切だと思います。

そうした仲間や先達との間で交わされる物語がどのような位相を経て回復へとつながるのか

是もまた大切な比較研究だと思います。

③現代的「サンガ」のような相互支援ネットワーク

カナダやアメリカで瞑想指導をしていた時、彼らの集まり方に興味を持ちました。

ネットでつながりあい、仲間の家を持ち回りしながら、毎週あるいは毎月2時間くらいのミーティングをもち

1時間は一緒に瞑想し、その後でテキスト(ジャック・コーンフィールドなど現代的指導者の著作など)を輪読し

お茶をしながら近況や困ったことなどについて自由に話し合うという形式が主でした。

スピリチュアルな疑似家族とでもいうような集いなのではないかと思います。

こうしたコミュニティの大切さは、複雑な悲嘆からの回復などでも重要だと指摘されています。

(詳しくは、P.ボスの『あいまいな喪失とトラウマからの回復:家族とコミュニティのレジリエンス』をご参照ください。)

現代的な危機を乗り越えるために、

流動化してしまった人間のつながりを意識的に組み替える必要があるということだと思います。

関係性の中で絆を結ばなければ人間となれない、健康に生きられないという人類の宿命でもあるのだと思います。

とりあえず

ウィマラ

▲目次

2015年7月3日 濱田覚:(聖テレジア『霊魂の城』典拠)Re:「白漆喰磐座」の波紋 ▲目次

永澤先生、みなさま

京都大学大学院 教育学研究科(教育学講座)

博士後期課程3回生の

濱田 覚です。

永澤先生が

「聖テレジアの『霊魂の城』の中で、

神との合一が深まるとともに、

野獣が たまに門の外をうろつくことはあるけれど、去っていくようになったという記述があったように思います。

(手元にテキストがないので、間違っていたら、すみません)」

と仰っておられましたので

『霊魂の城』を調べてみましたところ

「第五の住居」の第一章の5(東京女子カルメル会訳、ドン・ボスコ社の第五版、1980年では123頁)に

「そこ(第四の住居)には、あの毒獣類は、もう、なかなか、はいり込めないのですが、

とかげ は とてもすばしこくて、どこにでもすべり込みます。(中略)

ところが ここ(第五の住居)には、いくらこの とかげ が すばしこくても、

もうはいることができません。(中略)

もしもほんとうの ” 神との一致 " ならば、悪魔はそこにはいることも、害を加えることもできない・・・」

とありました。

当該箇所が、永澤先生が意図しておられた箇所かどうか判りませんが

御参考までに。

濱田 覚

▲目次

2015年7月3日 鎌田東二:7月2日、第38回身心変容技法研究会報告 ▲目次

みなさま

昨日の「第38回身心変容技法研究会」、お世話様でした。

蛭川さんと永澤さん、お二人の発表は、新科研タイトル「身心変容技法と霊的暴力~宗教経験における負の感情の浄化のワザに関する総合的研究」にふさわしい発表でした。

問題提起、まことありがとうございます。

心より感謝申し上げます。

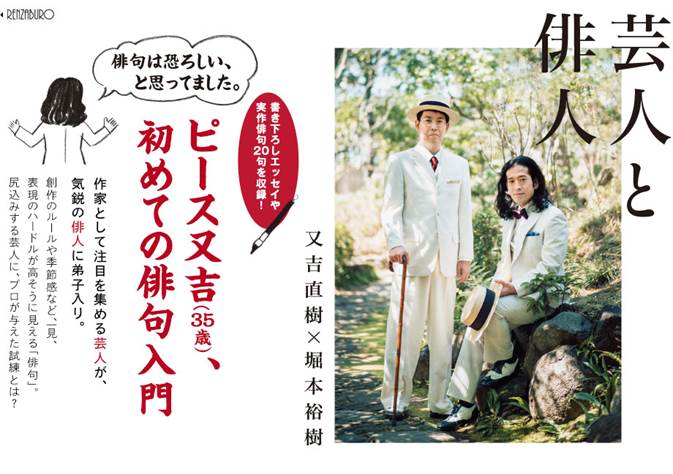

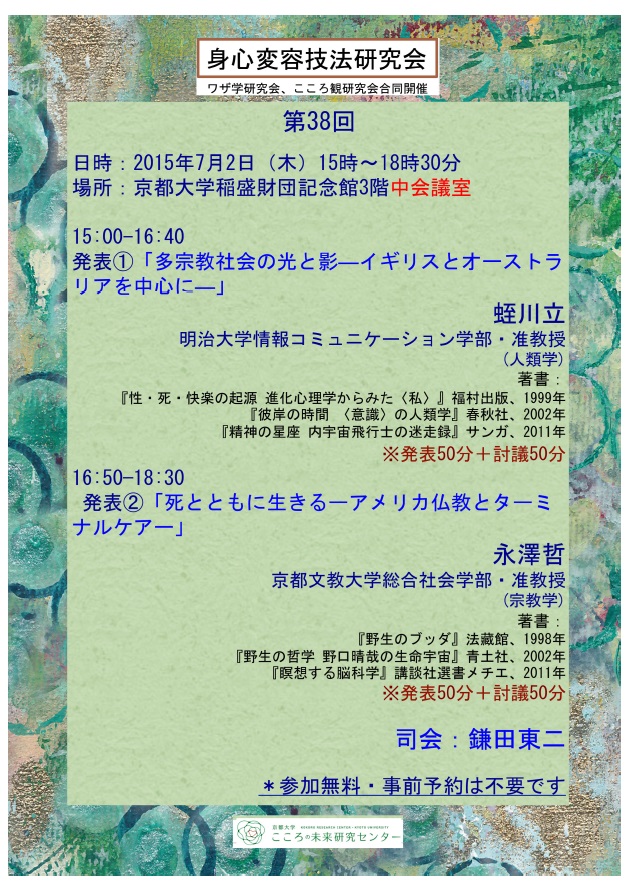

第38回身心変容技法&ワザ学・こころ観合同研究会

日時:2015年7月2日(木)15時~18時30分

会場:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

発表①15時~16時40分:蛭川立(明治大学情報コミュニケーション学部准教授・人類学)「多宗教社会の光と影-イギリスとオーストラリアを中心に-」

発表②16時50分~18時30分:永澤哲(京都文教大学総合社会学部准教授・宗教学)「死とともに生きる-アメリカ仏教とターミナルケアー」

司会:鎌田東二

蛭川立さん(明治大学情報コミュニケーション学部准教授・人類学)「多宗教社会の光と影-イギリスとオーストラリアを中心に-」の発表は、

1、蛭川さんのスピリチュアルなライフヒストリーと経験

2、多民族「先進国」における東洋思想・瞑想文化の一般化

3、西洋近代における神話的二元論の構造

4、「自力」と「他力」

の構成で進みました。

いずれも大変興味歩合内容でしたので、蛭川さん昨日のレジュメ+セルフコメントを本MLに送信下さい。

わたしが大変興味深く思ったのは、1992年に蛭川さんが京都大学の学園祭で麻原彰晃の講演を聴いていることです。

そして、友人がオウム真理教に入信したという経験を持っていること。

さらに、2000年にタイで一時出家し、その後、「クンダリニー覚醒」のような体験を持ったこと、それによる自己万能感の昂揚やバランスの崩れなど、「霊的暴力」や「負の感情の浄化」に関わる悪戦苦闘の過程が始まったこと。

それらも大変興味深い「経験事実」でした。

また、いわゆる「先進国」におけるオリエンタリズムとも重なる「東洋思想・瞑想文化の一般化」に対するアイロニカルなというか、相対~総体化した反省も興味深い点でした。

そして、そのような「一般化」が、西洋近代に巣食う「神話的二元論」の枠組みとその突破へのもがきにあるという視点も、納得のいくものでした。

さらに、最後の「自力」VS「他力」問題も、自力の副作用として自我のインフレーションが起ったり、誇大妄想や被害妄想や選民意識や陰謀論や終末論を増幅する結果となるという指摘も、納得のいくものでした。

そこにおいて、「霊的暴力」や妄想に囚われてしまった時の解決策として、

① 絶対者の前での無力の自覚

② 批判的思考や理性的な反省による乗り越え

があるということも、その通りであると思います。

わたしは、1995年、オウム真理教事件直後に出た本の中で、「小さくなるための技法」というエッセイを書いたことがあります。

「大きく大きく大きくなって、天まで届け!」という思想と技法の対極に、

「小さく小さく小さくなって、蟻さんになあれ!」という思想と技法の両方をきちんとバランスよく持たねば「魔境」を乗り越えることができないという趣旨のことを書きました。

このことは、今でも、そのように思っています。

どちらかといえば、前者の極大化イメージにはまったく関心がなく、後者の極小化イメージを徹底したいという思いで生きてきました。

質疑応答の中では、井上ウィマラさんの発言に大変共感するものがありましたので、ウィマラさん、コメントをお願いします。

① グロフによる「スピリチュアル・エマージェンス」と「スピリチュアル・エマージェンシー」の違いと対処法

② AAなどのナラティブ安定効果とナラティブ比較研究

③ 新しい「サンガ」のような相互支援ネットワーク形成

などの、問題点です。

続く、永澤哲さんの「死とともに生きる-アメリカ仏教とターミナルケアー」。

永澤さんは、1960年代のヒッピームーブメントの時代状況の総括から、そこを潜り抜け、一つの到達点を示しているハリファックスさんの禅センターの「死にゆく人々とともに」プログラムを土台に発表されました。

1960年代、あるいはそれ以前から禅が本格的にアメリカに拡がり、その後、チベット仏教が入り、さらに、浄土教の仏教が入る。

その背景にあった、欲求の構造。

食べるのがカツカツの状態の時は、社会的上昇を求め、お金を作るために働く。その時には、内面に向かうエネルギーはあまりなく、ある程度の経済的基盤や余裕がないと、瞑想など内面の欲求は生れない。

社会的正義や不正の改善に向かう運動に走った人々は、ヨーロッパ移民の人々の子弟や知的な職業についている人々(大学教員、文学をやる人々)の子弟が多く、アメリカン・マスカルチャーで浮遊になった人々の子弟は多くヒッピーに向かった。

そのピッピーたちはが仏教に移行接近していく。

アメリカの人たちは基本的にプラグマチズムで、失敗を積み重ね、体験を共有し、成熟していった。

そして、そうした積み重ねの中から、「死とともに生きるターミナルケア」との関係も生まれた。

1、死と共に生きる

2、Being with Dying

3、J.Halifaxと21世紀の仏教―仏教のメルティング・ポット

①越境する仏教 アジアからアメリカ、ヨーロッパへ

②異なる仏教の出逢い

テーラワーダ仏教。禅・浄土・密教

チベット仏教

Haliax曹洞禅+テーラワーダ+チベット

ティクナット・ハン

4、都市と個人主義p

① アメリカ仏教の担い手

② ケネス田中『アメリカ仏教』基本的に平等が意識されている。アメリカでは瞑想の半分が女性の指導者。出家と在家の区別がない。社会参加。宗派意識が薄い。個人化の傾向。仏教の世俗化。

5.科学と仏教の対話

①カバット・ジン~ヴィパサナ瞑想~マインドフルネス

マインドフルネスストレス軽減法

③ ダライラマ14世+ヴァレラ~ヴァレラは1960年代からチベット仏教の修行をやってきた人。脳科学からのアプローチ。良くなっている感触が能の変化となっていることのエビデンス。科学研究。だが、脳科学は方便で、脳科学に対する信仰がある社会にのみ有効である。

日本の伝統を活かす時には、俳句、お茶、お花を活かすことが必要。

ダライラマとヴァレラを繋いだのはHalifax

6.「死とともに生きる」の5つの柱

① 瞑想:マインドフルネス~チベット仏教

② ヨガ・身体性への着地

③ カウンシル:マインドフルに聞く

④ 生命倫理(道徳的葛藤):身体の知恵

⑤ 神経科学

*CRACEモデル

「強靭な背中、柔らかい腹」

平等性(平静さ)+慈悲

慈悲⇔共感疲労のネットワーク

7、内省的実修

①マインドフルネス~曹洞禅+テーラワーダ(ティク・ナット・ハン)

②無常の瞑想

④ 慈悲の瞑想

⑤ 死のプロセス

⑥ 意識の転移(オプション)頭頂から意識を抜く。密教に属している。特定の阿弥陀仏に対する信仰が必要。

などなど、大変広範に話題豊富に語られました。

永澤さん、レジュメ提供など、お願いします。

わたしとしては、慈悲と共感疲労の関係についての指摘が大変参考になりました。

内受容性による共感と視点変化による心の理論とは異なるということ。

共感とは内受容性により他者の情感を共有する能力で、肯定的であれ、否定的であれ、他者の情感と共鳴するものである。

幸福を分かち合う心地よさがあるのに対して、苦しみを分かち合う時は対人援助職にとっては問題が起こる。つまり、共感疲労が起りやすい。

そこで、共感が慈悲に結びつくトレーニングをする必要がある。

共感的関心を磨く必要がある。苦しみに対する共感が長期的な共感疲労になるのではなく、慈悲と幸福であることにつながるトレーニングが。

人のために何かをすることが、誤った自己犠牲でなければ、その人を幸福にするということ。慈悲の訓練と効果。それをポジティブ心理学と一緒に行なう。

ポジティブ心理学によるWellbeingの再定義や2つの幸福、つまり欲望を満足させる利己的快の幸福と、他者との幸福を分かち合うことのできる利他的幸福の違い。

本科研テーマからすれば、そのような違いの認識と実践・トレーニングによって、「負の感情処理能力」が鍛えられ、「霊的暴力」から身を護ったり、他者を支援したりすることができるようになる、ということが大変重要であると思いました。

研究会終了後の「くれない」での第2ラウンドの議論も昂揚し、大変有意義なものでした。

みんさまのリコメントやセルフコメントをお待ちしています。

ほんとうに、ありがとうございました。

7・3 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月1日 鎌田東二:Re:「白漆喰磐座」の波紋 ▲目次

秋丸君

写真、ありがとう。

興奮しますね。

この衝撃の問題には。

7・1 鎌田東二拝

▲目次

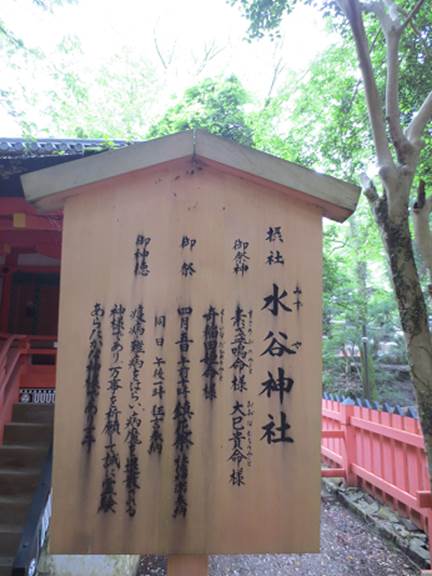

2015年7月1日 鎌田東二:「白漆喰磐座」の宇宙性と数学性と水谷神社の構造力学 ▲目次

永澤哲様

ここにも「白漆喰磐座」の波紋が広がっていたのですね。

嬉しい限りです。

永澤さんが言われるように、わたしも「宇宙的」で、「数学的」なものを感じました。

「位相幾何学」的な思考と呪術的意図が融合した何かを。

それを陰陽道的、道教的とも思いましたが、国家鎮護に関わる易経的な思考かもしれないとも思いました。

問題は、本殿の方が、第一殿と第二殿の間に丸ごとあるのに対して、水谷神社の方は、その「白漆喰磐座」の上に基礎ともなる横柱が乗っかっていることです。

これは建築構造力学上大変不安定のようで、安定しているかもしれません。

なぜなら、四隅に石を置いてその上に掘立柱を置くような構造に対して、横の柱で四辺を繋ぎ、田の字型の真中の縦棒を1本抜いたような構造になっているということは、地震のような揺れが来ても、「白漆喰磐座」により、ガッチリと「股挟み」されているので、構造体として揺るがない姿をしていることになります。

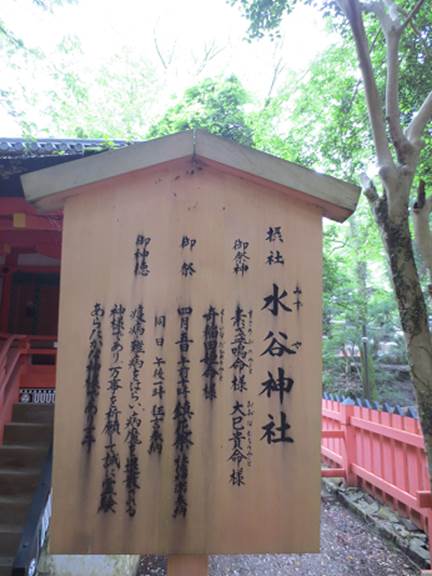

下の写真を見てください。

水谷神社の本殿真下の「白漆喰磐座」の上の基礎柱列部分

「白漆喰磐座」によって、がちっと挟み込んでいるでしょう?

こんな神社建築は見たことがありません。

奇怪、です!

そして、これが牛頭天王=スサノヲノミコト(素戔嗚尊)と大巳主神・奇稲田姫命クシイナダヒメを祭神とするのですから、意味深長です。

そして、「元祇園」とされているとか?

考え込んでしまいます。

水谷神社脇の水谷川

ここでは、4月5日に例祭「鎮花祭」が行なわれます。社殿では正応元年(1288年)、鎌倉時代中期に始まったとされます。

その7年前の1281年には蒙古襲来、すなわち元と高麗軍の襲撃があった弘安の役が勃発しています。

鎮花祭は、疫病を防ぐ祭で、ここでは特に「水谷狂言」と呼ばれる狂言が禰宜たちによって行なわれるとのことです。

このあたりも、奈良時代の「国家鎮護」のありように加えて、蒙古襲来時の鎌倉時代の「国家鎮護」のありようが二重三重に付加されているかもしれません。

ちなみに、この正応元年(1288年)に後醍醐天皇が生まれています。

謎が謎を呼んでおり、磐座によりクラクラと眩暈がし続けています。

7・1 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月1日 秋丸知貴:Re:「白漆喰磐座」の波紋 ▲目次

皆さま

お世話になります。

昨日の鎌田先生との打ち合わせにより、水谷神社の白漆喰磐座の写真を投稿致します。

建物自体がこの磐座の上にのっていることを、鎌田先生が気付かれました。

取り急ぎ。

秋丸拝

▲目次

2015年7月1日 永澤哲:Re:「白漆喰磐座」の波紋 ▲目次

鎌田先生、

春日大社の磐座、最終日に見てまいりました。

30分ほどずっとかぶりついて見ていたようで、警備の人に声をかけられる始末でした。

「宇宙的」というか、抽象的、数学的なものを感じました。

確かに「日本的」なものについて、 考え直す必要を感じました。

陰陽道が重要なヒントのように思います。

ウィマラさんと鶴岡先生の応答、大変根本的なものだ と思います。

仏教的な文脈については明日少し議論できればいいと思いますが、キリスト教についていうと、聖テレジアの『霊魂の城』の中で、 神との合一が深まるとともに、野獣が たまに門の外をうろつくことはあるけれど、去っていくようになったという記述があったように思います。(手元にテキストがないので、間違っていたら、すみません)

いずれにせよ、一度まとめて議論できればいいなと思います。

永澤哲

▲目次

2015年7月1日 鎌田東二:「白漆喰磐座」の波紋 ▲目次

やまだようこ先生

ありがとうございます。

わたしが春日大社本殿の「白漆喰磐座」のことで大騒ぎしたものですから、美術史家の秋丸知貴さん、造形美術家の近藤高弘さんも実際に見に行ってくれました。

昨日の研究会でそのことが話題になり、興奮して議論が止まりませんでした。

「業」、ですねえ。

7・1 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月1日 鎌田東二:奈良と京都と「魔界」 ▲目次

津城寛文様

ありがとうございます。

日本の深層に何があるのか?

かつて都であった奈良と京都に「魔界」があると思いますが、初めて深い奈良の都の「闇」を感じました。

不思議なことに、「白漆喰磐座」を通して。

7・1 鎌田東二拝

▲目次

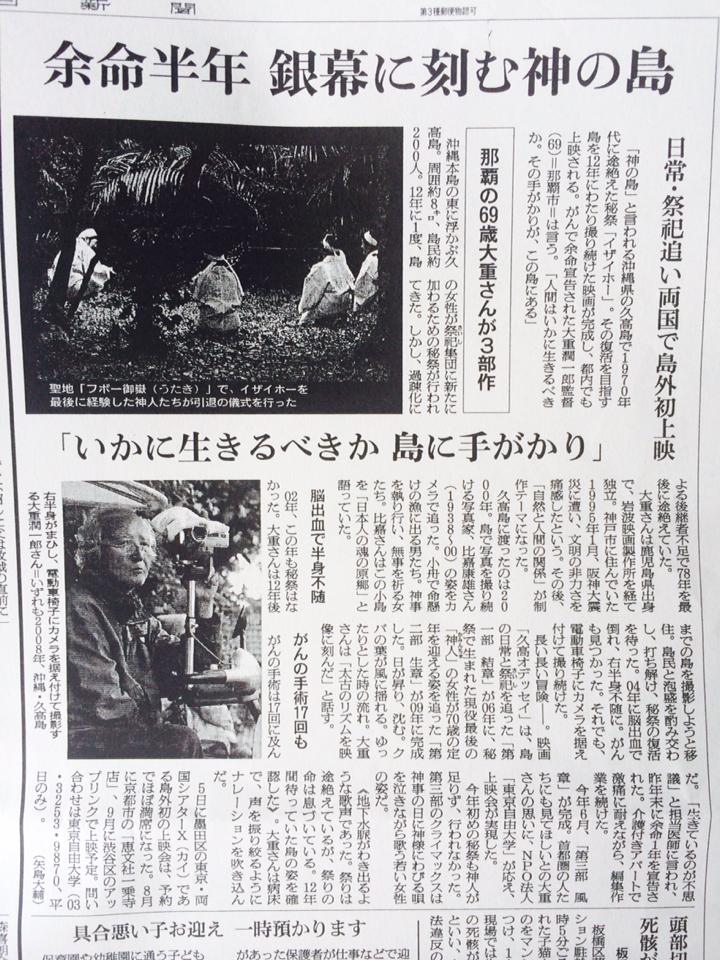

2015年7月1日 鎌田東二:「久高オデッセイ第三部 風章」 ▲目次

やまだようこ先生

ありがとうございます。

本日、「久高オデッセイ第三部 風章」が「文部科学省選定」と決まりました。

大重さんの悲願が叶いました。

京都では、8月27日(木)18時30分から2時間半ほど、京都恵文社一乗寺店COTTAGEで、「久高オデッセイ第三部 風章」上映会とトークを行なう予定ですのでぜひ観に来てください。

詳細が決まりましたら、またご連絡します。

7・1 鎌田東二拝

▲目次

2015年7月1日 やまだようこ:Re:「共鳴」と沖縄・久高島と「イザイホー」と「久高オデッセイ」三部作 ▲目次

鎌田先生、みなさま

「久高オデッセイ第三部 風章」完成、本当にすばらしいですね。おめでとうございます。大重監督は、重病をかかえて、今までも奇跡のような歩みを続けられてきました。以前にお会いしたときに、車椅子にもかかわらず、私たちよりも誰よりも早く移動しておられたことや、あの大きな声で、精力的に語られつづけこられた夢が、ベッドの上で、不屈の「たましい」と「いのち」で実って、第三章の完成を迎えられて、本当に、ほんとうによかったです。鎌田先生はじめ、周りの方々のご苦労も並大抵ではなかったと思いますが、本当に感無量です。先約があって東京に出かけることができずに、とても残念ですが、ぜひ、京都でも上映会を開催していただけますようにお願いします。

やまだようこ

▲目次

2015年7月1日 やまだようこ:Re:7月1日付け徳島新聞記事「春日大社と国宝本殿特別公開」 ▲目次

鎌田先生

新聞記事をありがとうございました。先生の御報告を読んで、6月末に、期限ぎりぎりでしたが、春日大社の特別公開に行って見てきました。本当に不思議、いろいろ考えさせられます。

やまだようこ

▲目次

2015年7月1日 津城寛文:徳島新聞記事「春日大社と国宝本殿特別公開」について ▲目次

鎌田先生

春日神社の白漆喰の磐座の記事、拝読しました。知らない人がほとんどでしょうから、

読んで意味が想像できる人は、驚くのではないでしょうか。

6月いっぱいで拝観終了とのこと、残念ですが、あれこれ原稿の締め切りが一段落

する8月末か9月初めに、時間を作って、春日神社に参上して(はじめてのことです)、

あちこち回って霊気に触れて、末社ではせめてひな形なりと拝見してきたいと思います。

これまであまり現場を見ることはなかったのですが、数年前からの鎌田科研で頻繁に

京都にいくようになり、研究会の前後に近辺をあちこち回って、よい経験をさせていただく

ようになりました。予想もしない発見が、やはりあるものですね。

北野天満宮では、子供の神がかりで鎮座するにいたった経緯など、はじめてリアルに

想像できました。観光地になって、修学旅行生などがいる風景に、こういう歴史の深層

=真相が二重写しになっているのは、不思議な光景に思われます。

明日は入試で残念ながら欠席いたしますが、23日は出席いたします。

津城拝

▲目次

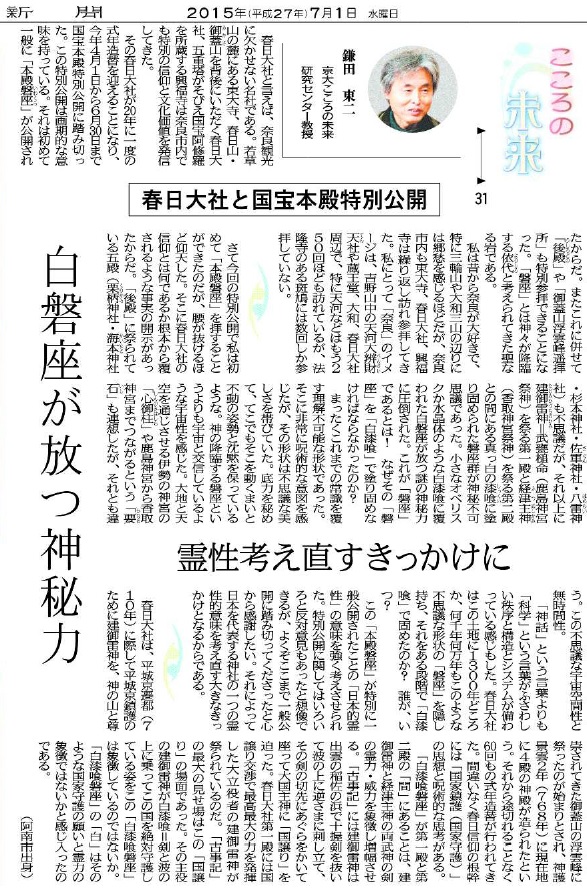

2015年7月1日 鎌田東二:7月1日付け徳島新聞記事「春日大社と国宝本殿特別公開」 ▲目次

みなさま

本日7月1日付け徳島新聞に「春日大社と国宝本殿特別公開」の記事を寄稿しましたのでPDFをお送りします。

ご一読くだされば幸いです。

7・1 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月30日 鎌田東二:第42回身心変容技法研究会の日程を12月10日(木)に変更します ▲目次

みなさま

第42回身心変容技法研究会の開催日を2015年12月17日(木)にしておりましたが、その日は世阿弥研究会のメンバーと一緒に春日大社若宮祭おんまつりを見学に参りますので、発表者の了承を得て、12月10日(木)13時~17時30分に変更します。

よろしくお願いします。

第42回身心変容技法&ワザ学・こころ観合同研究会

日時:2015年12月10日(木)13時~17時30分

場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室

テーマ:「声と音の力と身心変容」

発表①山崎広子(音・人・心研究所代表)「声の力と身心変容について」(仮題)

発表②小松正史(京都精華大学教授・聴覚生態学・音楽家)「聴覚と身心変容」(仮題)

司会:鎌田東二

各発表60分+討議60分

6・30 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月30日 鎌田東二:【リマインド】7月2日15時~第38回身心変容技法会 ▲目次

みなさま

今日は神道の「大祓」の日です。

もっとも、以前は、旧暦の6月晦日でしたが。

あさっての再度のリマインドです。

7月2日(木)15時より「第38回身心変容技法会」を開催します。

ご参加をお願いします。

開始時間が普段より遅く、15時からになっておりますので、ご注意ください。

また、会場も普段の3階大会議室ではなく、その隣の3階「中会議室」ですので、ご注意願います。

当日は、MeditationとContemplationの違いを含め、今ホットな話題にも言及されるだろう大変興味深い発表と議論になると楽しみにしています。

終了後、例によって、居酒屋「くれない」で議論の第2ラウンドを行ないますので、こちらも楽しみにご参加ください。

第38回身心変容技法&ワザ学・こころ観合同研究会

日時:2015年7月2日(木)15時~18時30分

会場:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

発表①15時~16時40分:蛭川立(明治大学情報コミュニケーション学部准教授・人類学)「多宗教社会の光と影-イギリスとオーストラリアを中心に-」発表50分×討議50分

発表②16時50分~18時30分:永澤哲(京都文教大学総合社会学部准教授・宗教学)「死とともに生きる-アメリカ仏教とターミナルケアー」発表50分×討議50分

司会:鎌田東二

よろしくお願いします。

6・30 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月30日 鎌田東二:「共鳴」と沖縄・久高島と「イザイホー」と「久高オデッセイ」三部作 ▲目次

忠岡経子様

みなさま

鶴岡賀雄さん、井上ウィマラさん、リンドバーグさん、棚次正和さんたちの豊かなContemplation論議に一つ一つコメントを返したいところですが、このところ、普段以上に忙しく、分身の術も滞って、「身心変容」が効かなくなっていますので、ローテクで時間をかけるしかありませぬゆえ、じっくりとお待ちください。

さて、忠岡経子さんとお逢いしたのも何かのご縁なので、わたしの方から盟友の映画監督大重潤一郎さんを紹介し、忠岡さんと大重監督は、しあさって7月2日に「沖縄映像文化研究所」で会う予定です。

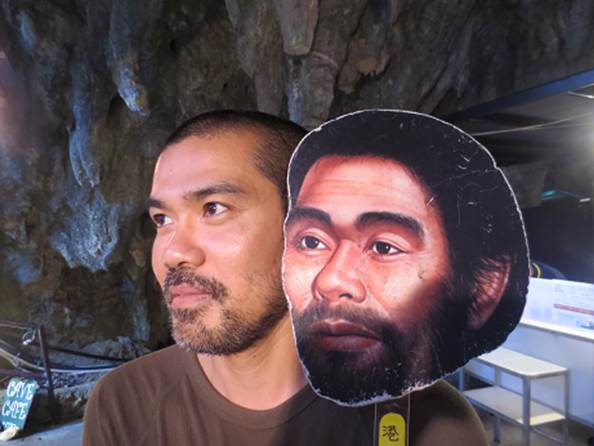

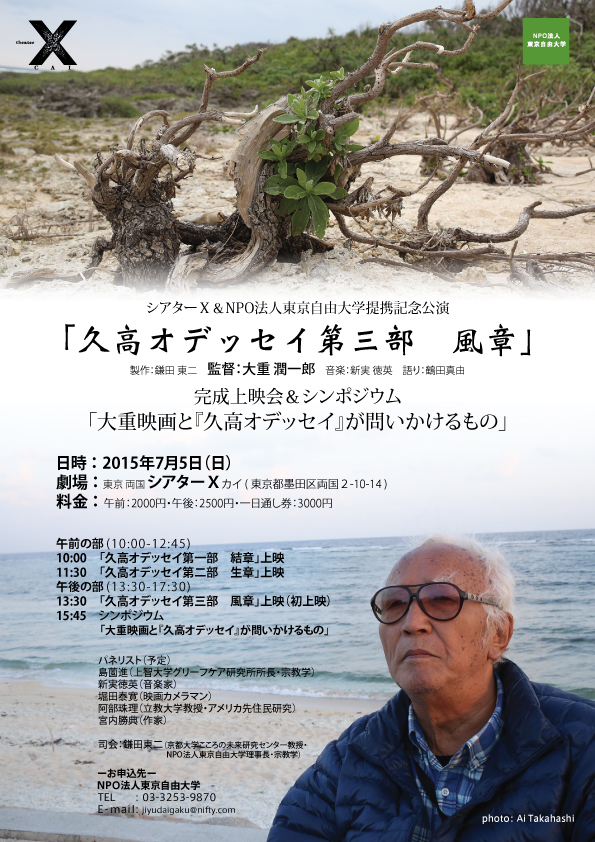

大重さんは、以下のように、今年2015年1月9日の沖縄タイムズの記事で堂々と小見出しで「余命1年」と宣告された人ですが、がんばっていのちをつないでくれています。

今月の6月15日に「久高オデッセイ第三部 風章」が完成し、6月21日(日)に久高島で初上映会を行ない、150名弱の島民実数の中、80名余の島の方々の参加を得たことは先だって報告した通りです。

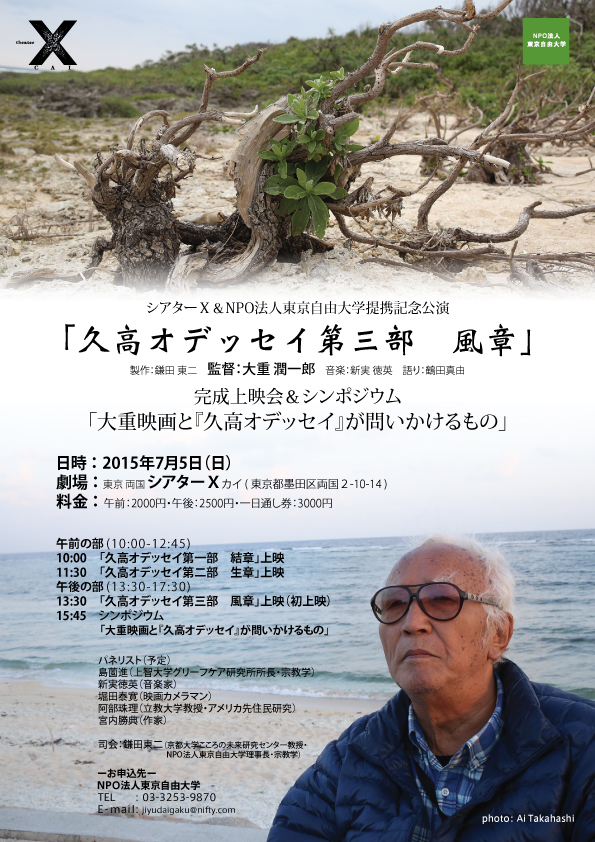

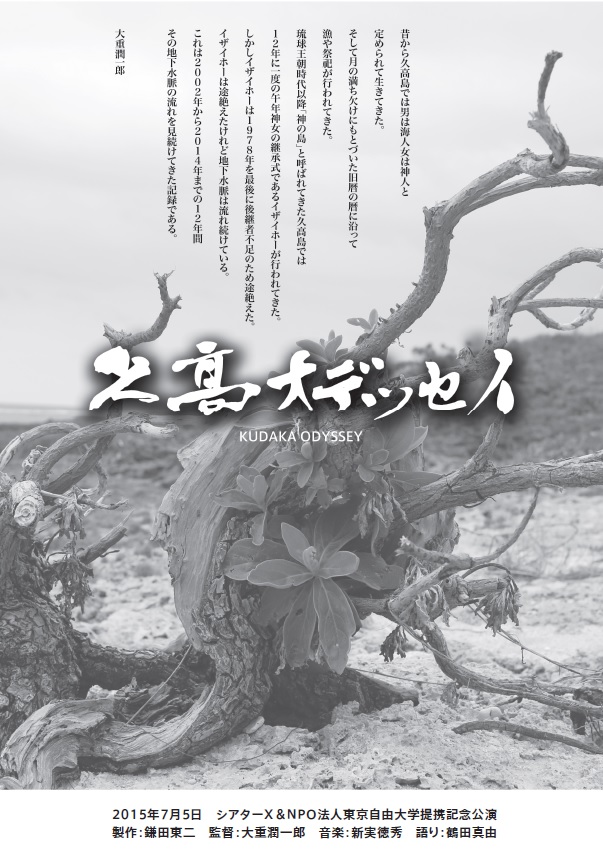

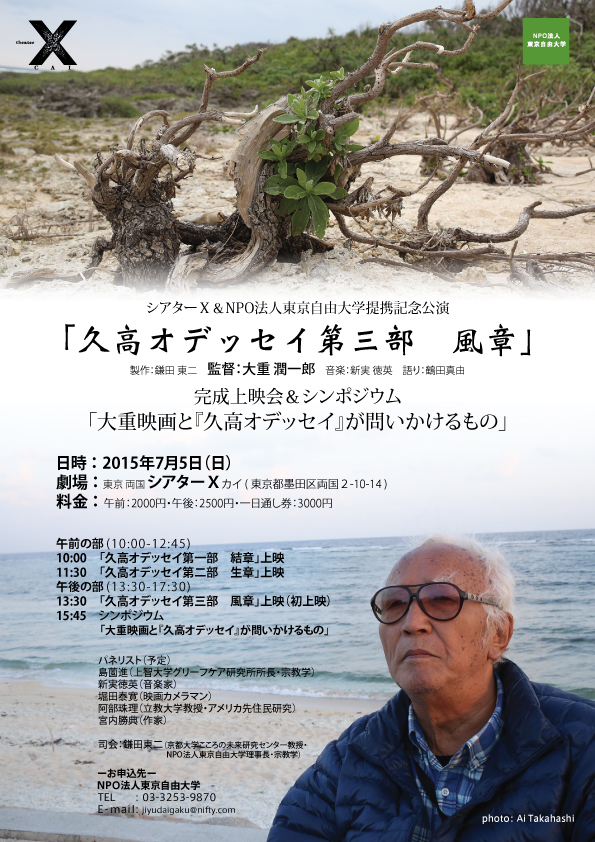

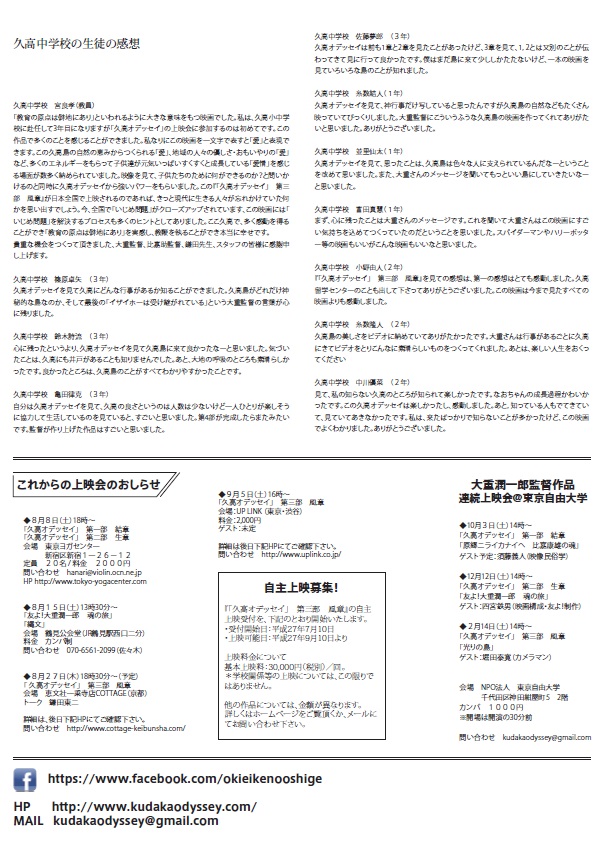

7月5日には、本身心変容技法研究会研究分担者でもある島薗進さんたちと、以下の上映会&シンポジウムを行ないます。

---------------------------------------

特別企画 『久高オデッセイ第三部 風章』完成上映会&シンポジウム「大重映画と『久高オデッセイ』が問いかけるもの」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『久高オデッセイ第三部 風章』

2015年7月完成、今回初上映

製作:鎌田東二、監督:大重潤一郎

音楽:新実徳英  、ナレーション:鶴田真由

、ナレーション:鶴田真由

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月5日(日) 10:00 ~ 17:30

場所: シアターΧ(カイ)(墨田区両国2-10-14 両国シティコア)

プログラム:

午前 10:00「久高オデッセイ第一部 結章」(2006)上映、11:30「久高オデッセイ第二部 生章」(2009)上映

午後 13:30「久高オデッセイ第三部 風章」(2015)上映、15:45シンポジウム「大重映画と『久高オデッセイ』が問いかけるもの」

参加費: 午前 2000円、午後 2500円、通し 3000円

パネリスト:

島薗進(『久高オデッセイ第三部 風章』制作実行委員会副実行委員長、東京大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所所長・宗教学)、今年度東京自由大学島薗ゼミ「現代人とスピリチュアリティ」講師

新実徳英(音楽家・作曲家・桐朋学園大学院大学教授・『久高オデッセイ第三部 風章』作曲・音楽)

堀田泰寛(映画カメラマン)

阿部珠理(立教大学教授・アメリカ先住民研究)

宮内勝典(作家、大重潤一郎とは高校時代からの親友)

司会: 鎌田東二(『久高オデッセイ第三部 風章』制作実行委員会副実行委員長、京都大学こころの未来研究センター教授・NPO法人東京自由大学理事長・宗教哲学・民俗学)

◆ 大重監督、パネリストについて

【要予約】

参加を希望する方は事務局へ予約してください。

予約の際には受講日、カリキュラム名、午前・午後・通し、氏名、一般・学生・会員の別、さらに会員以外の方は電話・FAX・住所をお知らせください。

予約した方は参加費を郵便振替にて送金してください。

口座記号番号: 00100-8-500353

加入者名: NPO法人東京自由大学

入金確認後チケットを郵送します。

【チケット交付方法変更(6.30)】

開催日が近づき、今後、チケットの郵送が間に合わない恐れがありますので、本日以降は予約のみとし、参加費の支払とチケットの交付は、当日、受付で行います。

◆ 「久高オデッセイ第三部 風章」のサイト

---------------------------------------

ところで、当日配布する予定の資料ですが、以下のサイトからダウンロードすれば読めますので、ぜひ読んでください。

久高中学校の先生と生徒の「久高オデッセイ第三部 風章」を観ての感想も全部掲載されています。

http://dtbn.jp/pMXFKyx

よろしくお願いします。

忠岡さん、大重潤一郎さんとの「一期一会」、「共鳴」しまくってきてください。

6・30 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月30日 忠岡経子:自己紹介(英国プリマス大学トランズテクノロジー研究所・博士過程) ▲目次

鎌田先生、門前さん、メーリングリストに追加していただきありがとうございます。

そして、身体変容技法研究会の皆様、はじめまして。イギリスのプリマス大学トランズテクノロジー研究所の博士課程に在籍しています(現在は休学中)、忠岡経子(ただおかきょうこ)と申します。

鎌田先生からのご紹介にもありましたように、当研究所は「人間の身心とそれを映し出す媒体(テクノロジーなど)との関係性」に着目し、その媒体が作り出される過程の中で人間の願望や思いがどのように反映していったのか、そしてその背後にある創造的働きを歴史的、哲学的、文化的など多面から照らし解明していこうとする研究目的をもっています。研究所の哲学的背景は主に、映像学、メディア学、メディア・アーキオロジー、文化人類学、科学、医学、ホリスティックサイエンスなどからきており、芸術、人文科学、社会科学、科学と広範囲です。更に当研究所はマサチューセッツ工科大学出版局発行の、芸術、科学、技術に関する学術論文雑誌「Leonardo Journal」のイギリス・国際支部を担っており、芸術と科学の活発な論議を発信する役目を担っています。

私の研究内容は、認識における「共鳴」の役割についてです。特に観想的経験(Contemplation, contemplative experience)を通して、その役割を解明していきたいと思っています。以前にも鎌田先生へのメールの中でも少し触れましたが、その体験の様々な解釈(科学的、宗教的解釈、芸術的など)を検討し、認識過程における「聴覚性」に焦点をあてて、その体験の超越性を探っていきたいと思います。研究経過はまだまだ初期段階で、実は研究対象が定まったのも最近です。しかし、今までの学問的探求の中で軸としてきた、「peace」、「transformation」、「sustainability」などのキーワードでみえてきたこと、そして現場主義的な探求の中で肌で触れてきた様々な宗教観・世界観を糧に、自身の共鳴に耳を傾けながら、研究していきたいと考えています。

今回、身体変容技法研究会に興味をもち鎌田先生とお会いしましたのも、東洋的感性からの「共鳴」の理解を深める為でした。今回、貴研究会のMLに追加していただき、皆様の他分野からの見解の討論を拝読して、とても豊かな経験の坩堝の中での対話に参加させていただける事に興奮を感じ、とても感謝しています。

現在は沖縄を拠点にしています。将来機会がありましたら、ぜひ参加したいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

忠岡経子

▲目次

2015年6月30日 鎌田東二:研究会「被災地のこころときずなの再生に芸術実践が果たしうる役割を検証する基盤研究IV」のお知らせ ▲目次

みなさま

本日、大西宏志京都造形芸術大学教授や造形美術家の近藤高弘さんたちと、以下のような研究会を開催します。

<被災地のこころときずなの再生に芸術実践が果たしうる役割を検証する基盤研究IV>

日 時:6/30(火)17:00~20:00(最長 21:00)

場 所:稲盛財団記念館3階大会議室

テーマ:2015年度の活動検討

1.2015年5月 東北被災地視察報告~鎌田東二 30分

2.石巻プロジェクト報告~山本豊津 30分

3.「現代京都藝苑2015」総括と今後~秋丸知貴+森裕一 40分

4.2015年度の活動内容検討~特に9月の石巻市雄勝町葉山神社再建竣工祭でのアートイベント

(鎌田は、5月3日、葉山神社の千葉秀司宮司に、観世流能楽師・京都造形芸術大学客員教授・河村博重+鎌田東二による新作「能舞:雄勝石峰・葉山」(仮題)30分の提案をし、内意を得ています。それに合わせて、何か展示とトークをできないかとも考えています。)

http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/project/2015/04/H2713-2-1.html

6・30 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月30日 井上ウィマラ:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

棚次先生、みなさま

保養のお邪魔をしてしまって、申し訳ありません…

(ご迷惑にならないときにお読みください)

主客合一のご説明、五井先生の本質直感やご法話のお話ありがとうございます。

伝統仏教では禅定を5段階、あるいは4段階に分けて説明しますが

第一禅定では心を対象に向ける思考の働き(尋/vitakka)

第二禅定では対象を観察する思考の働き(伺/vicara)が残っております。

換言しますと、ここまでは言語的思考が働いている集中状態と言えると思います。

第三禅定ではそうした思考の働きが静まって(必要なくなって)いのちの喜び(piti)が浮かび上がります。

第四禅定では喜びの興奮性と刺激性が静まって深いリラックス状態(安楽sukha)に入ります。

多くの修行者が悟りや解脱と勘違いするほどの安らぎ静けさを体験します。

第5禅定では安楽であることも忘れて対象と一体になっているだけの状態(一境性/ekaggata)に到達します。

こうした禅定と本質洞察の組み合わせを止観と呼ぶのですが、止観の組み合わせ方には

1.止を先行させて観を行ずるもの。

2.観を先行させてから止を行ずるもの。

3.止と観を交互に行ずるもの。

4.スピリチュアルな体験時のこころの高揚を機縁として集中力がもたらされ洞察に移行するもの。

などに分類されております。

さて、こうして本質直感がなされるときの洞察は、無常・苦・無我の三得相としてまとめられていますが

根源的なナルシシズムが変容するためにはこれら三つの入り口(三門・山門)のいずれかを通る必要があると考えられるからです。

無常・苦・無我は縁起を介して空に通じるもので、同じ本質直感の三つの違った表現型とみなしてよいと思います。

ブッダの法話には対象に合わせて三得相のいずれかがにじみ出ていたと思われます(対機説法)が

きっと五井先生の慈愛に満ちたご法話もそうしたものだったのではないかと拝察したします。

こうして自我が脱構築されてしまうような洞察の中では

心を対象に向ける思考作用は、眠気や不活発性を中和し

対象を観察する思考作用は、疑いを中和し

喜びは、怒りを中和し

リラックスは、後悔や浮つきを中和し

深く一体化することは、貪欲を中和すると観察されています。

(貪欲の原因には対象との分離感や疎外感があるからです)

こうした観察作用は中道と呼ばれるものであり、2極性を抱きとめる統合作用の基盤となるものです。

こうした脱構築の後で、状況や相手に合わせて対話という再構築が行われるのですが

西洋仏教の語り手たちがよく用いる「本当の自分はだれなのか」という共通の言い回しに

棚次先生が「自我を超えたものが自我を貫いて現れる」とおっしゃる現象を理解する鍵があるような気がいたしました。

ウィマラ

▲目次

2015年6月29日 棚次正和:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

みなさま

保養中の棚次です。しばらくPCを見ないでいたら、大勢の方が応答されていました。これでは、ゆっくりと保養もできません。どなたかから再応答しましょうか。とりあえす、時系列に沿って、浅見を述べさせていただきます。

まずは井上さん。釈尊が出家後に二人の仙人に師事するも、所詮彼らの瞑想は迷いの三界(欲界、色界、無色界)の事柄であることに気づき、苦行も悟りの因に非ずと気づき、菩提樹下で瞑想三昧に入り、正覚を得たわけですが、仏教の瞑想が「主客合一や神との合一ではない何か」であるということは、よく指摘されていることです。主客合一の「主」は、さしあたり出発点では自我(人格我)かもしれませんが、それは何処までも瞑想に入る機縁・切っ掛けにすぎず、瞑想が深まるにつれて、自我の内奥に潜む(あるいは、自我と表裏一体の)何ものか(真我、理根源的主体と表現できます。これを無とか無我とか表現する場合、そのように「無」と観じているものは何かという問いが生じます)が開顕されてきて、瞑想対象の本質が直観されると考えています。主客合一は、何か実体的なものが別の実体的なものと合一するのではなく、そのような実体性と関係性との二項対立が解消されるような境位での事柄です。この種の問題を考えるときに、いつも思い浮かべているのは、五井先生の境地です。限りなく高い霊覚と限りなく深い慈愛。法話会や座談会などで突然何か質問されても、直ちに答えられることは、通常の意識性ではありません。意識は常に「何かについての意識」ですが、或る対象に意識を向けると、その途端にその本質直観が得られること、これをどのように説明すべきでしょうか。しかも、この能力は万人が本有している能力です。

自我の中核にナルシシズムが巣食っているのは、ご指摘のとおりだと思われます。自我は徹頭徹尾、自我であり、その自我が何か別物に変容するのではなく、祈りや瞑想において、自我を超えたものが自我を貫いて顕現するというのが、小生の見方です。

ニーバーの言葉は、祈りの言葉ですね。その祈りの言葉に結実するまでに、瞑想・観想体験があったのか、なかったのか知りません。

鎌田さん。確かに、「比較思想」の観点は重要かと思います。ただ、小生はその種の発想には基本的に同意しながらも、一種の違和感や不信感を覚えることも事実です。というのも、私たちは或る特定の思想の特徴を捉えるときに、たかだか数千年の歴史に登場した限りのものしか考えておらず、それ以前の人類史を知らないまま、ああだ、こうだと言うのが、どこまで正確なのか判断できないからです。悠久の人類史を知らない私たちの視野は、極めて限定されたものに違いありません。もちろん、類型論的把握の意義はあると思います。特定宗教の思想をじっくり吟味して、他との「違いが分かる」喜びはあるでしょう。ただ、哲学・思想の普遍性を見出すことも重要ではないでしょうか。今後の文明は、「多様性(違い)を通したワンネス」の発見にかかっているように思いますが、いかがでしょうか。

西田哲学で言う絶対無は、ご存じのように、絶対有と表裏一体です。色即是空は、空即是色へと反転します。無や空は単なる無や空ではなく、その無の体験そのものが、真空妙有となって世界が開かれます。それは無からの有的展開であって、無とも有とも言え、また単に無とも有とも言えないものです。そこに実体性や関係性の網を投げかけても、何か釈然としないものが残ります。

鶴岡さん。分かりやすい見事な御説明、有難うございました。教授会に御出席ください。霊魂の暗夜における霊的ナルシシズムの浄化・解消は、表現の仕方こそ違え、殆どの宗教伝統に共通のものかと思います。たぶん一神教の場合に、譲れない点は、神と人間の間に質的断絶を認めるということでしょう。「神(の恩寵)によって」か、「自然に」かのような問いを発するとき、そもそも人間を神仏と同質と見るか、神仏と異質と見るかによって、答え方が変わってくるはずです。これは最も厄介で最も慎重な注意を要することではないでしょうか。しかも、その際に、この自分(人間)は、どの自分(人間)なのかという点も、同時に明らかにせねばなりません。自分(人間)は、決して一様ではなく、複合的存在(多次元的重層性を有する存在)と見られるからです。神秘主義的思想に関心がある方には自明なことですが、通常の議論では全く無視されている視点です。

徳が身につくこと、聖者性は、万人の目指すべき目標であると思います。我執を無限の中に放下・捨離して、そこから有限の現象世界に無限を開くこと、この研究会に参加されている方々の多くは、そのような人生目標を、顕在的であれ潜在的であれ、持っているように思います。

リンドバーグさん。欧米でのmeditationとcontemplationを巡る諸事情のお話、有難うございます。よく知らない事柄が多いですが、真理は一つであるならば、いかなる違いも乗り越えて、平和共存できると思います。今年の五月に外国の宗教者(カトリック神父、スーフィーミニスター、ユダヤ教ラビなど)数名と意見交換する機会がありました。確かに意見の微妙な違いがあり、正確な意思疎通が困難と感じる場面もありましたが、それでも目指しているところはほぼ同じだと思いました。Oneness with Diversity 、このことに気づいた上での自己実現(即他者実現、即世界実現)です。

まだまだ応答できていませんが、以上、長々と愚見を綴らせていただきました。それでは、保養に努めたいと存じます。

棚次正和(何にも仙人) 拝

▲目次

2015年6月29日 井上ウィマラ:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

鶴岡先生、みなさま

明快な回答をありがとうございます。

meditation → 魂の暗夜 → contemplation という流れ、よくわかりました。

5世紀のブッダゴーサが書いた『清浄道論』では、教典のことばを利用して

「厭わしさを繰り返し見つめる智慧(nibbida-anupassana-nyana)という表現をしている洞察智の段階と類似しています。

ちなみに、そうした変容を乗り越えてゆく「自然」さは、

仏教ではsangha(サンガ・共同体)における修行者同士の関係性が担っていますが

キリスト教では教会という思想における関係性と理解してもよろしいでしょうか?

仏教では、師弟関係の比喩としてよく「父子」が互いを思いあうようにという表現が用いられるのですが

具体的な相互の義務を比較してみると、全く同様であり、そこに互恵性が保証されているのが特徴です。

自力から他力への移行を示唆するものとして

カバットジンのMBSR(マインドフルネスに基づいたストレス緩和法)では

「思考の枠を出る」とか、「全体性に触れる」という表現を用いております。

神や宗教やスピリチュアリティという用語を避けてこうした言い回しを工夫したところにに

マインドフルネスが心理療法や医療のメインストリームに入ることができた中核があると思います。

自力・他力の二元論的な枠組みを出るための工夫として

Satipatthana-sutta(念処経)では、あらゆる対象を内・外・内外の3つの仕方で見つめることを説いていますが

こうした視座は、現代的にいえば、間主観性の重要性を示唆するものではないかと思います。

またこの経典には、「観想的生と活動的生」の組み合わせと同様に、

排便や会話などを含む日常のあらゆる行為にマインドフルネス(注意深さ・念)を応用してゆく教えもあります。

ミラーニューロンの発見によって、共感や自我意識の仕組みに新たな光が当てられていますが

こうした科学的な検証が可能になって初めて、アビダンマのような仏教の瞑想的な心理学が評価されるようになってきていると思います。

ヴァレラの貢献は、その辺にあるかと思います。

ウィマラ

▲目次

2015年6月29日 檜垣樹理:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

皆様

去年の6月にペギーとベクルソンについて発表させていただきました早稲田大学の檜垣樹理です。今年の9月までパリにおりますが、これから一時帰国して7月2日の研究会に参加させていただくことを楽しみにしております。

瞑想と観想の違いについての皆様の意見交換を、とても興味深く学ばさせていただいています。

この分野での私の観点は学問的なものではなく、観想の現場に身に置いた経験からのものです。十字架の聖ヨハネの専門家であられる鶴岡先生がもうすでにご説明になっていますが、私のつたない表現ではありますがご参考になればと思い、一言投稿させていただこうと思いました。

カルメル会の霊性では、知性や想像力を使う瞑想は玄関のようなもので、そこを超えて、現存のうちに神と一致する観想の状態にすぐに入れる事を重視していました。より受動的、神秘的な変容の恵みがもたらされるのも後者と理解されています。ただ、西欧の文化的コンテクストによって、このキリスト教的、実存的観想が、ギリシャ的な知的静的な観照と重なって理解される傾向もあり、身体や活動が二次的、あるいは対立的に捉えられてしまう危険と向き合うはめになることが多いです。ですから、やはり、日常での行動、愛の実践、活動といかに一致しているかが、キリスト教的観想の試金石となるのだと思います。一方、イグナチオの霊操は、知性や想像力を使う瞑想技術と思われがちですが、これも入り口としてあるもので、二元性の一極にしばられることない(indifference)両極の真中に神の恵みの充満へのアクセスを見いだし、主格、能動受動、静動、観想と活動が一致した神の国の実現を自らの生をもって生きる事が目的なのではないかと私自身は思っています。個人的にはこのふたつのカトリックの霊性は補完的な面があり両方あってちょうど良い感じがしています。

今の所このように考えているのですが、これから皆様から学びながら、より学問的な表現もできるように努力していきたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

檜垣樹理

▲目次

2015年6月29日 スティグ・リンドバーグ:Re:「meditation」と「contemplation」の区別 ▲目次

鎌田先生、皆様、

「Contemplation」と「Meditation」をめぐる討論の場を積極的に設けていただき、とても有り難く思います。興味深い方向に展開されています。

わたくし自身は上述の宗教心理学的な課題に対する研究者ではないですけれども実践者ではあります。ここ15年間、カトリックの「Centering Prayer」から出発して座禅や Vipassana などという諸手法を含めて今日に至って自分なりに「meditation」と「contemplation」を実践し続けております。そしてその二つの単語がラテン語ですけれども(なのでそれぞれの由来に曰くがちゃんとあるのですが)、西洋文化・文明を話題に限るのなら、ほぼカトリックの宗教に限定されると言っていいのであろう。わたくし自身はプロテスタント出身ですが、伝統的にいうならば、「Meditation」と「Contemplation」が怪しがられててきたのです。つまり、「Meditation」と「Contemplation」が悪魔の「入り口」ないし「誘い」だというふうに警戒されている。近年、少し緩んてきたけれども、プロテスタント宗派によれば(その多くが)、未だに警戒を続けている。ですので「Meditation」と「Contemplation」の話は西洋において検討するならばほぼカトリックに限定されてちまうだろう。ま、厳密にいえば、19世紀のアメリカにおいて「ニュー・ソート」("New Thought", Cf Eric Schmidt's Restless Souls: The Making of American Spirituality)という運動がしばらく人気を出した為、アメリカの大衆文化における「Meditation」と「Contemplation」を押さえておこうと思ったらその辺も念頭におく必要があるだろう。1893年にシカゴで開催された「World Congress of Religion」で「ヴィヴェーカーナンダ」がアメリカで知られるようになった。

わたくしの実践している「Meditation」と「Contemplation」の手法はカトリックと座禅と Vipassana のハイブリッドですが、カトリックのそれにおける源泉は「砂漠の教父:Desert Fathers」にあるといわれている。そしてその技法を蘇らせた第一人者は「John Cassian, (c. 360 - 435 AD)」なのである。彼は「Dessert Fathers」の伝来・言伝えにおける「Meditation」と「Contemplation」を知り・ピック・アップして、なるべくその本来通りに復活させたというが)。現代その流儀の祈りをさらに復活したのは「John Main」ですが、厳密にいえば、実践者の数だけのやり方があるだろう。とにかく、わたくし自身も棚次正和様がご説明された通りに、「Meditation」と「Contemplation」との間での違いを理解しております。

つまり、「meditation」というのは、思考の対象(客体)を一つのもの(例え:呼吸、マントラ、カウンティングなど)に絞ることによって集中力を高めるのであります。これが「monkey mind」を静める効果を齎してくれます(ある研究の成果によれば、人間の脳が多目的機能性を有するにも関わらず、その採用が危機を除いて健康でないという)。で、場合によって主体・客体という二元論的な構造が崩れ、日本的な言い方でいうと「頭が真っ白」或いは美空ひばり流儀にいうと、「この身を任せていたい』というような状態になるのである。これが「無責任」どころか、むしろ「成熟した信仰」というふうに受け止めることができます。わたくし自身の経験で説明させていただくと、周囲の凡ゆるに対する気付の範囲(ないし認知している凡ゆる)が兎に角「神だ」という感じが、身体全体に満ち満ちるのであります。時間の流れも最早感じない、そして「己」や「汝」などという識別すら浮上しない。より安住しているような気持がしていて、論理構造的にいえば、いい意味での「一元論」という感覚になる。わたくしのカトリックにおける師匠のサンプルは次の通りです:Basil Pennington, Thomas Keating, Thomas Merton, John Main, Lawrence Freeman, Thomas Hand, Henry Nouwen, John O'Donohue, Charles de Foucauld, Jean-Pierre de Caussade, Brother Lawrence, Albert the Great (Magnus),

また賀川豊彦もしばしば「正坐」をし「内省」していたと記録してあるのですが、彼の著作に「聖無関心」という章があります。そしてここで彼自身の「聖無関心」(Holy Indifference)についての評価がに義的になるのですが、静止主義(Quietism)に陥ない限りはその実践が良いと賀川がいう。わたくしはやや賀川の評価と異なり、静止主義の代表者の師匠と弟子であったマダム・ギヨンとフェネロンの信仰しかたがわたくしにとって効果的だと確信しております。ヒンヅ教に出身している人物でいうと「Krishnamurti」、ヨーロッパ出身の人物でいうと「Jean Klein」と「Wei Wu Wei」のいう「無意志的な生活」(Non-volitional Living)が最も「静止主義」に近いかと思います。今現在大活躍している人物もそれに近い哲学を普及しています。「Eckhart Tolle」が、賀川と同じように足を学界に置かなかったために、学術的じゃないと見られますが、賀川と同じように可なりの教育を受けた人です。ロンドン大学で博士号を獲得寸前に退学。ともかく Tolle 氏もヒンヅ教や道教、仏教、キリスト教から着用して大衆的な哲学を編み出している人なのです。とても人気らしい。

最後に、Reinhold Niebuhr に関して一言をいわせてもらうと彼は立派な人だったに違いない。けど、Reinhold Niebuhr の研究者でないわたしに敢えていわせていただくと、彼の「Serenity Prayer」は決して「Meditation」や「Contemplation」に由来したものではないだろう。彼の信仰生活はあくまで「discursive thinking & discursive theology」によるものだっただろう。Discursive thinking は少なくとも「Contemplation」を 邪魔するものだと普通に考えられていると思う。

謹んで、

リンドバーグ

▲目次

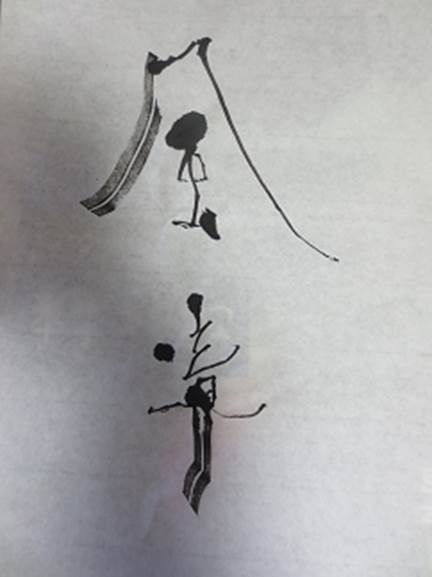

2015年6月28日 鎌田東二:7月23日(木)第39回身心変容技法研究会のチラシをお送りします ▲目次

みなさま

門前斐紀研究員が第39回身心変容技法研究会のチラシを作成してくれました。

門前さん

ありがとう。

いつも枠絵に心が和みます。

ちょっとしたことですが、その「ちょっとしたところ」が大事だといつも思います。

これからもよろちく!

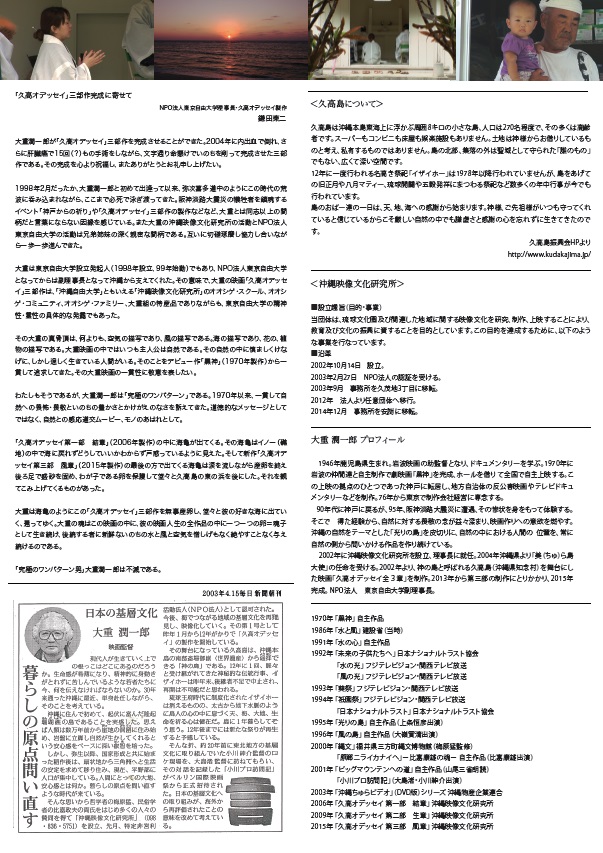

第39回身心変容技法&ワザ学・こころ観合同研究会

日時:2015年7月23日(木)14時~18時30分

会場:京都大学稲盛財団記念館3階小会議室Ⅰ

発表①:町田宗鳳(広島大学教授・比較宗教学)「『ありがとう禅』と『結びの思想』」発表30分×討議30分

発表②:高橋徳(ウィスコンシン医科大学教授・統合医療)「愛の生理学-オキシトシンと愛-」50分×50分

発表③:島薗進(上智大学グリーフケア研究所所長・宗教学)「身心変容技法と共同性の関わり」50分×50分

司会:鎌田東二

*会場が変わります。少しでも広くパワーポイントを映写するスクリーンの大きい3階の小会議室Ⅰになります。

よろしくお願いします。

6・28 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月28日 鶴岡賀雄:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

みなさま

瞑想/観想論、おもしろくなってきました。みなさまのメールを拝見していて、思ったことをランダムに記します。

井上先生からの具体的なお尋ね:「神との合一を体験した後で日常に戻ってきたときに、何か思い通りにならないことが起こった時に心はどのように動くのでしょうか?」

これは、容易に答えきれない問いですが、少し場面を拡げて言いますと、キリスト教の伝統では、「観想的生vita contemplativa」と「活動的生vita activa」の関係の問題に関わると思われます。前者は、例えば修道院の中でひたすら「祈り」の生活をし、また「祈り」そのものがすべてとなるような場面です。後者は、修道生活の中でも不可避な、他者たちとの関わりの中での生・生活で、一般社会の中での日常生活・宗教生活を含みます。両者のどちらが「より」重要か、どちらが「キリスト教的生」の理想か、については古代以来の議論がありますが、私見では、この両者が何程か対置的、ひいては分裂的に考えられて、その齟齬や調和可能性が問われること自体が、「西欧近代」の宗教性の根本的性格を規定していると思われます。(これを「近代西欧的」とするのは、tentativeな私見で、今後深めたいところですが、棚次さんがおっしゃるように、両者の区別はあっても、競合的ないし択一的に見るのはヘンだと直感します。)

ちなみに、上の問いへの「教科書的」な答えだと、「観想の深み」に達し、「神との合一」にまで到ったような人は、その人の人格そのものに、諸々の「徳virtues」が--「神に対する徳」(信仰、希望、愛)だけでなく、「自己や他者に対する徳」としての賢明、正義、剛毅(状況に揺るがない「強さ」)、節制、等--が身につくはずなので、いわゆる「聖者性saintliness」を得る、ということかと思います。逆に言えば、そうした徳が身についていない人は、何か「神秘体験」のようなことをしていても意味が無い、あるいは「本物でない」。

「自我の中核にはすべてを思い通りにコントロールしようとするナルシシズムがあり、瞑想によって無我が洞 察されると、そのナルシシズムが自然に乗り越えられてゆくという理解です」、というのは、キリスト教の伝統でもまったく同様と思います。ちなみに、先に書きました十字架のヨハネのmeditation/ contemplationの区別は、この点に関わっています。Meditationは、ある意味で「自力」でやる「祈り」なので、それを「やる」主体の主導性が拭いきれません。その結果何か霊的体験が得られたとしても、それは「私が得た」成果として「我有化」されていく回路に常に開かれてしまいます。十字架のヨハネによると、しかし、修道の過程が進むと(その遅速、階梯は一律ではないですが)、いわゆる自力的努力によるmeditationを「やってみても何の体験も歓びも安心も成果も感じられなくなる」、さらには瞑想すること自体が「どうしてもできなくなる」時が来ます。これがいわゆる「霊魂の暗夜」でして、彼の教説の一特徴です。自分のこれまでの修練はすべて無駄だった、もう自分は進めない、堕落してしまった、自分は「宗教的に」無能だと思い知り、といって「普通の生活」にも戻れない、無価値無用の存在だ、(ひいては自分は神に呪われている、とまで)と思い込みます。周囲の人からもそう見なされて卑く見られます。この段階で初めて、いわゆる霊的ナルシシズムが破壊(浄化)される、というストーリーと解されます。このあたりの、修道者の心理分析の機微が、十字架のヨハネの魅力の一つです。

この段階を通り抜けることは、「瞑想する主体の自力」によっては原理的に不可能なので、「神からの恩寵」(浄土教用語では他力)の介入が必須、ということになります。この「闇ないし無」の彼方に・あるいはただ中に否応なく呑み込まれることで、meditationからcontemplationの移行が成されます。では、その、contemplationないし「神秘的合一」の状態・境涯における、「人間の(側の)」主体性のあり方をどう考えたらいいのか。これがさらに問われましょう。理論的にも、現実的にも。キリスト教的語彙で言えば、「聖者」とは何者か、ということと思います。そしてそれには、その境地に至って見えてくるのだろう世界の広がり、深み、豊かさ、を(可能な限り)望み見ることが必要だろうとも思っております。

仏教だと、「そのナルシシズムが自然に乗り越えられてゆくという理解です」と井上先生はお書きです。キリスト教は、その「乗り越え」を「自然に」とは決して言わず(言えず)、「神によって」という絶対他者の主導性を持ちだしてきます。「霊的ナルシシズムの乗り越え」の、心理学的機序はほとんど同じように見えるのですが、しかし背景にある形而上学--というか世界観というか、あるいは言語系というか--、の違いは相当に大きく、これは体験・経験そのものの質的相違にも及ぶかもしれません。(さっき来た鎌田さんのメールにあるように、)「比較宗教・比較思想・比較文化的に考察する」ことで見えてくるものは依然として大きいと思います。

ニーバーの「祈り」(AAとかにも使われているものですね)は、キリスト教の伝統に深く養われたものと見えます。しかし、そこから「キリスト教」的含意を捨ててもじゅうぶん成り立つものになっているところ、修道生活といった特殊な生のかたちと関わりなく「祈れる」ものになっているところが、「現代的」だと思います。これを「祈り」と言うのであれば--というより確かに「祈り」なのですが--、ここで言う「祈り」とは、「神との関わりの中にある人間の態度そのもの」を言うものと思われ、そしてそれ(「神との関わりの中にある人間の態度そのもの」)が、キリスト教(ユダヤ教やイスラムも含んで)における「祈り:euche(ギ), oratio(ラ), Gebet(独), prayer, etc.」の本義と思われます。(ただしここでも、その際に、「神」と呼んでよい「無(無限者)」を何らか対象的に想定することで、「祈り」やすくなっている。神の「対象性」(想念を「向ける」対象を--無相のままでも--想定すること)とは、私には、キリスト教的生における根本「技法」に思えております。(「身体技法」ではないですが。)

瞑想、観想、祈り、といった言葉で大きくつかまれてきた領域の現代的重要性について、あらためて気づかされました。忠岡さんのお考え、というかイメージは、上記のようないささか定式化されたものより、もっと自由で開放的な感じがします。新しい可能性を感じます。

書き始めたら長くなってしまいました。研究会に出て雑談しながら意見交換したいのですが、このところ「トーダイ文学部」も昨今の状況下であたふたしていて、教授会を抜けれません。

京都に行ったときには、どうぞよろしく。

鶴岡賀雄

▲目次

2015年6月28日 鎌田東二:ニーバーの祈り ▲目次

井上ウィマラ様

ありがとうございます。

ニーバーの祈り、大変興味深い視点です。

O God, give us

serenity to accept what cannot be changed,

courage to change what should be changed,

and wisdom to distinguish the one from the other.

これはどのような思想であり意味なのでしょうか?

ここには「観想的態度」と経験がある、ということでしょうか?

6・28 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月28日 鎌田東二:神秘的合一と解脱 ▲目次

棚次正和様

身心変容あるいは身心変容技法の核心を比較宗教・比較思想・比較文化的に考察する必要もあります。

西洋と東洋というあまりに粗い二項対照は厳密に学問的な区分ではありませんが、しかしユダヤ~キリスト教~イスラームおよび新プラトン主義的な神秘主義と、ウパニシャッド的な梵我一如はいざしらず、ブッダ的瞑想と解脱の違いは大きいと思います。

ヨーガと座禅(結跏趺坐)の違いも含め。

ヨーガは結合で、合一のメソッドと思想ですが、座禅=止観は合一ではなく「離脱~離見の見(世阿弥『花鏡』)」の思想と実践だと思います。

実体論的思考と関係論的思考があるとすれば、お釈迦さんは徹底した関係論的思考と瞑想~観想のワザを達成したということになります。

対して、ユダヤ教神秘主義カバラのエンソフ~ケテル(王冠)~マルクト(王国)までの流出と合一帰還は実体論的思考と観想ではないでしょうか?

さらに言えば、西田学派の人々がエックハルトやベーメに注目したのはその無ないし無底的な突き抜けに共感したからではないかと思いますが、どうでしょう?

6・28 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月28日 井上ウィマラ:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

棚次先生、鶴岡先生、みなさま

主客合一などの話題が加わってまいりましたので

仏教の伝統的な視点を確認させていただいて、ご意見を伺いたいと思います。

ブッダは、出家してから解脱の方向を模索するプロセスの中で

アーラーラ・カーラーマとウッダカ・ラーマプッタという二人のヨガの指導者に師事しました。

そこでは、何もないという境地(無処有処三昧)と想いがあるのでもなくないのでもない(非想非非想三昧)という境地を獲得しました。

これらは、集中瞑想の中で身体感覚が消えてしまった後の感覚体験を超えた瞑想体験です。

二人の指導者たちは、ブッダに対して、共に教団を指導してくれるようにと要請をしましたが

ブッダはそれを断って、彼らのもとを去って独自に探求を続けました。

こうした至高体験では、一時的な解放を得られたとしても、

生死の輪廻からの解脱という彼が求めていた本質的な解決が得られないと感じたからです。

その後ブッダは当時の一般的な修行法であった苦行を体験してみたうえで、苦行を離れて、

菩提樹のもとの瞑想で、如実知見とも、後には止観の観(ヴィパッサナー)とも呼ばれるようになる洞察体験によって

納得のいく解脱を得て、その内容を49日間かけてふりかえり縁起としてまとめています。

初めての説法以来使われている四聖諦は、その一般向けな表現法です。

こうした流れを考えますと、仏教で目指す瞑想は、主客合一や神との合一ではない何かであったということになります。

また、ブッダが菩提樹のもとで解脱を得た過程を説く仏典の定型句では

1.多くの過去世を思い出す知恵(宿住念智)

2.死と再生のつながり方を見極める智慧(天眼智・死生智)

3.漏れ出る煩悩を根絶する智慧(漏尽智)

の3つの明智を獲得して解脱したとありますので

輪廻する主体が存在するレベル(宿住念智や死生智)での理解を超えたところに触れる洞察(漏尽智)が必要であったことが伺われます。

仏教でいう如実知見や縁起の思想に対応するものとして、私がキリスト教文化の中で「似ているなぁ」と思ったのは

ニーバーの祈りでした。

変えられないものを受け止める静けさと

変えられるものを変える勇気と

変えられないものと変えられるものを見分ける智慧を授けてください

(仏教的な祈りにするとすれば「得られますように」)

こうした祈りは、meditation なのでしょうか contemplationなのでしょうか?

ウィマラ

▲目次

2015年6月28日 鎌田東二:忠岡経子さんの意見:「meditation」と「contemplation」の区別 ▲目次

みなさま

プリマス大学トランズテクノロジー研究所の忠岡経子さんから以下のメールが届きましたので、転送します。

-------------------------------------

鎌田先生

ご指摘ありがとうございました。

私の説明不足でしたので、補足させてください。

ご指摘がありましたように図式的な方法では限界がありますので、今回は瞑想と観想の違いを、「樹の成長」というメタファーを使って説明した方が、私が意としたものが含まれるかなと思いました。

Meditation(瞑想)は、前回のメールでは「深みをつくる"下"へ向かう方向にみえるもの」と説明しましたが、それは樹の成長に例えると、根が地中へと張っていく動きに似ていると思いました。根を張ることで、土からの栄養を吸収し、水を組み上げ、地上での活動を支える。そして、contemplation(観想)は、「広がりをつくる"横"への方向にみえるもの」と説明しましたが、それは地上で樹が太陽に向かって伸びていく動きに似ていて、地上に出ている樹体を媒体に、生命を持続していくに必要な光りを受ける為の動きに似ていると思いました。闇に向かって根を張ることで、必要な栄養を地中から樹体に循環し、光りに向かって伸びていくことで、十分に光りを得る為の工夫が施されます。

瞑想的、観想的な「経験」は、どちらも深いものであり、一次元的、又は一方向的ではないと私も思います。そして、今回「樹の成長」というメタファーを使って直写的に説明したかったのではなく、「経験」の質、言葉では表現しづらい繊細な部分を表現したくこのメタファーを選んだ次第です。ただ、この「樹の成長」というメタファーが、はたして人間の瞑想的、観想的経験を説明するのに適しているものかどうかは検討の余地は十分にあると思いますし、他にも、ベターなメタファーがあるかもしれません。

今回は、私自身の経験を踏まえた上で力不足を感じながらも、説明を試みました。身体変容技法研究会に参加されている、他分野の専門家の皆様の研究問答を拝読して、これからのたくさんの学びや豊かな議論の可能性を感じて、興奮しました。これからも是非ご教授していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

忠岡経子

▲目次

2015年6月28日 棚次正和:Re:神との合一と無我の理解 ▲目次

みなさま

退職後、しばし保養中の棚次です。みなさんの意見交換を拝見して、わたしも一言との想いに至りました。

meditationとcontemplationとの違いについてですが、meditationは特定の対象化(イエスの生涯における出来事や具体的な人物像など)を伴う瞑想であり、contemplationはその段階が深まって主観と瞑想対象が合一した観想だと理解しています。contemplationは、「鳥占いの場所で十分に観察すること」が原義であったようですが、対象化の働きが消えた境位の瞑想、つまり観想であり、以前にドミニコ会の修道士にその在り様を尋ねたところ、主客合一の状態であり、瞑想対象の本質が一気に凝縮されて顕われるもので、「直観」とも言えるとの説明でした。まさに「共鳴・共振」ですね。古代ギリシアの伝統では、theoriaと呼ばれた状態(観照)と思います。また、ヨーガの行法では、ダーラナー(凝念)、ディヤーナ(静慮)、サマーディ(三昧)の瞑想の深化過程を区別しますが、サマーディに対応するものと考えられます。興味深いのは、このcontemplationが現代において行為や社会的実践との関わりの中で使われ始めていることです。観照・観想と行為は、相対立するものなのかどうか。この辺りは、昔から議論され来たところです。私見では、観照的行為、あるいは行為的観照があると思っています。

このような瞑想・観想と無我との関係は、どうなるのか。無我は、単なる無自性、無実体ではないはずです。止観の「観」は、本質直観だと思いますが、この観ずる根源的主体(誤解を招きやすい表現です)が最終的には問われるべきだと思っています。

また、日本語の「瞑想」は、meditationよりも広義であるように見えますし、meditationとprayerの違いも気になるところです。prayerは必ずしも日本語の「いのり」には対応していません。以前に、広義の「いのり」の中に、有の祈り(懇願・請願prayer)と無の祈り(東洋的な瞑想)が含まれ、さらにそれらの根底に位相を異にする「いのり(生宣り=生命の宣言)」がある、と論じたことがあります。

いずれにしても、現代人の苦悩の根っこには、上に述べたような瞑想・観想の欠落があるのではないかと考えられます。

その点で、鎌田先生の研究会は、まことに大きな役割を担っております。

棚次正和 拝

▲目次

2015年6月27日 井上ウィマラ:神との合一と無我の理解 ▲目次

鶴岡先生

議論を進めるための整理をしてくださって、ありがとうございます。

瞑想 → 観想 → 観照 というように進んで神との合一を体験した後で

日常に戻ってきたときに、何か思い通りにならないことが起こった時に心はどのように動くのでしょうか?

最近の西洋仏教におけるcontemplativeなアプローチをしている人たちをみると

そうしたときに「不確実性に対する寛容性」が大切だという表現をしています。

これは伝統仏教における無我の言いかえなのですが

(自我の中核にはすべてを思い通りにコントロールしようとするナルシシズムがあり

瞑想によって無我が洞察されると

そのナルシシズムが自然に乗り越えられてゆくという理解です)

キリスト教ではこの辺りをどのように表現してゆくのか教えていただければありがたいです。

よろしくお願いします。

ウィマラ

▲目次

2015年6月27日 鎌田東二:「meditation」と「contemplation」の区別 ▲目次

鶴岡賀雄様

貴重なご意見、まことにありがとうございます。

大変参考になります。

英国プリマス大学トランズ・テクノロジー研究所博士課程在学中の忠岡経子さん(いずれ本身心変容技法研究会でも発表してもらいたいと思います)は、“meditation”と“contemplation”の違いはとても難題であるとしつつも、次のように両者を対比してくれました。

<もし「こころ」が、絶えず主観内観を行き来する動きを見せ、それが時空を越えたところでどこまでも続く「つながり」、そして「広がり」をみせるものならば、meditation(瞑想)は、「深みをつくる"下"へ向かう方向にみえるもの」であり、contemplation(観想)は、「広がりをつくる"横"への方向にみえるもの」だと思います。私が研究で扱いたいものは、そのどちらかというよりも、両方、またはそれ以上のプロセスにおいて経験可能である「"philosophical insight"という経験」です。

その体験を時間軸を用いて「直観」と説明したり、宗教的に「悟り」という意味合いを持たせたり、ヴァレラ et el(1991)が「身体化された心」の本の中で行ったように、科学的解釈を用いてその哲学的活動の「反省」に着目し、その活動の質をマインドフルネスという言葉で片付けるのではなく、「隻手の声」では、その経験の超越性に焦点をあてていきたい。その際に、時間軸、空間軸、宗教や科学的解釈だけに絞るのではなく、「Resonance、共鳴」という概念をたて、認識過程の「聴覚性」をなぞりながら、その経験のもつ超越性を説いていきたいと考えています。>

忠岡恭子さん、まことにありがとうございます。

大変興味深い説明であり、この問題領域で「共鳴」現象呉研究というのはとても可能性があると思うものの、わたし自身は、しかしながら、二項対立的に、「深みと下に向かう瞑想」に対して「広がりと横に向かう観想」と対比するのは図式的に過ぎるように思います。

というのも、「観想」にも深みはあると思うし、下も上も横も斜めもあり、もっともっと立体的だとと思っているからです。

そもそも、仏教瞑想は、「止観」と言われます。

止=サマータ(三昧)=集中

観=ヴィパサナ=観察

ですが、「止」は深く一点に集中することがありますが、観は立体的で全体的だと思います。

あるいは四次元的というか超次元的というか。

というわけで、忠岡さんの定義や特徴付けは興味深く参考になるものの、「観想」の捉え方はもっと大きくなければならないと考えていたので、鶴岡さんの観想論にわたし自身は納得します。

が、これについては、忠岡さんやみなさんの反論を含め、徹底的に討議したいところです。

よろしくお願いします。

6・27 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月27日 鶴岡賀雄:Re:【リマインド】7月2日15時~第38回身心変容技法会 ▲目次

鎌田様、みなさま

ご無沙汰しております。鶴岡です。

来週、2日の会も欠席ですが、contemplationとmeditationの区別は、近世のカトリック神秘神学では主要テーマの一つでした。語感としては、contemplation(観想と訳される)の方が、広く、また深いように思います。Meditation(瞑想、または黙想と訳される)は、より具体的な瞑想行為の感じがします。

両者を区別する場合は、区別の仕方はある程度定式化していると思います。Meditationは、なんらか意図的に、具体的なイメージや想念を工夫する「祈り」、contemplationは、その果てに得られる言わば無相の祈りで、具体的な何かがそこで動くことのない観照theoriaでもありえますし、ほとんど神との合一union状態でもあります。当然、後者の方が高次のものです。私が勉強してきた十字架のヨハネはこの区別にかんする重要な理論家です。

“contemplative studies”という言葉がアメリカで生まれていることは、たいへん興味深いです。伝統的叡智と現代の学知の有意義な接続が期待されます。

鶴岡賀雄

▲目次

2015年6月25日 永澤哲:Re:theoriaからcontemplationへ ▲目次

みなさま、

インド、ヨーロッパ、漢語の中で、「瞑想」的なものがどのように定義され、表現されてきているか、考えるのは、とても興味深いと思います。

私はチベット語経典からの英訳、和訳もしており、7月2日は

その観点から少しお話しさせていただこうと思います。

永澤哲

▲目次

2015年6月25日 鎌田東二:【リマインド】7月2日15時~第38回身心変容技法会 ▲目次

みなさま

リマインドです。

7月2日15時より「第38回身心変容技法会」を開催しますので、ご参加をお願いします。

開始時間が普段より遅く15時からになっておりますので、ご注意ください。

また、会場も普段の3階大会議室ではなく、その隣の3階「中会議室」ですので、ご注意ください。

当日は、MeditationとContemplationの違いを含め、大変興味深い発表と議論になると楽しみにしています。

終了後、例によって、居酒屋「くれない」で議論の第2ラウンドを行ないますので、こちらも楽しみにご参加ください。

第38回身心変容技法&ワザ学・こころ観合同研究会

日時:2015年7月2日(木)15時~18時30分

会場:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

発表①15時~16時40分:蛭川立(明治大学情報コミュニケーション学部准教授・人類学)「多宗教社会の光と影-イギリスとオーストラリアを中心に-」発表50分×討議50分

発表②16時50分~18時30分:永澤哲(京都文教大学総合社会学部准教授・宗教学)「死とともに生きる-アメリカ仏教とターミナルケアー」発表50分×討議50分

司会:鎌田東二

また、7月はもう1回研究会があり、こちらも大変刺戟的な内容ですので、ご参加、よろしくお願いします。

こちらは、いつもの大会議室が取れなかったので、こころの未来研究センターの会議室になり、手狭で申し訳ありませんが、その分、アットホームで親和力のある議論ができるかと思います。

「災い転じて福となす」、です!

第39回身心変容技法&ワザ学・こころ観合同研究会

日時:2015年7月23日(木)14時~18時30分

会場:京都大学稲盛財団記念館2階225号室

発表①:町田宗鳳(広島大学教授・比較宗教学)「『ありがとう禅』と『結びの思想』」発表30分×討議30分

発表②:高橋徳(ウィスコンシン医科大学教授・統合医療)「愛の生理学-オキシトシンと愛-」50分×50分

発表③:島薗進(上智大学グリーフケア研究所所長・宗教学)「身心変容技法と共同性の関わり」50分×50分

司会:鎌田東二

6・25 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月25日 鎌田東二:contemplationと日常生活 ▲目次

井上ウィマラ様

ありがとうございます。

井上さんの指摘における

<contemplativeという言葉が瞑想より広い範囲をカバーするものととらえるのであれば、定慧や止観の瞑想実践が布施や戒に関する日常生活における思考にどのようにつながってゆくか>

というあたりがキモかと思います。

meditation瞑想というある「特殊な状態」から(でも、全などは『日常是修行』の精神ですべてが禅修行的瞑想かもしれません)、

より日常生活の実践に接続された思考と行動のありようまでもカバーする概念が「contemplative experience」ということなのでしょうか?

6・25 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月25日 井上ウィマラ:Re:theoriaからcontemplationへ ▲目次

鎌田先生、みなさま

専門ではないので藤野さんや永澤先生、熊谷先生などからコメントをいただきたいのですが

contemplative neuro scienceが焦点を合わせているテーマは

1.focused attention

2.open monitoring

3.compassion/loving-kindness

が中心となっているように思いますが

これは止観(samatha-vipassana)と慈悲(metta-karuna)の瞑想を科学的に検証してゆくアプローチかと思います。

とこで、仏教の修行法は戒(sila)定(samadhi)慧(pannya)の三学にまとめられることが多く

このうちの定慧が止観に対応します。

一方、布施(dana)・持戒(sila)・修行(bhavana)という括り方もあり

修行(practice/meditation)の中に止観(concentration集中力/insight洞察)がまとめられていることになります。

この修行に当たるbhavanaは、存在を示すbe動詞の使役形を名詞化したもので、英語ではmental cultivationと訳されたりします。

布施は与えることの実践で、戒は(瞑想の邪魔になる後悔を少なくするために)生活習慣を整えることですが

定慧や止観が布施や戒とどのように連関してゆくのかという点が重要になります。

contemplativeという言葉が瞑想より広い範囲をカバーするものととらえるのであれば

定慧や止観の瞑想実践が布施や戒に関する日常生活における思考にどのようにつながってゆくかという視点を担うような気がいたします。

ちなみに、MBSRなどの西洋的アプローチでは

セッションの中で詩などの文学作品の朗読をよく用います。

琴線に触れる表現から学ぶという意味で

アジア仏教の法話におけるブッダの言葉の引用に代わるものではないかと思います。

私は個人的に自作の歌を歌ったり、気に入った映画のクリップを使ったりしています。

ウィマラ

▲目次

2015年6月23日 鎌田東二:東山修験道316 ▲目次

みなさま

ご笑覧ください。

6・23 鎌田東二拝

----------------------------------------

2015年6月23日

昨夜12時前に沖縄から帰洛。朝から3つの会議と事務仕事。それが終わって、16時15分、急ぎ、東山修験道出立。

と同時に、ゴロゴロと雷が鳴り始めた。夕方は大荒れという天気予報。

が、ええい、ままよ!

鷺森神社遥拝。お山を見上げる。

本日の比叡山

曼殊院弁天堂と天満宮を参拝している間も、ゴロゴロと空が鳴っている。

雲母坂に入ると、この湿気だ。虫が集まってくる。

6月23日。夏至も過ぎたので、これからは日一日と日が短くなっていく。

昨日の夏至の朝は那覇で迎えた。久高島に行ってきたのだ。まあ、そこでも休む間もなかった。

本日の魚君

魚君はいつも休んでいるように見える。

本日の森の妖怪君

本日の森の妖怪君

それに対して、森の妖怪君は、いつもいつも踊っているように見える。踊っていない日はないかのように。

と、この湿気だ。

蛇に会うかも?

と、思っていると、案の定、また蛇と会った。

くねくねと逃げるように崖を急ぎ登って行ったけど。

ニンゲンが恐いような感じ。音に反応するのか、臭いに反応するのか?

本日の堰滝

堰滝は水が滴っている。

本日の森のモアイ君

本日の森のモアイ君

空のゴロゴロ音が大きくなってきた。ポツリポツリと雨が降ってきた。葉っぱに当たる雨音がだんだん激しく、クレッシェンド化してくる。

沖縄でも雷がなった。沖縄はもう完全夏。梅雨明け宣言したそうだ。

久高島に渡って、「久高オデッセイ第三部風章」の初上映会を行なった。

これは一つの「事件」であった。

というのも、「久高オデッセイ第二部生章」を久高島で初上映した時には、10人も観客が来なかったというのだから。

その時は、吾も行っていなかったが。

今回は、異様な盛り上がり。

12時半に久高殿でスタッフ一同祈り、法螺貝を奉奏。

おかげで(?)上映30分前から、次々と島のオバアたちが来場。

すげ~!

と思っているうちに、続いて、小中学生の子どもたちが大勢押し寄せて来てくれた。

久高小中学校の先生方も島の人々も。島の人口のほぼ半数の80名余の来場。

このような催しで80人も集まるというのは画期的な出来事であり、「事件」だという。

上映終了後、交流会を持った。いろいろな方々が熱情と心の籠った感想を伝えてくれた。

大重潤一郎とともに命を削り、いのちをかけて作った「久高オデッセイ」3部作が13年かけて完成したことが、島の人々の心と体を動かしているのだ。

「久高オデッセイ第三部風章」はとりわけ美しい。

映像の美しさと豊かさにかけてはピカ一。

そして、島の日常。

成長。

監督の大重潤一郎の息遣いが聞こえてくる映画だ。

海も空も「呼吸」しているが、この映画から強烈に監督の大重潤一郎の呼吸が聴こえてくる。

大重ドン、

おまはんの呼吸はたしかぜよ!

力強く、深いぜよ。

すごか~、この映画は。

おれっちは、泣けてくるぜ。

ようここまで辿り着いた、と。

大重は歌い切った。この「久高オデッセイ第三部風章」で。

悔いはなかんべ、同志・大重よ!

おいどんも、これで悔いはなか~!

昨日、朝10時過ぎから沖縄映像文化研究所を訪ね、いろいろと話をし、今後のことや島のことや、諸々の意見交換・情報収集と情報整理をし、最後に別れを告げようとした時、大重は不思議な行動を取った。

「カマっさん、その帽子と、ひまわりを取って。」と言うのだ。

それを渡すと、大重は「ヒマワリ少年」に「身心変容」した。

見事な変容であった。

「身心変容」しいのちの燃焼をひまわりで示す預言者大重潤一郎

「久高オデッセイ第三部風章」完成を祝う大重潤一郎と鎌田東二

その大重と、1998年からの伴走を確認し、祝った。

この世もあの世も「ひまわり」で「世直し」しようぜ! と。

一緒に作った「久高オデッセイ」3部作を持って。

檜林を行く頃に、いよいよ雨脚が強まった。

ケーブル駅を超えるとどしゃぶり。

視界も遮られるほど。

つつじヶ丘に到着して、お地蔵様の前で般若心経と各種真言。そして六方拝。

琵琶湖も大原の里も見えない。

本日のつつじヶ丘

本日の水井山

「身心変容」する水井山

雲に隠れて「身心変容」した水井山

水井山は瞬く間に霧に覆われた。

土砂降りでドブネズミのようになりながら、人工スキー場跡に行って、土砂降りの雨の中、バク転3回。

あぶね~よ。すべるよ。

ようやっと3回バク転し終えて、急ぎ、山を下りる。

山道が川のようになっている。

茶色い泥水が道の真中を塞いでいる。

泥の河のようになった比叡山道

さらに滝のように流れる山道もあり、ズブズブと底を歩いて渡った。

こんなん初めてやんか~。

滝のようになった道

足元に注意しいしい、山を下りる。

本日の森の妖怪君第2号

森の妖怪君もずぶ濡れ。

山道の水たまり

が、ところどころ、山道に大きな水たまりができているが、そこに空が映っている。

何とも神秘・幽玄である。

吾が体はもとよりびしょ濡れであるが、体を冷やさぬよう、「久高オデッセイ第三部風章」の最後のエンドロールで流れる新実徳英さん作詞・作曲の歌を1時間歌い続けた。

風の歌と土の歌が聴こえる

あの時の想い出が流れていく

空へ 海へ 時を超えて

たぶん、100回以上は歌ったであろう。

それによって、体は濡れて冷えに冷えたが、内臓は暖かかった。

「身心変容」に歌の効果は、抜群である。

ふもとに辿り着いて、鷺森神社遥拝。

その神鏡に・・・

本日の鷺森神社の神鏡

そこに映りしモノは???

▲目次

2015年6月23日 トム・ヘイスティングス:Re:theoriaからcontemplationへ ▲目次

鎌田先生

鋭いご質問ありがとうございました。暗示してくださったように、勿論「仏教もインド思想も、「テオーリア系」の哲学」と言え」ないと思います。しかし、インド思想と仏教を研究する僅かな専門家たちを除いて、 多くの場合今までにギリシャ的「テオーリア」のような概念か比較論をもってインド思想と仏教などを把握してきたと思います。その意味において、「身心変容技法研究会」の働きによって、英語圏、あるいはドイツ語圏などで使われている言語と思想範疇の限界が明確に指摘されると思います。従って、是非今後とも「身心変容技法研究会」の研究成果を海外までも発信する具体的な方法をご一緒に考え続けたいと思います。

私たちは、どしても自分自身か自分の同士たちの狭きレンズを通してのみ「未知なるもの」を見てしまう傾向の強い、厳しく制限された「群れの生き物」ではないかと思う。と同時に、世界平和を切望するものとして、教育界と学問界において、それぞれの文化(Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, North America, and Oceania)が作り出してきた思想とイデオロギー、またその文化間の交流に創造された「ハイブリッド思想とイデオロギー」を明確に発信する必要があると思う。世界史は、決して「戦争」、「政権交代」、「出来事と人物」の年表を教え学ぶことだけではないはずでしょう。

トム・ヘイスティングス

▲目次

2015年6月23日 鎌田東二:theoriaからcontemplationへ ▲目次

トム・ヘイスティングス様

ご教示、まことにありがとうございます。

確かに、プラトンやアリストテレスやストア学派は「テオーリア」の哲学ですね、基本的に。

新プラトン主義もその延長にあり、あらゆる「神秘主義」もその延長か周辺に発生したと思います。

それでは、仏教もインド思想も、「テオーリア系」の哲学と言えるのでしょうか?

contemplationとmeditationの区別を明確にするのも、「身心変容技法研究会」の役目だと思いますので、みなさま、どしどしご意見をください。

よろしくお願いします。

6・23 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月23日 鎌田東二:「Contemplative Pedagogy」(観想教育学) ▲目次

リンドバーグ様

貴重な情報、まことにありがとうございます。

「Contemplative Pedagogy」(観想教育学)とは、アメリカは進んでますねえ~。

日本は、禅宗系の学校ならばいざ知らず、公立学校ではなかなか難しいプラクシスです、今は。

しかし、将来的には変わるかもしれません。

本「身心変容技法研究会」などがその変化のきっかけを与えることができれば幸いです。

6・23 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月23日 トム・ヘイスティングス:Re:「contemplative」の問題 ▲目次

鎌田先生と皆様

観想(contemplation)という言葉は、ギリシャ語のtheoriaより発生した。いうまでもないが、theoriaはプラトンにおける中心的概念の一つである。初めて公共のゲームなどを傍観する客の行動に関して使われた名詞のようで、だんだんと哲学界において、ものをじっと眺める、深く考える、意識するという意味に発展して、キリスト教界において、contemplatio dei 究極的なもの(=神)を観想するという意味をも含むようになった。従って、ただ単に理知の動きみならず、感性、身体、魂をも包括して、豊かな背景を持つ概念になったと思う。

少なくても、今日の英語圏において、meditation 瞑想は、主に「実践」というより狭い意味を持っているではないかと思う。無論、ヒンズ教、仏教、キリスト教、あるいは宗教を強調しないmindfulness meditationなど、それぞれの独自の瞑想実践の伝統がある。

その関連から考えると、やはりcontemplation 観想は、「瞑想(meditation)」よりもより広い領域や経験内容を考えている」ことがあり得ると思う。

参考までに。

トム・ヘイスティングス

▲目次

2015年6月23日 スティグ・リンドバーグ:Re:「contemplative」の問題 ▲目次

鎌田先生、研究会の皆様、

お世話になります。京都大学のスティグ・リンドバーグです。

さて、下記の「MBSR, contemplative practice」のお話の関連で、わたくし自身が会員であるアメリカの「Association for Contemplative Mind in Higher Education」の事を参考にまで紹介させていただきます。右のURL: http://www.contemplativemind.org/programs/acmhe でHPにアクセスできます。この運動は、ここ凡そ10年間でこの会の趣旨である「Contemplative Pedagogy」が益々アメリカの隅々に注目を集めております。

取り急ぎご報告まで、失礼いたします。

スティグ・リンドバーグ

▲目次

2015年6月23日 鎌田東二:「contemplative」の問題 ▲目次

藤野正寛君

井上ウィマラ様

メール、ありがとうございます。

大変興味深い報告です。

「contmplative」の問題を別の観点から取り上げてみます。

この前、奥井遼君が一時帰国して「京都カンファレンス」が開催されました。

そこに、英国プリマス大学のトランズテクノロジー研究所の博士課程に所属している忠岡経子さんが参加してくれました。

忠岡さんは身心変容技法研究会の活動に興味があり、その「京都カンファレンス」の時にいろいろと話をしました。

忠岡さんはプリマス大学トランステクノロジー研究所(http://www.trans-techresearch.net/)にいますが、そこでは、Transdisciplinarity(超学際)という学術的方法で、「人間の心身と、それを映し出す媒体の 関係性」を研究しているようです。

主に映像学、メディア学、メディア・アーキオロジー、文化人類学、科学、医学、ホリスティックサイエンス など、学問の垣根を超えた知識の交流を図っているとのことです。

そのトランステクノロジー研究所を率いるマイケル・パント氏やマーサ・ブラスニッグス氏は、マサチューセッツ工科大学出版局発行の、芸術、科学、技術に関する学術論文雑誌「Leonardo Journal」の中の批評(Leonardo Rview)を監修しています。

忠岡さんの研究内容は認識における「共鳴」の役割についてですが、特に「観想的経験(Contemplation, contemplative experience)」を通してその役割を解明していくことにあることのことです。

問題は、その「Contemplation, contemplative experience」を忠岡さん自身は「観想的経験」として翻訳し、「瞑想(meditation)」よりもより広い領域や経験内容を考えているようです。

参考までに。

6・23 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月23日 井上ウィマラ:Re:Mind & Life Sumer Research Instituteのご報告 ▲目次

藤野さん

Mind&Lifeでの研修報告、ありがとうございました。

研究会の中のまる一日を瞑想実践に費やすということは

瞑想体験と、その体験に対する視座の持ち方がとても重要だということを

徹底的に確認して展開させてゆこうという表れだと思います。

表面的には同じような瞑想をしていても

個々人の中で展開するプロセスは千差万別でしょうから

その多様性と共通点から学ぶということですね。

contemplativeをどう訳すかに関しては、『瞑想する脳科学』を著された永沢先生の方が適任だと思いますが

実際的には、伝統的な瞑想実践を科学的かつ学際的なアプローチにどう落としこんでゆくかということでしょうし

meditativeではなくcontmplativeを選んだ理由も、そこら辺にあるように思います。

MBSRのカバットジンも「宗教」や「スピリチュアリティ」という言葉を排して、

瞑想と語源的につながりうる「全体性」や自然治癒力という概念で通しています。

contemplativeは、チョギャム・トゥルンパ・リンポチェのナローバ大学における70年代からの活動が一つの起源かと思いますが

永沢先生、いかがでしょうか?

ウィマラ

▲目次

2015年6月23日 鎌田東二:5月20日、世阿弥研究会覚書(藤木不二人記) ▲目次

皆さま

5月20日に開催した世阿弥研究会の覚書を藤木不二人君がまとめてくれたので、転送します。

6・23 鎌田東二拝

-------------------------------------

世阿弥研究会 平成27年5月20日(水)

講読範囲 : 『風姿花伝』 第七別紙口伝 (岩波文庫 p.102-105)再読

●用心

:怒りの風体には柔らかな心を、幽の物まねに強き理を。

…陰陽・バランス――外は陽なら、内は陰に。

…“丸ごと”ではいけない。

…足を踏み鳴らすときにも、強弱の“スキップ”を入れる

…単純になりすぎるのではなく、奥深さや謎を。

→「秘するが花」へつながる

・吉田神道

…陰陽に基づくシンプルなロジックだが、

カモフラージュのように、常に違うパターンを編み出していく

…神主が日々淡々と、精一杯務めを果たすことも肝要

・観世清和氏の『千手 郢曲之舞(えいぎょくのまい)』

(平成27年5月19日「多武峰 談山能」)

…立っているだけで感じられる、幽玄、優雅さ。

参考)

・多武峰とは

:大化元年(645年)、大化の改新の談合が行われた地

:御破裂山に藤原鎌足が祀られる

…御破裂山は、国家に大事あれば鳴動するという

…圧倒的な「場の力」。

…霊山の深みが感じられる。『翁』の詞章そのままの世界だった

●秘すれば花

「人に知らせぬをもて生涯の主になる花とす」

:秘すること自体に価値があるとする

…観客および商売敵の劇団に、自らのプレゼンスを示す必要あり

<秘すること>

・「隠すこと」を嫌う現代とのちがい

…現代はマニュアル化や公共性を求める

…中世は、油断が許されない状況

参考)

*『怨霊と鎮魂の日本芸能史』(井沢元彦)

…日本では、怨霊や戦没者を、善神に祀りあげる

…翁面にも、悪/鬼の側面がある

…金春流、観世流で鬼面が祀られている

cf.『明宿集』翁面と鬼面が一対のものである旨

*「生け贄」を引き受ける

:観世清和氏の“観世宗家は生け贄だ”ということば

…ヒトに祝福を与え、カミの呪術を引き受ける役割

→神職に関わる人の多くは、どうしても「引き戻されてしまう」。

→楽しまねば、生け贄にはなれない

→自らをカラッポにして、身も心も供えないといけない

→“この世”的な何かを捨てないといけない

<マニュアルがないこと>

・マニュアル化する「教え」とのちがい

…いまは何事も「教えるもの」でないといけない

…メソッドがあれば、それが金科玉条になってしまう

→理論ではなく、実践を重視

…仲間うちでの切磋琢磨、観察、そして応用力がつちかうもの

…想像力を、現場で“生かそう”とすること

・「メトーデがないこと」

:「日本の伝統は、メトーデがないことを特色とする」(三島由紀夫)

『第一章「こころの練り方」探求事始め その五 阿部公房と三島由紀夫を中心に』

(p14-15 鎌田先生 モノ学感覚価値研究 第9号)

…平々凡々とした積み重ねが、芸術の根本である

…修業を積んだのちに、頓悟するようなもの

→あらゆる審美眼、想定外に対応する臨機応変さが生まれる

cf.「月並み」としての文化(三島『文化防衛論』)

cf. 三島由紀夫の、古今和歌集への高い評価

…ダメな者はダメだと言い切ってしまう非情さ。

…“際限のないアールブリュット”

→ワンパターンの集積と、全体のダイナミックさ

cf.女面や扇にみる黄金律

cf.Dから始まる“身体の音律”

▲目次

2015年6月22日 藤野正寛:Mind & Life Sumer Research Instituteのご報告 ▲目次

鎌田先生 みなさま

こんにちは、京都大学教育学研究科の藤野です。

Mind & Lifeが6月12-19日にNY郊外で開催した、若手研究者向けのMind & Life Summer Research Instituteという学会に参加してきました。

とても多くの良い刺激を受けましたので、ぜひ皆さんと共有したいと思い、メールさせていただきます。

この学会は、”contemplative studies (contemplative neuroscience, contemplative clinical science, contemplative education, contemplative scholarshipを含む)”という、生まれて間もない分野を本格的に発展させることと、そのための若手研究者を育てることを目的として、この分野の最先端の情報提供、異分野の対話の重要性の理解の促進、contemplative practiceの実践を重視した内容となっていました。

具体的には、5日間、毎朝1時間のヨガと1時間の瞑想から始まり、R. Davidsonを始めとするこの分野の先駆的な研究者の発表やグループディスカッションの後に、1時間の太極拳と30分の瞑想で終わるというスケジュールでした。さらに3日目には聖なる沈黙の中で1日中瞑想をする日もありました。

今回の学会は12回目で、テーマは”Fear & Trust in Self and Society”でした。

テーマにSocietyというキーワードが含まれていることも影響しているとは思うのですが、アメリカの瞑想研究が、個人内の心身の健康の改善や増進というフェーズから個人間の関係性の改善や増進というフェーズへと移行していっていることを感じました。

それらの関係性に関連する研究者の発表では、「アタッチメント(愛着)」「マターナルデプリベーション(母性剥奪)」「闘争・逃走反応」といった概念をベースに、個人間や社会でより良い関係性を築くための瞑想の可能性について議論されていました。そのため、議論の対象となる瞑想も、集中瞑想や洞察瞑想ではなく、慈悲瞑想が中心となっていました。特に、このような慈悲瞑想を子どもの教育や愛着の育み直しにどのように活かせるかという議論などからは、井上先生がよく説明されている愛着理論と瞑想の関係について、本格的な研究が始まりつつあることを感じました。今までは、私の知る範囲では、子どもを対象とした瞑想研究は本格化していないように感じていましたが、今後このあたりの研究がMind & Lifeの周辺から続々と出てきそうです。

また今までは、瞑想の負の側面に関する研究がほとんどない状況でしたが、今回の発表で、瞑想の長期実践者60人を対象に、その危機的体験等を中心にヒアリングした質的研究が進められていることもわかりました。このあたりの内容は身心変容技法研究会のテーマとも直接関わってきますので、研究が発表されれば、その詳細も含めて瞑想の負の側面について報告したいと考えています。

またcontemplative neuroscientistを対象とした、R. Davidsonを囲むグループディスカッションが印象的でした。

そこでR. Davidsonは以下のような内容の発言をしていました。

・「Mind & Lifeの重要な使命の一つは、contemplative studiesを育てていくこと。」

・「contemplative studiesが重要となる3つのフィールドは、教育・ヘルスケア・職場である」

・「contemplative studiesを育てるために重要なことは、異分野の対話や協働である」

・「Mind & Lifeはそれらを繋げるための役割を担えるようになりたい。」

・「もしおもしろいアイデアがあったらどんどんMind & Lifeに連絡して欲しい。我々は、そうしたアイデアを持った研究者と瞑想実践のスペシャリストの橋渡しを進めて行く」

・ 「contemplative studiesのための研究の助成金にもぜひ申請して欲しい」

R. Davidsonの話しからも、今回の学会がそのようなcontemplative studiesを担う若手研究者を育てるとともに、それらの研究者のネットワークの形成を促進するためにあるのだということが伝わってき、Mind & Lifeがcontemplative studiesの発展をかなり戦略的に進めていることの凄みを感じました。

そのような中で、日本でも本格的にcontemplative studiesが発展していくためにはどうすればいいか考えるようになりました。

そもそもcontemplative studiesをどのように訳せばいいのか、contemplativeを瞑想という言葉にまで狭めていいのかどうか、あるいはもう既に適切な訳語があるのかが気になりました。このあたり、井上先生や永澤先生がどのように考えられているか、ご意見を聞かせていただけないでしょうか。

また日本では、Mind & Lifeが担おうとしている、異分野の対話や協働を支援する中心的な役割をどこが担うのか妄想していました。

特に今回の学会では、身心変容技法研究会とのシンクロのようなものを感じ、Mind & Lifeと身心変容技法研究会のコラボレーションなどがおきたら面白いなと妄想がふくらみました。

▲目次

2015年6月21日 鎌田東二:水谷神社の白漆喰磐座の白と波 ▲目次

津城寛文様

もっともなご指摘、まことにありがとうございます。

いずれにしても、「白」であることの呪術性と象徴性は際立っていることは間違いありません。

それは、津城さんも指摘されているように、「波」の白でもあり、またその形状が一個の垂直物の造形でない理由は、そこが大地の海、波の上、波の表現でもあるからではないでしょうか?

建御雷神が出雲の稲佐の浜で十握剣を抜き、その剣を『波』の上に逆樣に刺し立てその切先に安座をかいて座って大国主神に問うたその海の白波を表現していると考えられます。

また、元々の磐座の形状が水晶群のような小突起状態であったということもあるかもしれません。

もちろん、地質調査をしなければわかりませんが、その磐座の露頭の地面下部にどれほどの大きな岩石があるのか、またその岩石が何石なのかが解析される必要がありますが、それは不明です。

6・21 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月21日 鎌田東二:6月21日(日)久高島での『久高オデッセイ第三部風章』初上映会報告 ▲目次

みなさま

本日、久高島で『久高オデッセイ第三部風章』を初上映しました。

本日の沖縄

島に到着して、比嘉真人助監督たちと久高殿に向かい、一升瓶二本を熨斗紙に包んでお供えし、心からの感謝と完成の報告をしました。

そして、14時きっかりに法螺貝を吹いて場を浄め、盛り上げ、大重潤一郎監督と「久高オデッセイ」三部作のことを説明し、比嘉真人助監督がいなければこの作品が完成しなかったことを伝え、比嘉助監督を紹介。

上映会前に正装の比嘉真人助監督と

そして、石笛を奉奏して、さらに場を浄め、上映が始まりました。

観客は80人を超えていました。

時々笑い声や驚きの声が上がりながらのあっという間の1時間35分でした。

終了後、少し補足説明し、比嘉真人助監督からも話をしてもらい、島の方々の感想を聞きました。

真先に、久高中学校の社会科の宮良先生が発言してくださいました。

興味津々で発言者の宮良先生を振り返る中学生たち

感動を真先に伝えてくれた宮良先生

「久高中学校の教員をしていて本当によかった!」と熱情を込めて話をしてくれました。

映画を本当に感動したと。島よさを再認識したこと、子供たちのこと。さまざまなことが映像を通して染み入るように入って、心の底から感動したと語ってくれました。

次に並里さんの感想をお聞きしました。1部から3部まで並里さんは追い込み漁の場面やテーラガーミの祭りなど印象深い場面で登場してくれています。

並里さん

「子供が1部、2部、3部と出てきているが、このような映画の形で子供の成長を確認できて嬉しい。すばらしい映像だった。三部作を完成させてくれて大重監督にありがとうとお礼を言いたい」とも語ってくれました。

かつて

「モノ学・感覚価値研究会」の「研究問答」<2011年6月10日 鎌田東二:東山修験道その108 久高島の老人介護と久高小・中学校>

にわたしはこう書きました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

並里さんは、若い頃、神奈川県の寒川町で仕事をしていたが、28歳で地元の久高島にUターンし、農業で島を活性化しようと頑張った。ニンジン畑を作り、換金作物となるニンジンを育て始めたのだが、その時に、島のオバアたちに大変お世話になった。が、オバアたりの足が悪くなったりして、だんだん歩けなくなるオバアが増えてきた。それを見ていて、何かしなければと思っていた。それが、平成15年に離島支援活動が始まった時、ワーキンググループを作り、老人介護のボランティア活動をするきっかけとなった。そして2002年に、クバの里という老人介護ボランティア組織を作って活動を始めたという。

並里さんの話に看護大学4年生の16名の学生が次々に質問していく。時々、大川先生がコメントを挟む。「島嶼看護」の現地実習授業としてはいろいろと実態を知る良い機会となっただろう。

昼の12時、大重潤一郎監督が久高フェリーに乗って単身渡ってきた。右半身が不随状態に近いにもかかわらず、一人でフェリーに乗って電動車いすの愛車に乗って颯爽とやってきた。「オオシゲさ~んNNN!」と声をかけると、やすやすと30度を超す真夏並みの炎天下大重さんが振り返って「おおっ!」とにっこり笑う。

島の郷土料理店「とくじん」で沖縄そばをすすりながら、打ち合わせ。13時に留学センター代表の坂本清治さんとわれわれ4人で、南城市立久高小・中学校を訪ねることになっている。

13時に久高小・中学校に着く。明るい。暑い。きれい。まだ建って2年も経っていないらしい。10日ほど前の台風でずいぶん木が倒れたり、被害がひどかったようだが、それもきれいに片付けられている。

校長室に招かれた。歴代校長の額写真が壁の上の方に飾られている。20人以上はいる。そこに、今年の4月から新任で、兼島景秀校長先生が赴任してきた。兼島校長はこれまで30年以上の教員生活の半分近くは離島での教育活動に従事してきたそうだ。宮古島にも、八重山諸島の新城島にも行ったことがあるという。その間、家族と離れて単身赴任だから、大変だったに違いない。おかげで、一人で何でもできるようになったと明るく笑う。

久高小・中学校は、全校生徒37名。その中で、坂本さんが運営する山村留学センターの生徒が15名。日本各地から久高島にやってきた中学生たちがいなかったら、この久高中学校の存続も危うかった。廃校の危機寸前までいったそうだが、ちょうどその時、タイミングよく坂本さんが島に入ってきて、受け入れられた。

しかし、この10年の間にいろいろと厳しい出来事もあった。そんな中で、坂本さんたちも、留学センターの生徒たちも、本当によくがんばったし、島の人たちもあたたかく見守ってくれた。細かく見ていけば、さまざまな軋轢や対立や齟齬も生んだことだろうが、しかし、今では、留学センターは久高島にはなくてはならない立派な一本の大木に成長している。すばらしいことだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

その留学センター長だった坂本清治さんも、この時の兼島景秀久高小中学校長先生も今はいないけれども、島のいのちと精神と小中学校と留学センターは今も力強く呼吸しています。

そのことを感じるような久貝悦子久高小中学校長先生のお話がありました。久貝校長先生は宮古島の狩俣生まれとのことですが、「映画を観ていて、ふるさとの宮古島に帰りたいという気持ちが沸き起こってきました」と感想を述べてくれました。

上映終了後、久貝悦子久高小中学校長先生のお話

また、一人一人の中学生全員と小学生1人から感想を聞きました。

特に最後に話をしてくれた中学校3年男子の生徒はここに来たばかりだが、久高島のよさを一杯感じ、すばらしいところであり、すばらしい映画だと本当に感動したと心を込めて力強く話してくれました。

1部から3部まで映画にも何度も登場してくる「久高島のタゴール」こと内間豊さんは、「主演男優賞を受賞した内間です」と冒頭で笑わせながらも、「大重監督とのこの12年のことを思うと・・・」、と込み上げてくる涙を抑えることができず、その感動を伝えてくれました。

「子供の未来と島の行方と招待を確認したように思いいます。大重さんの最後のメッセージだろうと受け止めました。島が変わっていっても、しかし、受け継がれています。大重さんがニライカナイがこの島だと言ったことにグッとしました」と語ってくれました。

主演男優賞? 内間豊さん

また、1部から3部まですべてに登場する神女(カミンチュ)の真栄田苗さんも、この「第三部に至って、神女という立場からいろいろと大重監督に注文したり、アドバイスしたりしてきたことがみない着て、活かされて、第三部に昇華されている。ようやくここまで出来て、有難く、嬉しい」と神女の立場を代表して感想を述べてくれました。

ヤンバルから来たムーミンさんにも感想を語ってもらいました。ムーミンさんはウチナーグチで挨拶とその感動の感想を語ってくれました。

スタッフの方からも、岡野恵美子さん、伊豆有加さん、弟の伊豆和さんに挨拶してもらいました。

最後に、これからの上映活動などの予定や計画などを話し、7月末にNPO法人東京自由大学の夏合宿で三部作全上映、9月11日から15日までの京都大学ポケゼミ「沖縄・久高島研究」のゼミ生10名ほどで久高大運動会参加と合宿をする時にも第三部を上映するという予定を伝え、今後の上映活動などでぜひご支援・ご協力いただい気体とお願いしました。

帰りがけにみなさんが口々に「よかった」と言ってくださり、スタッフ一同、大いに感激し、励まされました。

宮良先生はお子さんともどもわたしのところに来てくださり、「この映画を観たら、いじめもなくなります!」と心を込めて言ってくれました。

まったく同感です。全国の小中学校でも「久高オデッセイ」の上映活動をしていきたいと思います。

そして、島を後にし、沖縄映像文化研究所に来て、今晩は感想を述べ合いながら、完成と上映会大成功のお祝いをしようと準備を始めた途端、そこに宮良先生から電話で大重さんに熱い熱い感動の声が届きました。

宮良先生、本当に、ありがとうございました!

心より感謝申し上げます。

まずは取り急ぎご報告まで。

6・21 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月21日 木村はるみ:Re:春日大社の磐座呪術 ▲目次

鎌田東二先生

お返事ありがとうございました。

6月14日は他の行事と重なり、残念ながらレッド・カマタのレクチャーを聴くことができませんでした。(儀式音楽研究に行っておりました。)

火山研究室は地震・津波研究室ともつながっていると聴いております。(他大学ですが)

人智を超える現象(自然現象)と神社神道が呪術生によってつながっていることは、

興味深い事です。古代の叡智は災害に対処すべく地上世界に何かしらの痕跡を付けたとも言えます。白磐座の神話的根拠にも科学の裏付けが来る日もあるのではないでしょうか。

祇園祭の発生も貞観の大地震後の疫病退散にあったかと思います。

白磐座の呪術性の(現状での)科学的根拠を問われれば、まだ何も言えませんが、

6月の始めに研究室で鎌田先生にこの話をした際に、

真っ先に先生は、漆喰で塗り固めたら力を封印しているではないかという意味のご発言をしておりました。ただ、とてもお忙しくて話はそこまででした。

その時の先生の真剣なお顔が印象的です。

実際にどのような効力があるのか、何に向けられて、いつ誰が決行したのかわかりませんが、かなり人為的な仕掛けであり、その舞台裏的な事実を平成27年に公開する意味は大きいかと思いました。

鎌田先生の神話的解釈は素晴らしいです。

神道学者、古事記研究者ならではの切れ味に感動いたしております。

これからもご教示よろしくお願いいたします。

まだまだ、偶然の織り成す必然の課程におりますが、

シンポジウムを休んでまで行った儀式音楽研究は大変興味深いものでした。

東京で開催された研究会でしたが、

演奏者は京都左京区鷺の森神社のすぐ近くのご出身でした。

これも何かのご縁かと思っております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

6.21

木村はるみ

▲目次

2015年6月21日 津城寛文:Re:春日大社摂社・水谷神社の白漆喰磐座について ▲目次

鎌田先生

久高島行でお忙しいところ、ありがとうございました。

神典のイメージを踏まえた、見事な推察で、下記のサワリのあたり、ご説のとおりと思います。

「白」はまずは神話との連想で、氷の色、剣の刃の輝きで、純白の絶対さと重なっているようです。

絶対さは、真っ黒でも、真っ赤でも、表現できますが、ここで純白になっているのは、神話の色の

強烈な反映でしょうか。

水谷神社の重要な位置付けは、北西、魂の流れてくる方向ということで、よくわかります。

納得しながら読んでいて、新たに湧いてきた疑問は、なぜ1本の純白の氷の剣を垂直に造形せず、

多数の角柱が、泡立つ波のように、ざくざくとした水晶のように、乱雑に置かれているのだろうか、という

ことです。荒々しい力の表現なのか、生まれたての未定形の状態なのか・・・・などなど、勝手な想像を

しておりますが、またゆっくりとされたときに、お考えをお聞きしたく思います。

津城拝

信仰の根幹にあるのは「国家鎮護(国家守護)」の思想と呪術的な思考

こうして、タケミナカタが「力くらべ」をしようとタケミカヅチの手を取ると、それは「氷」のようでもあり、また「剣の刃」

そのタケミカヅチが剣の上に乗ってこの国を絶対守護している姿をこの「白漆喰磐座」は象徴しているのではないか。

「神話的圧力」をかけて中臣―藤原氏が国を統治していることをこれは示しているのではないか。

「白漆喰磐座」の「白」はそのような絶対圧力の呪力である。

摂社の水谷神社ですが、春日大社の北西にあって、その北側に水谷川が流れています。

▲目次

2015年6月21日 鎌田東二:春日大社摂社・水谷神社の白漆喰磐座について ▲目次

追伸

以下の写真は春日大社本殿奥の白漆喰磐座ではありません。特別公開されている本殿奥は写真撮影が禁止されているので、それを拝観は出来ても、写真を撮ることはできません。

なので、いつも参拝可能な春日大社の摂社の水谷神社の白漆喰磐座を観ていただいて、類推するほかありません。

さてその春日大社摂社の水谷神社ですが、「水屋神社」と書くこともあるように、まさに「水谷」の地形にあって、「水屋」のように鎮座されています。

祭神は、素盞鳴命(すさのをのみこと)・大巳貴命(おおなむちのみこと)・奇稲田姫命 (くしいなだひめのみこと)です。

春日大社の北西にあって、その北側に水谷川が流れています。

「長承注進状」に、「自御宝殿観方三町去字水谷明神(所謂牛頭天皇也)」とあり、「牛頭天皇=スサノヲ」とされているわけです。つまり、災難除けの神様ですが、その災難除けの神様の本殿真下に「白漆喰磐座」があることの意味はまさに「鎮護」であると考えます。

また、「先規録」(大和志料)には、承平4年(934年)6月に、興福寺僧円如が祇園天神堂から勧請したとしますが、春日大社の方では逆にここが「元祇園」、つまり京都の祇園社=八坂神社の元の神社であると言っています。

かつて、毎年4月5日の例祭「鎮花祭」に「春日禰宜」が神事能を奉仕していたと言われ、「水屋能」と呼ばれていたようです。

大変興味深いですね。

牛頭天王とスサノヲと大物主―オホナムチ(大穴持)―大国主神連関が。

益田勝実『火山列島の思想』(竹馬書房、1968年)によれば、オホナムチ=大穴持神は「火山の神」「火口の神」です。

6・21 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月21日 鎌田東二:春日大社の白漆喰磐座について ▲目次

みなさま

春日大社の白漆喰磐座について、考えるところを記してみたいと思います。

美術史家の秋丸知貴氏が以下の写真(水谷神社本殿下の白漆喰磐座)を送ってくれましたので、貼り付けます。

春日大社摂社水谷神社白漆喰磐座(撮影:秋丸知貴氏)

秋丸君、写真、ありがとう。

さて、春日大社の信仰の深奥に何があるのか、今回の特別公開でまったく新局面が切り出されたと思う。

これは、神社信仰、特に伊勢の神宮や出雲大社や春日大社など特別の性格や社格を持つ神宮神社の根幹にあるものを示唆していると思う。

大変興味深く重要である。

わたしは、その信仰の根幹にあるのは「国家鎮護(国家守護)」の思想と呪術的な思考ではないかと考える。

とりわけ、「白漆喰磐座」が第一殿と第二殿の「間」に磐座があることが極めて重要だ。

それを、わたしは、『古事記』の「神之子建御雷之男神・・・「恐之仕奉然於此道者僕子建御雷神可遣」乃貢進尓天鳥船神副建御雷神而遣。是以此二神降到出雲國伊那佐之小濱而拔十掬劔逆刺立于浪穗趺坐其劔前問」とある、天鳥船神と建御雷神が出雲の稲佐の浜で十握剣を拔いて波の上に逆樣に刺しし立てその件切先に胡坐をかいて座って大国主神に問うた、いわゆる「国譲り」神話に関わる磐座=「十掬劔」と解釈し、春日大社で国家安泰を願ったものと考える。

もちろん、神話も磐座もさまざまな理解や解釈が可能なので、これが正しいかどうかはわからない。

しかし、この第一殿左の磐座が「国家鎮護」に関わることは間違いないのではないか。

春日大社第一殿には「国譲り」の立役者の建御雷神(たけみかづちのかみ)が祀られている。

タケミカヅチは、国譲り交渉で最高最大の力を発揮する。

その「国譲り」神話は『古事記』にしか記載されていないのだが、最初に国譲り交渉を命じられた「天菩比神」は大国主神の元に赴いたものの3年もの間まったく復奏せず、媚びへつらった。続いて、「天若日子」が下されるが、大国主神の娘の下照姫と結婚して懐柔された。

そこで天の神々は相談して、天の安河の河上の天の岩屋にいる天のおいでになる「伊都之尾羽張神(イツノヲハバリノカミ)」「建御雷神(タケミカヅチノカミ)」に白羽の矢が立った。

こうして、天鳥船の神とタケミカヅチの神が出雲の国の稲佐の浜に降りつき、そこでタケミカヅチは十握の剣を抜いていて波の上に逆樣に刺し立て、なんと、その剣の切先に悠然と威嚇的に安座をかいて大国主神に、「我は、天照大御神、高木神の命を受けてやってきた。汝が統治している葦原中国は大御神様の御子神様の統治すべき国であるとの命令であるが、如何?」と問うたのである。

この「国譲り」交渉の威嚇的な凄みはまことに強烈である。

これに対して、大国主神は不思議なことに、子神の事代主神(美保神社の祭神)と建御名方神(諏訪大社の祭神)に聞いてみると返事をし、事代主神はこれを承服するが、タケミナカタは言うことを聞かないので、タケミカヅチと一騎打ちとなった。

こうして、タケミナカタが「力くらべ」をしようとタケミカヅチの手を取ると、それは「氷」のようでもあり、また「剣の刃」のようであった。そこでタケミナカタは恐れおののき退くと、タカミカヅチがタケミナカタの手を取り、若い葦を一掴みで掴みひしい、投げ捨てたので、「諏訪一大事」と、タケミナカタは逃げて逃げて逃げて逃げたのだった。

そしてついに、信濃の国の諏訪の湖のところまで来て、捕まって殺されそうになったが、「わたくしを殺さないでくれ。今後一切この地から出ず、父神大国主神の命に背かないから。この葦原中国は天照大御神の御子神様に獻上しますから」と言って、絶対服従を誓った。

このようにして、「国譲り」の交渉は威嚇的な言葉と力較べで成立したのだが、どのように考えても、この「国譲り」というものが圧倒的に不平等条約的で理不尽で腑に落ちないのである。

だが、『古事記』の最大のクライマックスはこの「国譲り」神話であった。

そこで、一方の主役がタケミカヅチである。

そのタケミカヅチが剣の上に乗ってこの国を絶対守護している姿をこの「白漆喰磐座」は象徴しているのではないか。

「神話的圧力」をかけて中臣―藤原氏が国を統治していることをこれは示しているのではないか。

「白漆喰磐座」の「白」はそのような絶対圧力の呪力である。

そのように考えたのだがいかがであろうか?

6・21 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月21日 鎌田東二:春日大社の磐座呪術 ▲目次

木村はるみ様

京大の「レッド・カマタ」こと火山学者・地球科学者の鎌田浩毅氏が言うように、すでに「大地動乱の時代」に突入していますが、そのような時代に「白漆喰磐座」が特別公開されたことの意味・意義は多大なものがあると考えています。

春日信仰の根幹にある呪術性を感じます。

6・21 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月21日 鎌田東二:春日大社の白漆喰磐座 ▲目次

津城寛文様

メール、ありがとうございます。

確かに梅原猛先生であれば、さぞかし想像の翼を膨らまし、法隆寺の秘密を解いた『隠された十字架』のような推論をされるかもしれませんね。

この「白漆喰」は、20年ごとの式年造替で塗り替えられ、新たに塗り固められていると思います。

梅原古代学ならどう解くか、興味津々ですが、わたしは別送メールのように解釈していますので、読んでください。

「孫のような子」が授かった知人が沖縄・久高島にいます。彼は64歳で女の子を授かりました。

そのことが、大重潤一郎監督・鎌田東二製作『久高オデッセイ第三部風章』に描かれています。

その久高島での初上映と情報収集と意見交換のために沖縄・久高島に向かっている真最中で、京都から神戸に向かう電車の中です。

6・21 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月20日 木村はるみ:Re:春日大社の磐座拝観 ▲目次

鎌田東二先生

素晴らしいお写真をどうもありがとうございました。

神と向かい合う姿勢なくしては撮れない写真ばかりでした。

さすが鎌田先生です。脱帽です。

私は4月29日の「大和舞」と「東遊び」の行われた日に拝観いたしました。

舞の感動よりも、ご本殿裏の緑の格子の奥にひっそりとご鎮座している

真っ白な磐座を見せていただいた感動は、以下の先生の感動と同じです。

「神話」という言葉よりも「科学」という言葉が相応しいような秩序と構造とシステムが備わっているような。

春日大社はずっとこんな白磐座を隠していたのか?

それが一般公開されたことの「日本的霊性」の覚醒の意味・意義・役目を強烈に感じた。

よくぞ一般公開に踏み切ってくださった。

その際は、ご本殿の土台が傾斜のままに作成されていることなどの講義もありました。

確かに、何か大きな決断を感じました。

これは、先日、出雲大社に参拝に行った時にも感じました。

まるで長い眠りから覚めたような息づく大社は力に満ちていました。

日本の神社が本来の力を示し始めたのでしょうか。

火山の噴火の連続にしても、日本列島に何か起こっていると感じられました。

木村はるみ

▲目次

2015年6月20日 津城寛文:Re:春日大社の磐座拝観 ▲目次

鎌田先生

何度か、写真無しの報告があり、?と思っておりました。今回は、休み返上で

観光地と思っていた春日大社の、奥の姿を垣間見させていただき、ありがとう

ございました。

この「白漆喰の磐座」のことは、はじめて聞きました。もちろん見るのは写真も

はじめてです。角がとれていないようですから、またいくら漆喰とはいえ真っ白

ですから、それほど古くはないようですが、これは一定期間ごとに、作り変える

のではないかとも思います。

梅原猛さんが、何か書いているのかどうか、読み直すときは気を付けたいと思いますが、

梅原流にいえば、不比等があれこれ仕掛けた可能性もあり、文字に残らない呪術の網が、

張りめぐらされているかもしれません。

歴史小説家が、想像を膨らませて、謎解きをすると面白いのでは。

余談

子授け石の霊験あらたかで、鎌田先生が孫のようなお子さんを作られるのを期待して

おります。

津城寛文拝

▲目次

2015年6月19日 鎌田東二:7月5日(日)『久高オデッセイ第三部風章』初上映会のご案内 ▲目次

みなさま

7月5日(日)に東京両国の劇場:シアターΧ(カイ)で、大重潤一郎監督作品『久高オデッセイ第三部 風章』初上映会をします。

ぜひ大勢の方々にご案内いただき、観に来ていただきたお願い申し上げます。

すばらしい作品になっています!

---------------------------------------

特別企画 『久高オデッセイ第三部 風章』完成上映会&シンポジウム「大重映画と『久高オデッセイ』が問いかけるもの」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『久高オデッセイ第三部 風章』

2015年7月完成、今回初上映

製作:鎌田東二、監督:大重潤一郎

音楽:新実徳英  、ナレーション:鶴田真由

、ナレーション:鶴田真由

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月5日(日) 10:00 ~ 17:30

場所: シアターΧ(カイ)(墨田区両国2-10-14 両国シティコア)

プログラム:

午前 10:00「久高オデッセイ第一部 結章」(2006)上映、11:30「久高オデッセイ第二部 生章」(2009)上映

午後 13:30「久高オデッセイ第三部 風章」(2015)上映、15:45シンポジウム「大重映画と『久高オデッセイ』が問いかけるもの」

参加費: 午前 2000円、午後 2500円、通し 3000円

パネリスト:

島薗進(『久高オデッセイ第三部 風章』制作実行委員会副実行委員長、東京大学名誉教授・上智大学グリーフケア研究所所長・宗教学)、今年度東京自由大学島薗ゼミ「現代人とスピリチュアリティ」講師

新実徳英(音楽家・作曲家・桐朋学園大学院大学教授・『久高オデッセイ第三部 風章』作曲・音楽)

堀田泰寛(映画カメラマン)

阿部珠理(立教大学教授・アメリカ先住民研究)

宮内勝典(作家、大重潤一郎とは高校時代からの親友)

司会: 鎌田東二(『久高オデッセイ第三部 風章』制作実行委員会副実行委員長、京都大学こころの未来研究センター教授・NPO法人東京自由大学理事長・宗教哲学・民俗学)

◆ 大重監督、パネリストについて

【要予約】

参加を希望する方は事務局へ予約してください。

予約の際には受講日、カリキュラム名、午前・午後・通し、氏名、一般・学生・会員の別、さらに会員以外の方は電話・FAX・住所をお知らせください。

予約した方は参加費を郵便振替にて送金してください。

口座記号番号: 00100-8-500353

加入者名: NPO法人東京自由大学

入金確認後チケットを郵送します。

◆ 「久高オデッセイ第三部 風章」のサイト

---------------------------------------

わたしは、この映画の製作担当です。

第一部、第二部、第三部、それぞれの要点と要約を簡単にまとめます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

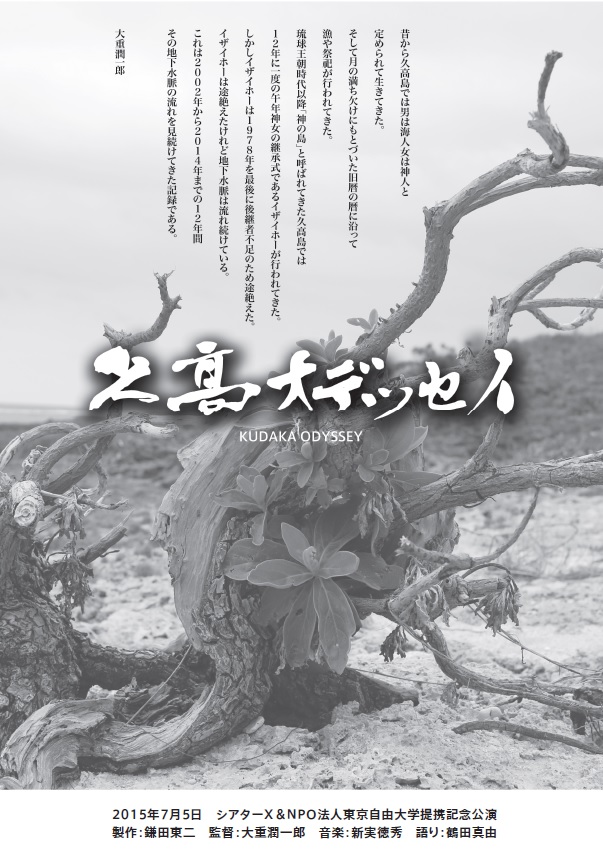

2002年、大重潤一郎は、比嘉康雄の遺志を受け継ぎ、久高島の基層文化を記録するために、那覇及び久高島に移住し、沖縄映像文化研究所を設立して、「神の島」と呼ばれる久高島を撮影記録し始めた。

長篇記録映画『久高オデッセイ』は、「神の島」と呼ばれてきた久高島の祭祀=祈りと生活=暮らし(漁労・農耕など)を島の自然風土の中で繊細・丁寧にドキュメントしている。

久高島を12年間にわたって記録する『久高オデッセイ』(三部作構成)は大重映画の到達点であり集大成であり、前任未踏の「沖縄文化論」でもある。

大重は鹿児島県坊津出身であるが、父祖の代から海の民として生まれ、育ち海に生きる人々に共感を示し、プロダクションも「海プロダクション」と名付けて活動してきた大重の映画人生にとって、『久高オデッセイ』三部作制作はその集大成として必然的な帰結であったと言える。

「第一部 結(ゆい)章」は、2002年から2006年まで撮影された映像を元に、2006年、国際宗教史宗教学会の学術大会において初上映された。久高島の祭祀と生活、日常(ケ)と非日常(ハレ)の両方を追いかけながら、島の年中行事の記録とともに、特に男性漁労祭祀の中心人物であった「ソールイガナシー」と呼ばれる男性最高神役福治さん(71~2歳)の退任を記録している点で特色がある。

「第二部 生(せい)章」は、2006年から2008年まで撮影された映像を元に、2008年6月に東京大学理学部小柴ホールで行なわれた〈東京自由大学設立10周年記念特別行事〉「地球温暖化防止シンポジウム~地球温暖化―宇宙からの視点」シンポジウムで初上映された。第二部の特色は、「ハッシャ(法者)」と呼ばれる島の男性役職が定まり(ハッシャ代行の一人は第三部の副主人公的な内間豊さん)、「イラブー漁」と「イラブ燻製」が始まったことと、イザイホーによって「神女」(カミンチュ)となった女性神役3人(4人だったか?)の定年(70歳)による退任儀式「フバワク」が行なわれたことの記録である。

「第三部 風(ふう)章」は、2012年から2015年1月まで撮影された映像を元に制作され、2015年6月21日(日)に久高島で初上映、同7月5日(日)に東京両国の劇場シアターΧで一般初公開される。第三部の特色は、第一に島に誕生した内間豊さん(第二部のハッシャ代行)と映子さんの長女内間菜保子ちゃんの誕生と西銘亜希さんという「ファーガナシー」の魂を受け継ぐとされる若い神女(カミンチュ)の誕生である。二人の若い女性のいのちがどのように島の未来を変え、つなぐ力になるか、希望と期待と光明とともに映画は閉じられる。また、久高島を訪れた船上生活を営む谷龍一郎一家の暮らしぶり、ライフスタイルについての映像も、この「久高島オデッセイ」三部作と言う「海の映画」の核心を衝いている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以下は、一昨年、京都大学で、「久高オデッセイ第二部 生章」上映会を行なった時の案内文です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大重潤一郎監督映画『久高オデッセイ 第二部 生章』(2009年)上映にあたって

大重潤一郎(1946~)の記録映画「久高オデッセイ 第二部 生章」(2009年製作)は、縁あってわたしが製作を担当しました。

久高島は、沖縄本島東北部に浮かぶ人口200名ほどの大変小さな島ですが、琉球王朝時代から「神の島」として、東方ニラーハラー(ニライカナイ)信仰を保持してきた島です。そこでは、12年に1度、午年に神女(カミンチュ)になるための儀式イザイホーが行なわれてきましたが、1978年以降、その伝統も途絶えています。来年2014年はその午年に当たりますが、イザイホーが行なわれるかどうか、不明です。

大重潤一郎は、2000年に「縄文」(福井県三方町縄文博物館常設展示映像)と「原郷ニライカナイへ―比嘉康雄の魂」、2001年に「ビッグマウンテンへの道」(ナレーション:山尾三省)を発表し、それを「古層三部作」を名付けました。その後、大重は沖縄に移住して、故比嘉康雄氏の遺志を受け継ぎながら久高島と那覇市に住み着いて「久高オデッセイ 第一部」の製作に取りかかりました。

が、2004年10月に脳内出血で倒れ、再起不能の状態にまで追い込まれながらも、激痛に耐えつつ、半身不随の体に鞭打ち、2006年に「久高オデッセイ 第一部 結章」を完成させ、さらに2009年に「久高オデッセイ 第二部 生章」を完成。2015年には「久高オデッセイ 第三部 風章」を完成させる予定です。その第三部の製作も縁あってわたしが担当することになりました。

大重は、デビュー作「黒神」(1970年/75分)から、「大阪のチベット」と呼ばれた能勢町のミサイル基地建設の反対運動を記録した「能勢~能勢ナイキ反対住民連絡会議」(1972年)などを経て、「水の心」(1991年/30分)、「風の島」(1996年/45分)、「小川プロ訪問記」(2001年/62分)など、次々に自然と人間と文明との葛藤と調和への希求を描く記録映画を発表し続けてきました。

その大重潤一郎が満身創痍の身心に鞭打って完成させたのが、今回上映する「久高オデッセイ 第二部 生章」になります。そこには、大重の「いのちの唄」が詠唱されています。映像の詩人にして気配の魔術師、大重潤一郎のその「いのちの唄」をお聴きください。

2013年10月9日 鎌田東二記

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なにとぞよろしくお願い申し上げます。

6・19 鎌田東二拝

▲目次

2015年6月18日 鎌田東二:春日大社の磐座拝観 ▲目次

みなさま

本日、春日神社を参拝しました。

すごかったです。

ご一読を。

6・18 鎌田東二拝

-------------------------------------

2015年6月18日

今日は京都大学創立記念日。大学は休みだが、吾が活動に休みはない。

とばかりに、なぜか、春日大社フォールドワーク。

春日大社は本年第60次式年造替に入り、4月1日から6月30日まで普段は禁足の「後殿」を一般公開しているのだ。

それを拝観することなしに春日大社を語ることはできないと思い、遅まきながら、大学創立日の休みの日に春日大社を参拝・拝観・フィールドワークすることと相成った。

叡電、京阪、近鉄を乗り継いで近鉄奈良駅に到着。

そこから東の春日大社まで歩いたが、これが予想外に遠く時間がかかった。駅から社務所まで優に30分はかかっただろう。

春日大社参道

春日若宮祭御旅所

昨年末の12月17日、このお旅所の前に立っていた。春日大社若宮祭おんまつりを見学・観賞したのだった。

おんまつりは、美しい。幽玄そのものだ。そして厳かで、100人以上の神職が「オーッ!」と野太い警蹕をかけながら還幸する時など、震えるような戦慄を覚えた。

この底深さ。

厳かさ。

とりわけ、「細男」の舞と楽の呪術性には衝撃を受け続けている。この下手さ加減は尋常ではない。ほとんど現代音楽、アヴァンギャルド、パンクだ。

だが今は、その祭りの痕跡もない。ただの空き地が広がっているだけ。一夜限りの華やかなる祭礼の夜を待っているだけ。

春日大社参道

参道には大勢の外国人観光客がいた。鹿を手名付けている人も。怖がっている人も。

春日の鹿は神様のお使いである。

参道

本殿に近づいていく。

春日大社楼門

楼門前に修学旅行の中高生が記念写真などを撮っている。

春日大社拝殿

拝殿前でも神妙に由緒に耳を傾けている高校生がいる。

その拝殿前まで行って、巫女さんに訊ねて、社務所を探した。

社務所に着くと、春日大社教化部教化課長の中野和正権禰宜さんが出迎えてくれる。

そこからずっと密着3時間、中野権禰宜が案内説明してくれた。

ありがたい。

まず、「後殿」の参拝と拝観であるが、愕然とした。

春日大社の信仰とは何であるか、根本から覆されるような事実の開示。

それは「後殿」に祀られている五殿の神々も不思議であるが、それ以上に、タケミカヅチの神(鹿島神宮の主祭神)を祀る第一殿とフツヌシの神(香取神宮の主祭神)を祀る第二殿との間にある、真っ白の磐座群に圧倒される。

こ、これは何だ!

いったい、なぜ、ここに、これが?????????

その小さなオベリスクのような、水晶体のような、白漆喰に覆われた白磐座が放つ謎の神秘力。

「細男」を初めて観た時と同じくらいの愕然とする衝撃を受けた。

理解不可能な形態。

呪術的であるが、不思議な美しさを帯びている。

底力を秘めて、梃子でもそこを動かんと不動の姿勢と沈黙を保っている。

汝よ、いつからそのお姿でそこにおわすのか!?

神というよりも「宇宙との交信」を感じる。

あるいは、大地と天空を通じさせる伊勢の神宮の「心御柱」とは別種の「霊柱」か?

この不思議な宇宙空間性。そして、無時間性。

「神話」という言葉よりも「科学」という言葉が相応しいような秩序と構造とシステムが備わっているような。

春日大社はずっとこんな白磐座を隠していたのか?

それが一般公開されたことの「日本的霊性」の覚醒の意味・意義・役目を強烈に感じた。

よくぞ一般公開に踏み切ってくださった。

ありがたい。

これを拝することができただけでも、今日ここに来た甲斐があった。

中野権禰宜さんにお願いして、その白磐座に感応道交するように祓詞奏上後石笛と横笛を奉奏させていただく。

心を込めて。魂を込めて。全身全霊で。こんな機会は2度とないのだから、と。

興奮冷めやらぬこの時空。

第一殿の後ろに栗栖神社。

第二殿の後ろに海本神社。

第三殿の後ろに杉本神社。

第四殿の後ろに佐軍神社。

そして第一殿右隣奥に八雷神社。

第一殿手前右隣に飛来天神社、手力雄神社。

この春日大社本殿神社群のネットワーク。

ここに潜んでいる信仰と神学と政治。祭政相関。

春日大社本殿

後殿から前に回って第四殿から第一殿に向かって順番に拝礼。ここには今神霊はおわさぬことになっているが、しかし場所の記憶と力は絶大なり。

第一殿右奥に井戸があるので、それを見せていただく。

ここまですべてを拝観できたのは初めてである。

春日の信仰の複雑系を一挙に開示されて眩暈がしそう。

春日大社神杉

ヒョットコ貌のような神杉

本殿前の神杉を見ても眩暈がしそう。

御蓋山浮雲峰遥拝所

そこから、御蓋山浮雲峰遥拝所に向かう。

御蓋山浮雲峰遥拝所

御蓋山浮雲峰遥拝所鳥居

御蓋山浮雲峰遥拝所鳥居の前に直立すると御蓋山の森厳さが伝わってくる。奥深い。神さびたとはこのことだ。

御蓋山浮雲峰遥拝所鳥居

ここで、法螺貝奉奏!

浮雲峰まで届けよ、法螺の声。

摂社:榎本神社

今は祭神を猿田彦大神としている地主神榎本神社を参拝して、興福寺から移したという一言主神社参拝。

一言主神社

そして、極めて霊験あらたかという子授石参拝。

64歳でも子授可能なりや?

子授石

子授石

子授石は確かにその名の通り、母胎や女性器や胎児や勾玉を想起させる絶妙なる3つの石の組み合わせだった。三位一体のような?

摂社:水谷神社

そして、水谷神社参拝。

ここの巨木には手を加えられないとか。「伐るといのちを取られる」と恐れられているとか。さもありなん。ようわかる、そのこころ。

樹も石も岩も生きておるから。

水谷神社鳥居と巨木

水谷神社

問題は、この水谷神社本殿真下の白漆喰の磐座である!

ここは写真撮影可という。

四方から撮影する。

思わずため息が出る。

すばらしい!

すごい!

すてき!

何とも言えない形態美。

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

水谷神社本殿下白漆喰磐座

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

水谷神社本殿下白漆喰の磐座

ううむ。ううむ。ううむ。

春日信仰を根っこのところから考え直さねば。

四殿の神様を勧請する前からここにあった春日山と御笠山の信仰とそして磐座信仰。

この白磐座の謎を解かねば、春日信仰の本質はようわからんたい。

水谷神社本殿

阿倍仲麻呂の歌

遣唐使に発った阿倍仲麻呂は歌った。望郷の思いとともに。

「天の原 振りさけ見れば 春日なる 御蓋の山に 出でし月かも」と。

絶唱歌・絶景歌だといつも思う。

中野権禰宜さんが春日七不思議(?)の一つの釘を教えてくれる。

この大釘は何のために?

もちろん、魔除けであろう。

そう思う。

が、なぜ右に10本。左に15本。合計25本なのか?

ぶら下がる10本の大釘

ぶら下がる15本の大釘

今回初めて知ったのだが、この春日の地にも「地獄」があるという。

「春日地獄」

だが、そこに落ちてもお地蔵様が救ってくださるという。

春日地獄

そして、この御蓋山を源流として流れ落ちる率川の下に、大神神社の摂社となっている率川神社があって、鎮花祭が行なわれる。

この春日にも三輪信仰や天河信仰が流入しているのだ。

率川の源流

春日大社若宮殿紅梅

この春日大社が紀氏とどうやら深い関係があるようだが、紀貫之のゆかりの紅梅があるという。

「人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香に匂いける」

この歌は『古今和歌集』に収められており、後に藤原定家撰の「小倉百人一首」にも採られた。

春日大社若宮殿紀貫之の紅梅

摂社:宗像神社(実は、天河弁財天社)

摂社:紀伊神社近くの伊勢神宮遥拝所磐座

その紀伊神社のそばにもう一つ伊勢遥拝磐座がある。

古絵図

紀伊神社本殿

参道:剣ヶ道

今まで、何度も何度も訪れていた春日大社が俄かに神秘不可思議の様相を以て迫ってきた。

「ヴェールを脱いだイシス」ならぬ「ヴェールを脱いだ春日の神々」。

うう~む。

奈良時代以降、絶大なる権勢を誇った興福寺。

興福寺にはとても親しい美術史家で元東京国立博物館副館長で阿修羅展のキューレータでもあった金子啓明さんがいる。

金子さんは興福寺国宝館の館長さんだ。

金子さんが館長になってから、興福寺国宝館の展示の仕方が劇的に変わった。

展示一つで、像が生きるか死ぬか、分れるということを身を持って知った。

金子館長の展示はすばらしい!

興福寺国宝館の看板

興福寺の看板

興福寺も美しい。

藤原氏の財力を権力と信仰を美意識をつぎ込んでいる。

興福寺五重塔

興福寺南円堂

興福寺

興福寺

贅を尽くした空間と時間。

そんな時間と空間がここにはある。

春日山と御蓋山。

この聖域に組み込まれた春日大社と興福寺。そしてそれを両手で抱き繋ぐかのような東大寺。

ううむ。奈良の奥の細道。いや、奥の太道、大道がここにはある。

奈良がますます謎めいてくる。

おもろい。おもろすぎる!

▲目次

2015年6月17日 鎌田東二:東山修験道315 ▲目次

みなさま

ご笑覧ください。

6・17 鎌田東二拝

-----------------------------------

2015年6月16日

雨。朝から3つの会議とミーティング。

お昼過ぎて雨が上がったので、16時15分、東山修験道出立。

鷺森神社遥拝。

比叡山はちょっと靄っぽい。

本日の比叡山

曼殊院弁天堂・天満宮参拝。雲母坂へ。

本日の森の魚君

森の魚君も朝の雨で少し濡れている。水を得た魚?

本日の森の妖怪君

本日の森の妖怪君

森の妖怪君に日が当たっている。シェ~!

と、湿っぽいので、このあたりで蛇に遭遇しそうだなと思っていると、予感的中!

霊感バッチリ?

左手すぐ30センチのところを中くらいの蛇がニョロニョロと・・・

ひえ~、比叡~!

と、びっくり。

本日の堰滝

堰滝は日々微妙に姿を変える。

ここに来ると、いつも、「幽玄」を感じる。色と音の交響楽が聴こえるような・・・

本日の森のモアイ君

本日の森のモアイ君

森のモアイ君にも少し夕日が当たっている。

夕日と言えば、大重潤一郎監督の映画「久高オデッセイ第三部 風章」が完成したのだが、その中の朝日と夕日が実に美しく、心に沁みる。

先週完成して、DVDを4回観たが、何度観てもすばらしい出来だと思う。

1時間38分。

美しい!

海から始まり、海に終わる。

海に囲まれた周囲8キロの小さな小さな「神の島」

その「神の島」に、鶴田真由さんのしみじみとした心に染み入る語りが寄り添う。

そして、歌うような、あやすような、癒すような、せつないチェロの響き。

荒れ狂う白馬の台風。

無限の朝日。

ノスタルジーと悲しみを湛えたような夕日。

島の子供たち、神女たち、海人たちの日常。

2歳半の内間菜保子ちゃん、父の内間豊さん、母の映子さん。祖母の秀子さん。

そのいのち、いのち、いのち。

久高のいのち。

島のいのち。

大重潤一郎のいのち。

かぼそいけれども、たましいを込めた最後の声を振り絞って。

12年間、この島を見届けてきた命。

この3部作の映画が「久高オデッセイ」と命名されてきたことの「オデッセイ」であることの意味が、冒頭の海、最後の海と浪の中に、そのいのちの波の呼吸の中に込められていた。

大重流が全開していた。

大重節で「オデッセイ」を歌っていた。

映像は、淡々としている。

だから、たんたんとしすぎていると思うかもしれない。

しかし、その「淡々」がよいのだ。

それこそが、久高のいのちなのだ。

テレビのような、これでもか、っていうわかりやすいけどしつこい倫理的メッセージなどではなく、この映像が伝えているのは一貫して、「いのちのすごさ・とうとさ・ゆたかさ・おもしろさ」だ。

台風やウミガメや植物や花のシーンがそれを証明している。

加えて、人間のワザ、踊りや歌や絵や航海や、内間豊さん一家、特に菜保子ちゃんの成長が優しくあたたかく見つめられている。

大重映画をよく観ていない人には、また久高島の実情をよく知らない人には、淡々としすぎていて、わかりにくいところがあるかもしれない。

しかし、これでよい!

これが、よい!

今必要なのは、あざとい表現でも説明ではなく、「感応道交」と「説得」なのだ。

映像による「オデッセイ的詩」による「説得」、もののあはれ。

菜保子ちゃん、豊さんの塩づくり、そして海亀の産卵シーンの後に、西銘亜希さんのイザイホー当日の祈り、ティルルの歌を置いた大重監督の「こころ」がびんびん伝わってくる。

新実徳英さんの音楽と歌も映像を深く広く支える。

最後の最後で大重は語る。

~~~~~~~~~~~~~

地下水脈がわき出るような歌声であった。

祭りは途絶えているが、祭りの命は息づいている。

祭りは人間が生きている限り行われる。

生きていることの証が祭りである。

やがて、違った形で復活するだろう。

12年間待っていた島の姿を確認した。

東の海の向こうには、ニライカナイがあると言われている。

しかし、この島こそが、この地球こそが楽園ニライカナイではないか。

地球の7割が海である。

陸地が海によって、繋がっている。

海に育まれている久高島は、姿を変えながらも、脈々と命を紡いでいた。

~~~~~~~~~~~~~~~

「久高島は、姿を変えながらも、脈々と命を紡いでいた。」

そして最後の最後、新実徳英氏の歌が入る。

風の歌と 土の歌が 聴こえる

あの時の想い出が 流れていく

空へ 海へ 時を超えて

音霊、言霊の交響がある。

つつじヶ丘のような・・・

本日のつつじヶ丘

吾にとって、つつじヶ丘は「交響」空間そのもの。

ここのお地蔵様の前でいつも般若心経と各種真言と六方拝を上げる。

本日の水井山

水井山を拝し、比良山を拝し、琵琶湖を拝す。

すばらしい、何度来ても。いつ来ても。

人工スキー場跡で、バク転3回。天地人へ。

そして、前方回転2回して山を下る。

途中、

本日の森の妖怪君2号

森の妖怪君2号と。

そして・・・

本日の鷺森神社の神鏡

鷺森神社参拝。

神鏡に映りしモノ。

その緑。

神鏡に映りしモノ

その映りしモノは「奥の細道」の先にある希望? 光明? 世界?

▲目次

2015年6月16日 木村はるみ:Re:6月20~21日「京都カンファレンス」ご案内 ▲目次

鎌田先生

みなさま

ご連絡ありがとうございました。

興味深いカンファレンスのご案内ありがとうございました。

残念ながら、すでに予定が入っていて参加できません。

門前様

奥井さんによろしくお伝えください。

20日は、天体も月・金星・木星の接近で華やかな感じです。

http://www.astroarts.co.jp/alacarte/2015/06/20/index-j.shtml

木村はるみ

7月は長野の高原でヨーガを学んできます。

▲目次

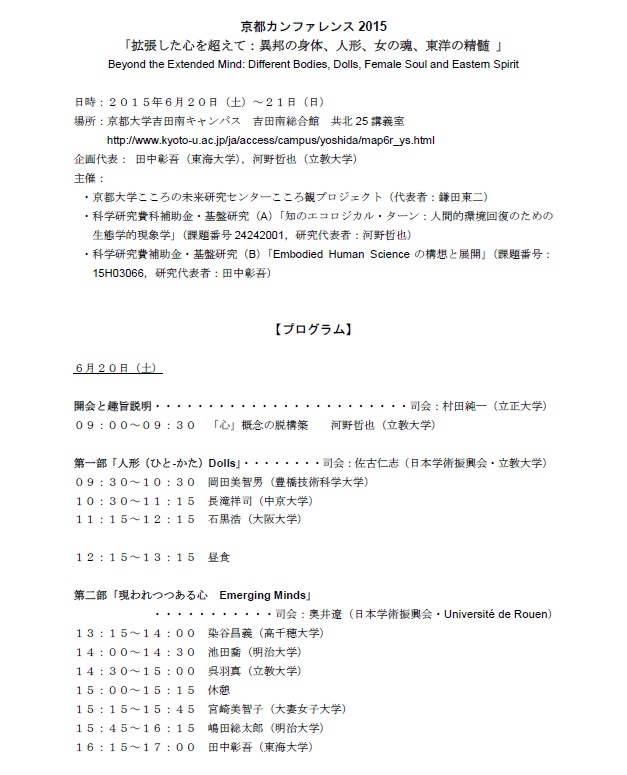

2015年6月16日 鎌田東二:6月20~21日「京都カンファレンス」ご案内 ▲目次

みなさま

今週末の6月20日~21日に開催される「京都カンファレンス2015」のプログラムをお送りします。

奥井遼君もフランスから帰国して参加します。

ご都合がつきましたら、ぜひご参加ください。

また関心のある院生や学生にもお伝えください。

6・16 鎌田東二拝

--------------------------------------

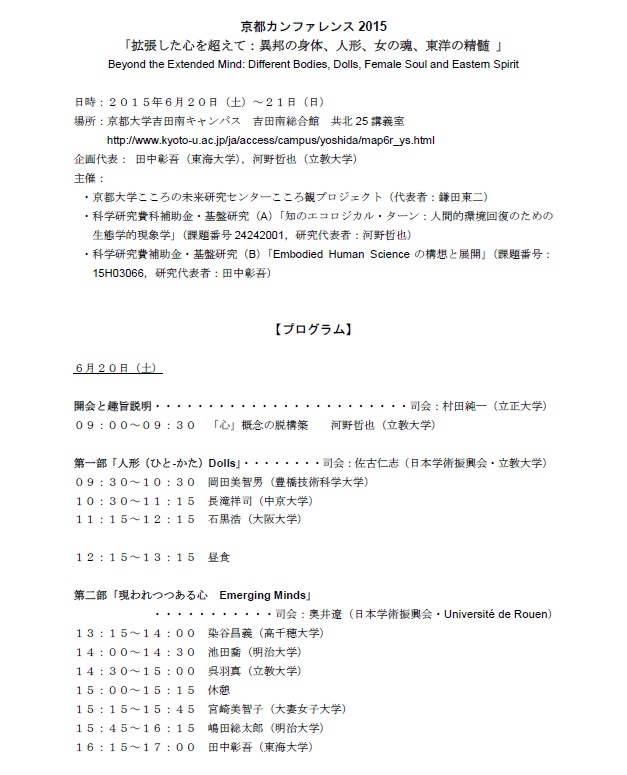

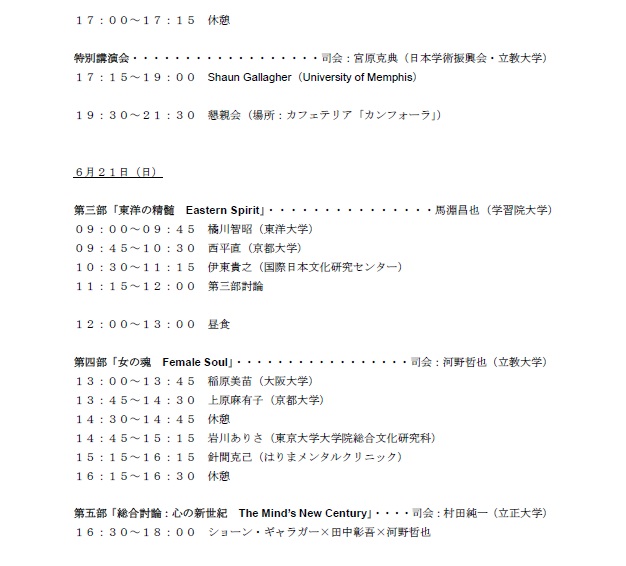

京都カンファレンス2015

「拡張した心を超えて~異邦の身体、人形、女の魂、東洋の精髄」

6月20~21日の二日間にわたって京都大学でカンファレンスを開催する

ことになりましたので、ご案内いたします。

今回のイベントは、アメリカの

哲学者ショーン・ギャラガー氏(メンフィス大学)の招聘に合わせて企画

したものです。

ギャラガー氏は、現象学を中心に、分析哲学、心理学、認知科学などと

連携し、心の哲学における学際的な発展を担ってきた重要な人物です。